Maßregelvollzug: Kein Ende in Sicht

Die Unterbringung nach §63 StGB dauert oft länger als gedacht – im Schnitt sechs bis zehn Jahre, teils sogar deutlich länger. Für viele Betroffene ist das belastender als eine Haftstrafe.

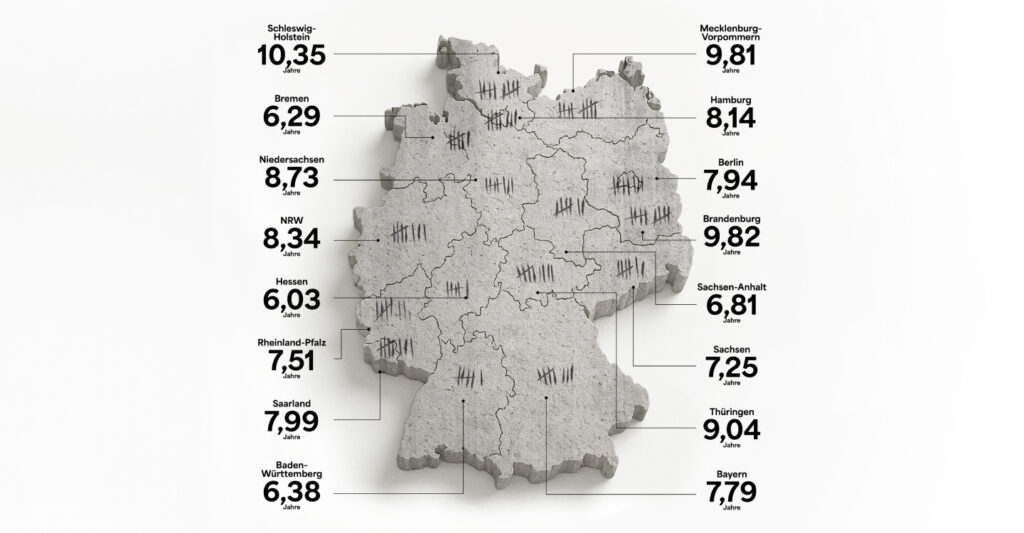

Je nach Bundesland dauert die Unterbringung nach §63 StGB im Maßregelvollzug in Deutschland unterschiedlich lange.

Wie lange dauert die Unterbringung nach §63 StGB im Maßregelvollzug in Deutschland? Durchschnittlich zwischen 6,03 und 10,35 Jahre blieben Patienten bis zu ihrer Entlassung im Maßregelvollzug. Das ergab eine Umfrage des WEISSER RING Magazins bei allen 16 Bundesländern. Die Unterbringung nach §63 StGB ist keine Haftstrafe, sondern eine Maßnahme zur Behandlung psychisch erkrankter Straftäter. Sie wird angeordnet, wenn jemand eine schwere Straftat im Zustand der Schuldunfähigkeit oder mit erheblich verminderter Schuldfähigkeit begangen hat und als gefährlich gilt.

Immer wieder flammt die Diskussion auf, ob die Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung milder ist als eine Haftstrafe. „Das ist nicht miteinander vergleichbar, weil es im Maßregelvollzug um kranke Menschen geht“, sagt Professor Dr. Jürgen Leo Müller. Der Chefarzt der Asklepios Fachklinik Göttingen leitet das Fachreferat Forensische Psychiatrie der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN). „Es gibt im Maßregelvollzug viele Patienten, die lieber in Haft sitzen würden. Weil sie dann wüssten, wie lange sie hinter Gittern sind.“ Im Maßregelvollzug ist das anders.

Denn die Dauer der Unterbringung ist bei erheblichen Straftaten nicht begrenzt. „Menschen im Maßregelvollzug haben eine schwere psychische Störung. Sie müssen so lange in der Klinik bleiben, bis sie keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit darstellen“, erklärt Müller. Mehr als jeder Vierte verbringe mehr als zehn Jahre im Maßregelvollzug.

Schleswig-Holstein versucht, die Rückfallquote mit Prävention zu verringern: Forensische Institutsambulanzen der beiden Maßregelvollzugskliniken betreuen Patientinnen und Patienten während der Bewährungs- und Führungsaufsicht nach der Entlassung, und zwar auch aufsuchend. Außerdem wird nach Angaben des Justizministeriums derzeit ein „Handlungskonzept“ für Menschen in der Bewährungshilfe entwickelt, die sich in besonders problematischen Lebenslagen befinden und nach der Zeit im Vollzug womöglich Schwierigkeiten haben, Zugang zu einer geregelten sozialen und psychologischen Nachsorge zu bekommen. Geplant sei ein „Fallmanagement“ mit individuellen Hilfen. Zur Zielgruppe könnten auch aus dem Maßregelvollzug entlassene Personen gehören.

Die Daten aller Bundesländer des Jahres 2023 zeigen deutliche Unterschiede bei den durchschnittlichen Verweildauern. In Hessen war sie mit 6,03 Jahren am kürzesten, gefolgt von Bremen mit 6,29 Jahren und Baden-Württemberg mit 6,38 Jahren. Mecklenburg-Vorpommern verzeichnete 9,81 Jahre, Brandenburg 9,82 Jahre und Schleswig-Holstein 10,35 Jahre. Anders als bei der Betrachtung aller Insassen zu einem Stichtag, bei denen die endgültige Verweildauer noch nicht feststeht, werden in unserer Grafik nur Patienten betrachtet, deren Maßregel im Jahr 2023 beendet wurde. Es handelt sich also um abgeschlossene Fälle, deren Dauer rückblickend gemessen wurde.

„Trotz intensiver therapeutischer Angebote gelingt es nicht immer, die Rückfallgefahr auf ein hinnehmbares Maß zu reduzieren“, teilte das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung in Sachsen-Anhalt (durchschnittliche Verweildauer: 6,81 Jahre) dem WEISSER RING Magazin mit. „Daher ist ein längerer Verbleib in einer Maßregelvollzugseinrichtung zum Schutz der Allgemeinheit nicht auszuschließen.“

Es fehlt an Platz und Personal

Laut DGPPN sind in Deutschland rund 10.000 psychisch oder suchtkranke Straftäter im Maßregelvollzug untergebracht – verteilt auf 78 Einrichtungen. „Mit der Unterbringung dürfen wir die Patienten aber nicht automatisch behandeln“, schildert Müller. Für eine Behandlung gegen ihren Willen sind die rechtlichen Hürden hoch und in den Bundesländern unterschiedlich geregelt. „Wir beobachten, dass Patienten, denen geholfen werden könnte, keine Therapie annehmen und viele Jahre bleiben müssen.“

Viele der forensisch-psychiatrischen Einrichtungen seien überfüllt, fand die DGPPN bei einer Umfrage heraus: Es fehle an Platz und Personal. Und selbst wenn von einem Patienten keine Gefahr mehr ausgehe, könne es sein, dass eine Entlassung nicht möglich sei, weil es zu wenig Anschlussbehandlungsmöglichkeiten und Wohnangebote gebe.

Ähnliche Beiträge

Psyche & Gewalt

Sind psychisch kranke Menschen gefährlicher als andere? Das WEISSER RING Magazin hat nach Antworten gesucht.

Warten auf besseren Schutz

Das neue Gewalthilfegesetz ist ein klarer Fortschritt, hat aber Lücken.

Im Kampfgebiet Lokalpolitik

2017 wird Bürgermeister Andreas Hollstein in Altena mit einem Messer attackiert - Gipfel einer langsamen Entwicklung.

Teile diesen Beitrag per: