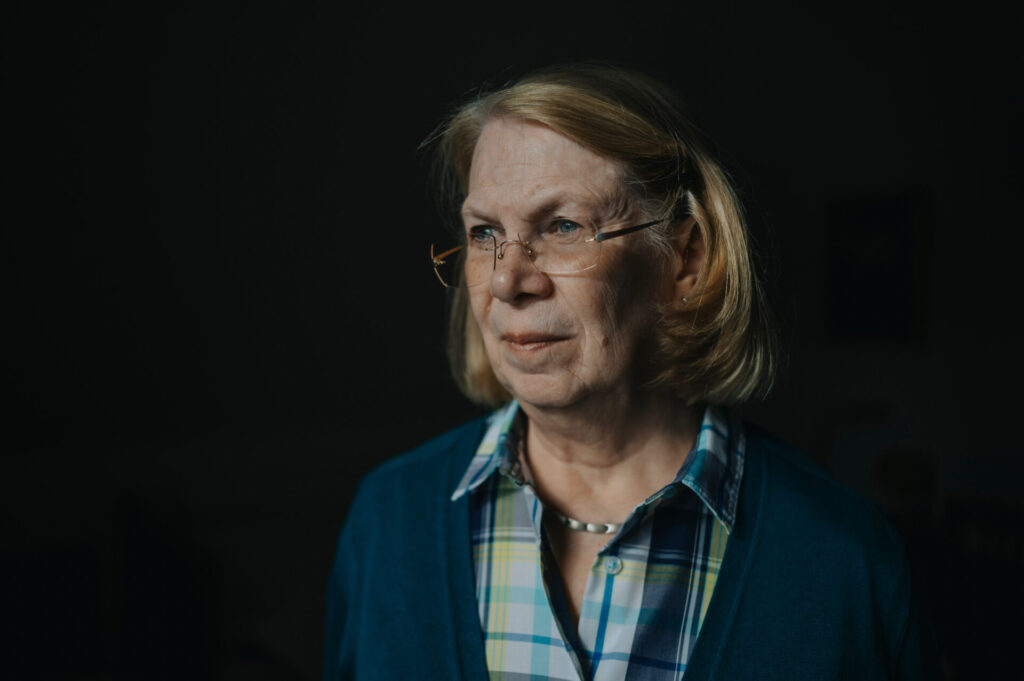

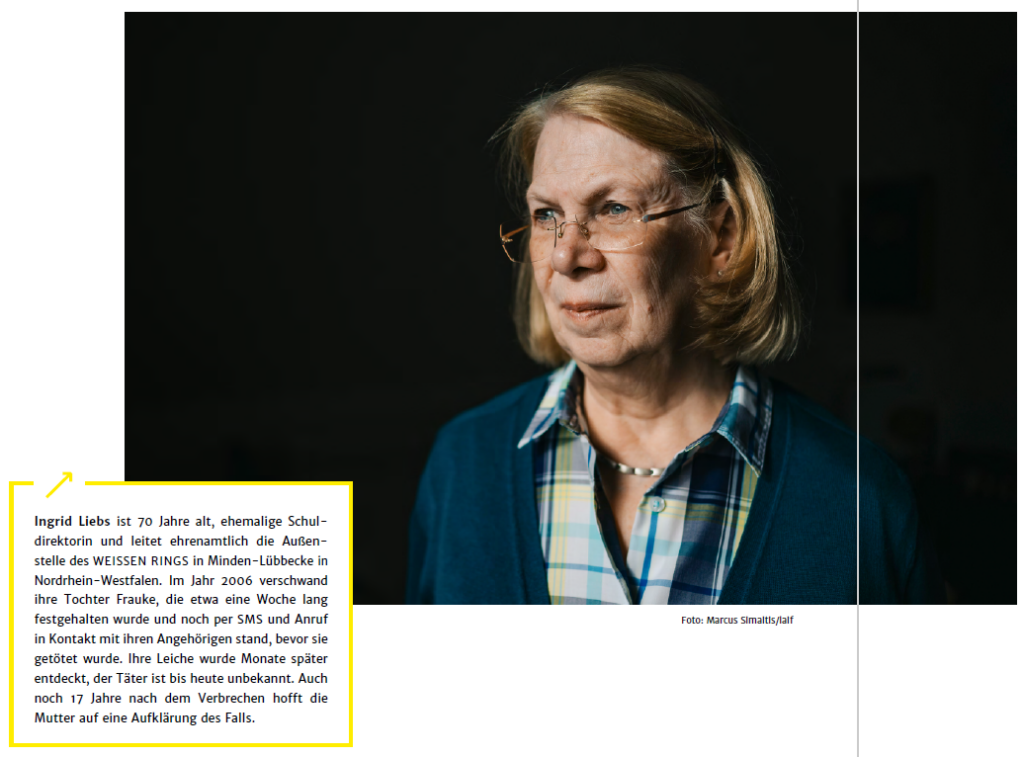

Ingrid Liebs: „Ich brauche die Öffentlichkeit“

Ingrid Liebs verlor ihre Tochter Frauke durch einen Mord, der bis heute ungeklärt ist. Die 70-Jährige hat mehreren True-Crime-Formaten Interviews gegeben. Was bewegt sie dazu?

Foto: Marcus Simaitis/ laif

Ingrid Liebs verlor ihre Tochter Frauke durch einen Mord, der bis heute ungeklärt ist. Die 70-Jährige hat mehreren True-Crime-Formaten Interviews gegeben, an einer Fernsehdokumentation und zuletzt an einem Podcast mitgewirkt. Was bewegt jemanden, sich und seine Geschichte immer wieder fremden Menschen anzuvertrauen? Ingrid Liebs über die „Win-Win-Situation“, Beleidigungen im Internet und eine besonders positive Erfahrung mit einem Medienmacher.

„Im Fall meiner Tochter gab es am Anfang nur die konventionelle Berichterstattung in den Printmedien und im Fernsehen. Die könnte man meiner Meinung nach im weitesten Sinne auch zu True Crime zählen, weil sie entsprechende Reaktionen bei den Zuschauern und Lesern hervorruft. Aber im Laufe der Jahre kam etwas Neues dazu. Es haben sich professionelle True-Crime-Formate entwickelt, die die Informationen immer so aufzubereiten, dass es nicht langweilig wird. Diese sind ganz klar darauf ausgelegt, Zuhörer oder Zuschauer zu unterhalten. Auch die Form hat sich verändert: Im Internet gibt es zum Beispiel Podcasts. Meistens erzählen sie abgeschlossene Fälle nach, manchmal aber eben auch nicht abgeschlossene Fälle, wie bei mir.

Wenn Medien Kriminalfälle für True Crime aufgreifen, dann in erster Linie, weil sie denken: Das interessiert unsere Leser oder Zuschauer, das lässt sich gut verkaufen und das steigert unsere Auflage und damit die Einnahmen. Davon leben die Medien. Als Betroffene muss man sich bewusst machen, dass man da nicht den absoluten Menschenfreund vor sich sitzen hat, mit dem man über den Fall spricht, sondern jemanden, dessen Beruf es ist, dafür zu sorgen, dass sein Arbeitgeber auch finanziell vernünftig dasteht. Dann muss man abwägen: Was bringt mir das? Kann ich daraus eine Win-Win-Situation machen? Denn ich mache nicht mit bei diesen Produktionen, weil ich gerne in der Öffentlichkeit stehe. Für mich ist wichtig, dass mein Fall aufgeklärt wird. Einfach, weil ich wissen möchte: Was ist passiert und warum? Warum gab es für den Täter am Ende keinen anderen Ausweg, als meine Tochter zu töten? Und dafür brauche ich die Öffentlichkeit. Ich brauche Hinweise und ich brauche die Justiz, die diesen Hinweisen nachgeht. Beides gab es irgendwann nicht mehr, als die aktuellen Nachrichten nach der Tat versiegten: Mein Fall war aus der Öffentlichkeit verschwunden, die Justiz tat meiner Meinung nach nicht genug. Wenn ich an True-Crime-Produktionen mitwirke, kann ich das ändern und auf Fraukes Mord aufmerksam machen. Durch die Rückmeldungen von Zuschauern, Lesern, Zuhörern, die ich aufgrund dessen erhalte, kann ich einen gewissen Druck erzeugen, denn die Polizei muss diesen Hinweisen zumindest nachgehen.

Akribische Recherche

Inzwischen schaue ich mir die Leute, von denen ich Anfragen für True-Crime-Formate bekomme, vorher genau an. Ich googele: Was haben die schon gemacht? Wie gut oder schlecht war das? Haben die Erfahrung mit solchen Fällen? Ich mache das ganz akribisch, damit ich weiß ich: Mit dieser Person kann ich zusammenarbeiten oder nicht. Aber das schützt natürlich nicht hundertprozentig vor Enttäuschungen. Bei einer Anfrage eines Regionalsenders habe ich einmal recherchiert und entschieden: Der Sender ist öffentlich-rechtlich, das wird schon gehen. Das Ergebnis war dann nicht wirklich schlecht, es hat mich aber auch nicht vom Hocker gerissen, blieb irgendwie blass und wenig aussagekräftig.

Manchmal informieren sich Journalisten nur ganz grob und stiefeln dann los, so als ob sie über eine Sportveranstaltung berichten sollten. Die haben sich im Vorfeld überhaupt nicht klar gemacht, dass sie Menschen treffen, die ein großes Leid erlebt haben und mit denen man entsprechend respektvoll umgehen muss. Ich finde, es sollte eigentlich zum Handwerkszeug eines Journalisten gehören, dass er sich über das, was er tut, Gedanken macht. Ich habe den Eindruck, dass einige Redakteure einfach irgendwie Geld verdienen wollen, die werden zum Teil schließlich nach Zeilen bezahlt. Aber es gibt auch respektvolle, gute Journalisten. Nur leider gibt es eben auch die, die einfach mit True-Crime-Geschichten nur Profit machen wollen und denen es völlig egal ist, wie viel menschliches Leid dahintersteckt. Sich auf solche Leute einzulassen, ist ein Abenteuer.

Mist in der Zeitung lesen

Ich habe leider auch erlebt, dass sehr schlecht recherchiert wurde, und musste dann wirklich Mist in der Zeitung lesen. Bei Print-Interviews versuche ich mittlerweile immer, den Artikel gezeigt zu bekommen und Einfluss auf den Text nehmen zu können. Diese Chance sollte man nutzen. Schließlich habe ich das Recht, meine eigenen Zitate vor dem Abdruck zu lesen. Wenn ich Fehler in dem Bericht finde, weise ich darauf hin, damit er noch korrigiert wird. Das ist meiner Erfahrung nach bei neueren Formen wie Podcasts oder Filmen nicht immer möglich. Wobei ich auch schon Podcasts nachträglich durchkorrigiert habe und gesagt habe: Das kann so nicht im Netz bleiben. Manchmal funktioniert das, aber nicht immer, weil sich die Macher nicht darauf einlassen.

Dabei müsste der Respekt vor den Opfern das oberste Gebot für die Macher sein und sie sollten im Vorfeld eine gewisse Reflexion darüber leisten, was durch solche Formate mit den Betroffenen passiert. Dazu gehört für mich, dass man ein Opfer fragt, ob man einen Podcast, einen Film oder einen Artikel machen darf. Aber das ist keineswegs Standard. Ich habe erlebt, dass da Beiträge rauskommen, die aus Halbwahrheiten und Falschinformationen bestehen und die bei den Opfern zu Recht Ärger auslösen, weil sie sich übergangen und in ihrer Betroffenheit nicht richtig wahrgenommen fühlen.

„Über diese Sache habe ich mich furchtbar geärgert“

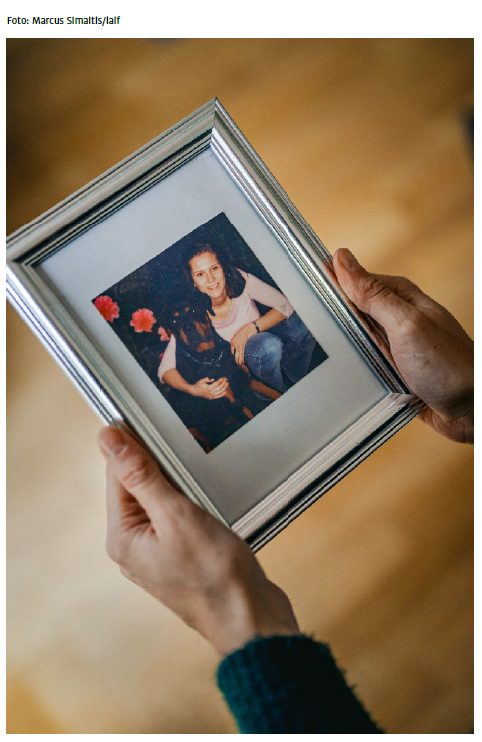

Das ging mir auch so bei einem Roman, für den ein Autor den Mord an Frauke als Vorlage verwendet hat. Ich bin zufällig auf das Buch gestoßen. Der Fall wurde ins Ausland verlegt, aber zum Beispiel wurde der Inhalt der ersten SMS, die Frauke nach ihrer Entführung geschickt hatte, wörtlich übernommen, dann wurde ein Szenario entworfen, für das es in der Realität keine Belege gibt. Über diese Sache habe ich mich furchtbar geärgert. Aber sowas werde ich wahrscheinlich nicht verhindern können.

,,Bevor man sich auf eine Zusammenarbeit mit Medien einlässt, sollte man sich sehr gut überlegen, ob man das emotional aushält."

Ingrid Liebs, Mutter eines Mordopfers

Ich habe auch entdeckt, dass online Sachen veröffentlicht wurden, ohne dass ich davon wusste. Podcasts, die gut gemeint, aber nicht immer gut gemacht waren. Bis hin zu beleidigenden Videos. In einem wurde ich als „hirnverschissene Mutter“ beschimpft. So mit dem Leid anderer Menschen umzugehen, das finde ich respektlos. Die Macher von Podcasts oder anderen True-Crime-Formaten sollten sich mit den Opfern auseinandersetzen, sie zu Wort kommen lassen und ihnen die Möglichkeit geben zu sagen: Nein, das will ich nicht.

Jedes Opfer hat doch jederzeit das Recht, Nein zu sagen, selbst wenn es schon Vorgespräche gab und ein Interviewtermin feststeht. Das müssen Journalisten akzeptieren. Da sollten Opfer kein schlechtes Gewissen haben. Man sollte in sich gehen, wenn man merkt, das ist nicht das, was man will. Aber es kostet natürlich Kraft, kurzfristig etwas abzusagen und die Journalisten auf Distanz zu halten. Das gilt auch für unangekündigte Kontaktaufnahmen: Als Jahre nach dem Mord an Frauke hier in der Gegend ein großer Mordfall aufgedeckt wurde, riefen mich sonntags um die Mittagszeit mehrere Lokaljournalisten an und fragten nach einem Zusammenhang der Taten. Und dann kamen Fragen wie: „Sagen Sie, hatte Ihre Tochter eigentlich noch Haare, als sie gefunden wurde?“ Das ist völlig distanzlos. Ich antwortete: „Hören Sie, ich habe mir die Fotos nicht angeschaut und ich möchte auch nicht auf dieser Ebene mit Ihnen reden.“ Am nächsten Tag musste ich ein RTL-Fernsehteam von meinem Grundstück werfen, das mich für ein Interview abpassen wollte, das habe ich dann auch nach einer Bedenkzeit, die ich mir genommen habe, nicht gegeben. Wenn man als Opfer merkt, dass die Art und Weise, wie Medien auf einen zugehen, verletzend ist, darf man die Notbremse ziehen und Nein sagen. Denn es macht etwas mit einem, wenn man angesprochen wird, wenn man angeschrieben wird, wenn man angerufen wird.

„Wir wollten mal sehen, wie Sie so sind“

Bevor man sich auf eine Zusammenarbeit mit Medien einlässt, sollte man sich auf jeden Fall sehr gut überlegen, ob man das emotional aushält. Denn es wird Reaktionen aus der Öffentlichkeit geben, die retraumatisierend sein können. Ich kannte das schon aus der Zeit kurz nach der Tat, da haben mich wildfremde Leute auf der Straße angesprochen: ‚Sind Sie die Frau Liebs, die Mutter von Frauke? Ja, wir wollten mal sehen, wie Sie so sind, wie Sie so reden.‘ Damit muss man umgehen können. Wenn man nicht stabil genug ist, kann ich nur jedem raten, die Finger davon zu lassen.

Seit 2020 habe ich auch eine Webseite zum Fall, über die jeder Hinweise zum Mord an Frauke geben kann. Sie werden dann auch an die Polizei weitergeleitet. Ich überlege, die Homepage in diesem Jahr abzuschalten. Denn es melden sich nicht nur Menschen, die tatsächlich Mitteilungen haben, die auch überprüfbar sind und so vielleicht zur Aufklärung beitragen. Leider melden sich über die Homepage oft Menschen, die recht krude Theorien, aber kein Wissen zum Fall haben. Das nervt, ist nicht zielführend und einfach nur ein belastendes Ärgernis.

Nichts kommentiert, nichts bewertet

Ich habe aber auch eine sehr positive Erfahrung gemacht. 2015 erhielt ich einen höflichen und empathischen Brief von einem Journalisten, der einen Artikel über den Fall für Stern Crime schreiben wollte. Diese Art der Kontaktaufnahme hat mir die Möglichkeit gegeben, in Ruhe darüber nachzudenken, ob ich darauf reagieren möchte. Und dann habe ich Kontakt aufgenommen und gesagt: Ich weiß noch nicht, ob ich das mache, aber ich finde es interessant und wir können uns kennenlernen. Er hat mir Zeit gegeben und wir haben mehrere Gespräche geführt. Aus diesen hat der Journalist einen Artikel gemacht, den ich bis heute super finde. Er hat nämlich nichts kommentiert, er hat nichts bewertet, er hat nichts interpretiert, sondern er hat einfach die verschiedenen Betroffenen mit ihren Aussagen nebeneinanderstehen lassen und der Leser konnte sich eine Meinung, ein Urteil bilden. Ich hatte auch Menschen aus dem Umfeld meiner Tochter ermutigt, mit diesem Journalisten für den Artikel zu sprechen, weil er meiner Erfahrung nach vertrauenswürdig ist.

Jahre später kam dieser Journalist auf mich zu und sagte, er könne sich vorstellen, einen Dokumentarfilm zum Fall meiner Tochter zu machen. Vom ersten Gespräch bis zur Realisierung dauerte es fast zwei Jahre. Auch da hatte ich das Gefühl, dass ich zu nichts überredet werde. Es war eher so, dass mir Vorschläge gemacht wurden. Das Ganze war sehr anstrengend, vor allem, wenn wir mehrere Tage hintereinander gedreht haben. Wenn man sich auf so etwas einlässt, muss man die Journalisten und die Zuschauer noch näher an sich ranlassen, weil dann auch die Frage kommt: ‚Haben Sie Fotos, vielleicht sogar Videos?‘ Das Vertrauen zwischen diesem Journalisten und mir ist über die Jahre gewachsen. Deshalb habe ich ihm Videos gegeben und gesagt: ‚Suchen Sie das aus, was für den Film passt.‘ Er stimmte seine Auswahl dann aber auch mit mir ab, bevor das Material in den Film einfloss. Ich glaube, er hat auch die anderen Opfer im Blick gehabt, nicht nur mich als Mutter, sondern auch Fraukes Geschwister, ihren Mitbewohner, ihre Freunde.

Die Suche nach dem Täter

Als nächstes Medium kam dann der Podcast, auch da habe ich mich auf den Journalisten eingelassen, weil ich den Eindruck hatte, was er da macht, das ist sorgfältig und fundiert. Da geht es nicht nur um den schnellen Euro, den man verdienen will, sondern da ist wirklich ein Interesse an dem, was dahintersteht. Dahinter steht natürlich die Suche nach dem Täter. In den ersten Folgen des Podcasts geht es sehr stark um die sachliche Seite des Geschehens, dann aber auch um die Frage: Was ist mit den Menschen passiert, die betroffen waren?

Mit den vielen Erfahrungen, die ich mit den verschiedenen True-Crime-Formaten und -Machern gesammelt habe, lässt sich sagen: Es gibt Sternstunden, im positiven wie im negativen Bereich. Ich habe über die Jahre hinweg viel dazu gelernt und immer wieder reflektiert. Rückblickend gibt es Sachen, da gestehe ich mir ein: Da hätte ich besser nicht mitgemacht. Aber dadurch bin ich auch für jedes nächste Mal, wenn ich eine Anfrage bekam, ein bisschen stärker geworden. Das wichtigste für mich ist, dass Fraukes Fall aufgeklärt wird. Sollte es jemals dazu kommen, weiß ich nicht, ob ich danach noch bei einem True-Crime-Format mitmachen würde. Das werde ich dann entscheiden.“

Ähnliche Beiträge

Torsten Körner: „True Crime ist was für Feiglinge“

True Crime findet er einerseits widerlich, zum anderen lächerlich – und auf jeden Fall medienethisch bedenklich. Gedanken des Schriftstellers und Fernsehkritikers Torsten Körner zu echten „Schlachtplatten fürs Gemüt“.

Wie die Redaktion recherchiert hat

Mit dem #TrueCrimeReport hat der WEISSE RING ein Lagebild zum boomenden Genre veröffentlicht. Wie ist die Redaktion dabei vorgegangen?

Christian Solmecke erklärt, was True-Crime-Formate dürfen – und was nicht

Was rechtens ist und was nicht, erläutert der bekannte Anwalt und Medienrechtsexperte Christian Solmecke.

Teile diesen Beitrag per: