Der Hass und das Recht

Der wachsende Hass im Internet verletzt nicht nur Menschen, er gefährdet auch die Demokratie. Juristische Folgen haben diese Angriffe gegen einzelne Personen und gegen den Staat nur selten – bislang.

Foto: Mohssen Assanimoghaddam

Fuck off, Idiot.

Spacko.

Vollpfosten.

Die Beleidigungen poppen an jenem Novemberwochenende im Minutentakt auf. Johann Kühme liest sie auf Facebook, auf Twitter, in seinem E-Mail-Postfach.

Übler Hetzer.

Linker Rassist.

Dreckiger Kommunisten-Bastard.

Sogar eine Morddrohung ist dabei. Unter dem Betreff „Johann Kuehme verrecke“ kündigt „Anonymous nobody“ per E-Mail an, das „Schwein“ erschießen zu wollen.

1. Wut

Hasskommentare sind Alltag im Internet. Vier von zehn Deutschen haben schon einmal solche Kommentare gelesen, wie aus einer Studie des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ) in Jena hervorgeht. Jeder zwölfte Befragte war selbst bereits Ziel von Hasskommentaren. Meistens richtet sich der Hass gegen Minderheiten: Muslime, Flüchtlinge – generell Menschen mit Migrationshintergrund. Homosexuelle. Arbeitslose. Behinderte. Auch Frauen bekommen der Studie zufolge häufig Hass ab, einfach weil sie Frauen sind.

Johann Kühme gehört keiner dieser Minderheiten an. Er ist 62 Jahre alt, ein Pastorensohn aus dem Osnabrücker Land, Vater von zwei erwachsenen Kindern. Von Beruf ist er Polizist, genauer: Präsident der Polizeidirektion Oldenburg in Niedersachen, ein politischer Beamter mit SPD-Parteibuch. Damit gehört er einer Gruppe an, die laut der IDZ-Studie mittlerweile ebenso viel Hass auf sich zieht wie Menschen mit Migrationshintergrund: Amtsträger und Politiker.

Der Amtsträger Kühme zog Hass auf sich, als er öffentlich den Hass gegen Amtsträger verurteilte. Kühme hatte im Herbst 2019 eine Reihe von Konferenzen organisiert, zu denen er Amts- und Mandatsträger aus dem Bereich seiner Polizeidirektion einlud; er wollte mit ihnen über das Problem der zunehmenden Hassbotschaften sprechen. In seiner Begrüßungsrede warnte Kühme vor einer Verrohung der Gesellschaft und davor, dass aus Worten Taten werden können. Er erinnerte an den Anschlag auf die Synagoge in Halle und an den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. „Es geht um Ihre Sicherheit“, sagte er den Politikern und Amtsträgern.

Es ging Kühme aber auch um die Sicherheit der Demokratie. Kurz vor der ersten Konferenz hatte der Landrat des Kreises Hameln-Pyrmont mit 50 Jahren den vorzeitigen Ruhestand beantragt; der Hass, der ihn getroffen hatte nach dem Missbrauchsskandal auf dem Campingplatz in Lügde, hatte ihn krank und dienstunfähig gemacht. Nur wenige Tage später trat in Hannover der Vorsitzende des Landeselternrats von seinem Ehrenamt zurück; die Verleumdungen und Beschimpfungen waren ihm zu viel geworden. Kühme fragte: Wie soll unsere Gesellschaft funktionieren, wenn niemand mehr ein Amt übernehmen möchte wegen des Hasses?

Ein folgenschwerer Satz

Und dann sagte Kühme den Satz, der für Aufregung sorgen sollte. Den Nährboden für den Hass und seine Folgen düngten auch „Mittäter“ in den Parlamenten, so Kühme: „Ich bin entsetzt und schäme mich, wenn Bundestagsabgeordnete der AfD muslimische Mitbürgerinnen und Mitbürger pauschal als Kopftuchmädchen und Messermänner bezeichnen oder die Nazi-Gräueltaten als Vogelschiss in der deutschen Geschichte verharmlosen.“ Die Lokalpresse zitierte den Satz, wütende AfD-Politiker verbreiteten das Zitat, in den Kommentarspalten des Internets brach der Hass aus.

Das mehr als 100 Jahre alte Oldenburgische Staatsministerium im Dobbenviertel mit seinen vielen Villen ist ein geschichtsträchtiger Ort: Hier, gleich gegenüber dem Oldenburgischen Landtag, saßen Beamte des Kaiserreichs, der Weimarer Republik, der Nationalsozialisten und schließlich der Bundesrepublik Deutschland. Den letzten Ministerpräsidenten des Landes Oldenburg und ersten stellvertretenden Ministerpräsidenten des demokratischen Landes Niedersachsen, Theodor Tantzen, traf 1947 oben in seinem Büro der Schlag – er starb im Dienst am Schreibtisch.

Heute ist Tantzens geräumiges Büro das Dienstzimmer des Polizeipräsidenten. Und hier liegen nun auf dem Schreibtisch zwei Papierstapel mit Ausdrucken von Kommentaren aus dem Internet. Der kleinere Stapel enthält Lob und Zustimmung für Kühmes Satz, der andere, telefonbuchdick, den gesammelten Hass gegen ihn. „Norddeutscher Vollblutsidiot“, „Kloputzer“, „Volkspolizist“: Johann Kühme ist kein ängstlicher Mann, auch ein raues Wort kann er aushalten. Aber hatte er auf seinen Konferenzen die Amtsträger nicht aufgefordert, sich dem Hass konsequent entgegenzustellen und die Hasser anzuzeigen? Und hatte er nicht angekündigt, dass die Polizei die Taten ebenso konsequent verfolgen werde? Kühme stellte in gut einem Dutzend Fällen Strafantrag.

Johann Kühme, 62 Jahre alt, ist seit 2013 Präsident der Polizeidirektion Oldenburg – und damit zuständig für mehr als 1,7 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Foto: Mohssen Assanimoghaddam

2. Regeln

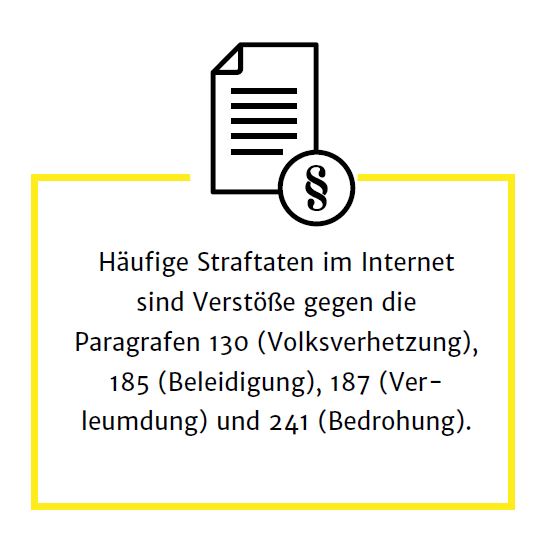

Politiker betonen gern, im digitalen Raum gälten die gleichen Regeln wie im analogen Raum. Tatsächlich finden sich im Strafgesetzbuch etliche Paragrafen, die viel von dem Hass, der täglich in den Kommentarspalten der sozialen Netzwerke zu sehen ist, unter Strafe stellen.

Hier einige Beispiele, allesamt aus Niedersachsen:

Helmut D. schrieb vor dem Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke: „Aufhängen den Drecksack“. Damit verstieß er mutmaßlich gegen Paragraf 111, Öffentliche Aufforderung zu Straftaten.

Michael H. schrieb, nachdem Lübcke 2019 ermordet worden war: „Einer weniger“. Damit verstieß er mutmaßlich gegen Paragraf 140, Belohnung und Billigung von Straftaten.

Amra M. schrieb nach dem Tod des CDU-Politikers Norbert Blüm, der sich für Flüchtlinge eingesetzt hatte: „Blüm, der Volksverräter“. Damit verstieß er mutmaßlich gegen Paragraf 189, Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener.

Georg T. schrieb: „Nieder mit dem Judenregime und der Judenpresse“. Damit verstieß er mutmaßlich gegen Paragraf 130, Volksverhetzung.

Andreas G. nannte einen AfD-Kommunalpolitiker „Nazibastard“. Damit verstieß er mutmaßlich gegen Paragraf 187, Verleumdung.

Digitaler Hass bleibt meistens folgenlos

Die Morddrohung gegen Johann Kühme verstößt gegen Paragraf 241, Bedrohung. Bezeichnungen wie „Idiot“, „Spako“ oder „Vollpfosten“ wertet der Polizeichef als Beleidigung, ein Verstoß gegen Paragraf 185. Alle diese Taten können mit Geldstrafen oder Freiheitsstrafen geahndet werden. Das Problem ist nur, dass die Taten fast immer ohne Folgen bleiben, wenn sie im digitalen Raum begangen werden.

Das hat erstens damit zu tun, dass diese Taten nur selten angezeigt werden. Zweitens ist es bei anonymen Taten im Internet häufig schwierig, den Täter zu ermitteln. So auch im Fall der Morddrohung gegen den Oldenburger Polizeipräsidenten: „Anonymous nobody“ kann nicht identifiziert und somit auch nicht belangt werden. Drittens kommt es, wenn die Taten doch angezeigt werden und der Täter ermittelt wird, selten zu einer Verurteilung. Das wiederum hat damit zu tun, dass der Ermessensspielraum für Staatsanwälte und Richter groß ist bei der Auslegung des Gesetzes. Das gilt nicht so sehr bei Morddrohungen, aber auf jeden Fall bei der Frage, ob eine verbotene Beleidigung vorliegt oder eine erlaubte Meinungsäußerung.

Ein Beispiel, auch dies aus Niedersachsen: In einer Ratssitzung – es ging um die Abschiebung zweier Roma-Familien – wurde der Oberbürgermeister von Göttingen 2016 vom Generalsekretär der Gesellschaft für bedrohte Völker wiederholt vor Zeugen als „Verbrecher“ beschimpft. Der Oberbürgermeister erstattete Anzeige, die örtliche Staatsanwaltschaft beantragte einen Strafbefehl über 30 Tagessätze zu je 60 Euro. Das Amtsgericht lehnte es aber ab, den Strafbefahl zu erlassen, das Landgericht bestätigte die Ablehnung in zweiter Instanz. Begründung: Es handle sich nicht um eine Beleidigung, sondern lediglich um eine „überzogene Kritik der beanstandeten Abschiebungen“, also um eine Meinungsäußerung.

Oberstaatsanwalt Frank-Michael Laue von der Staatsanwaltschaft Göttingen sagt noch heute, fast fünf Jahre nach der Ratssitzung: „Wir haben das nicht verstanden, aber der Rechtsweg war damit zu.“ Somit darf man den Oberbürgermeister von Göttingen, der nach derzeitigem Kenntnisstand nie ein Verbrechen begangen hat, ungestraft öffentlich einen Verbrecher nennen.

Meinungsfreiheit – ein hohes Gut

Im Dienstzimmer des Oldenburger Polizeipräsidenten gingen im Lauf des Jahres 2020 nach und nach rund ein Dutzend Antwortschreiben der Staatsanwaltschaft ein. In jedem Brief stand, dass die angezeigte Aussage von der Meinungsfreiheit gedeckt sei. Alle Schreiben schlossen mit dem Satz: „Ich lehne daher die Aufnahme strafrechtlicher Ermittlungen ab.“ Hochachtungsvoll, Unterschrift Staatsanwalt.

Oberstaatsanwalt Frank-Michael Laue, 48 Jahre alt, leitet seit Juli 2020 die neu eingerichtete Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet mit Sitz in Göttingen, Niedersachsen. Foto: Jan-Michael Rebuschat

Die Justiz muss regelmäßig Rechtsgüter gegeneinander abwägen. In Deutschland wird – nach den Erfahrungen mit den Diktaturen im Nationalsozialismus und in der DDR – das Grundrecht der Meinungsfreiheit von Staatsanwälten und Richtern oft für schützenswerter befunden als das allgemeine Persönlichkeitsrecht, das ein Kläger durch eine Beleidigung verletzt sieht. Schlagzeilen machte das Urteil im sogenannten Künast-Fall: Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Renate Künast war auf Facebook als „Drecksau“, „Schlampe“ und Schlimmeres beschimpft worden, was das Landgericht Berlin in erster Instanz als zulässige Meinungsäußerungen in einer Sachauseinandersetzung wertete.

Die Meinungsfreiheit ist zweifellos eines der höchsten Güter im deutschen Recht. Lange wurde aber übersehen, dass die großzügige Auslegung von Meinungsfreiheit bei Hassern und Hetzern negative Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit anderer hat.

Auch das belegt die Studie des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft: 54 Prozent der Befragten gaben an, sich wegen Hassrede im Internet seltener zu ihrer politischen Meinung zu bekennen. 47 Prozent sagten, sie würden sich insgesamt seltener an Diskussionen im Netz beteiligen. Und immerhin 15 Prozent der Befragten haben wegen der Hasskommentare ihr Profil bei einem Online-Dienst deaktiviert oder gelöscht. Bei den unter 24-Jährigen gilt das sogar für jeden Vierten.

Wenn Menschen sich wegen Hassrede nicht mehr an Debatten im Netz beteiligen, ist nicht nur ihre persönliche Meinungsfreiheit eingeschränkt. Der Rückzug hat auch Auswirkungen auf die abgebildete Meinung im öffentlichen Raum. Das wiederum führt zu einer Wahrnehmungsverschiebung der gesellschaftlichen Realität, warnen die IDZ- Forscher: „Wenn die Hater*innen in Kommentarspalten dominieren, entsteht der Anschein, sie seien auch gesellschaftlich in der Mehrheit.“ Das IDZ hat seiner Studie „#Hass im Netz“ deshalb einen warnenden Untertitel gegeben: „Der schleichende Angriff auf unsere Demokratie“.

Johann Kühme, der Polizeipräsident, legte bei der Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg Beschwerde ein gegen die Entscheidung der Staatsanwaltschaft, die Beleidigungen nicht zu verfolgen. Der Generalstaatsanwalt gab Kühme recht und wies die Staatsanwaltschaft an, Ermittlungen aufzunehmen. Die Staatsanwaltschaft reichte die Akten weiter an die neue Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet – Niedersachsen (ZHIN), die zum 1. Juli 2020 ihre Arbeit aufgenommen hatte. Leiter der neuen Spezialabteilung ist Oberstaatsanwalt Frank-Michael Laue.

Laue, 48 Jahre alt, Familienvater, ist ein selbstbewusster Jurist, der sich der gesellschaftlichen Bedeutung seiner Arbeit bewusst ist. Er sagt Sätze wie: „Wir wollen nicht Leute mundtot machen – wir ermöglichen offene Diskussionen.“ Oder: „Unsere Arbeit soll dabei helfen, Meinungen frei zu äußern – indem wir die ausschließen, die mit Hass daherkommen.“ Er hat eine Verfahrensliste angelegt, auch die Namen Helmut D., Michael H., Amra M., Georg T., Andreas G. finden sich darauf. Die Liste wird ständig fortgeschrieben, zuletzt fasste sie knapp 80 Fälle. Elf der Fälle betreffen den Oldenburger Polizeipräsidenten Kühme und den Tatvorwurf der Beleidigung nach Paragraf

185 Strafgesetzbuch.

3. Forderungen

Dem Oldenburger Polizeipräsidenten unterstehen 3.000 Polizeibeamte und 500 Verwaltungskräfte – lauter Profis, die für ihren Chef Beweismaterial sichern und Taten juristisch einschätzen können. Bei den meisten Menschen, die Hass oder Belästigung im Internet erfahren, ist das anders. Ein Beispiel: Fast die Hälfte aller Frauen im Alter zwischen 18 und 36 Jahren hat schon einmal unverlangt ein sogenanntes Dick-Pic zugeschickt bekommen, ein Bild eines zumeist erigierten Penis. Das hat eine Umfrage des britischen Meinungsforschungsinstituts YouGov ergeben.

„Das ist doch Nötigung!“, empört sich Anna-Lena von Hodenberg, eine Frau von 38 Jahren: „Das ist genauso, als würde jemand auf der Straße seine Hose runterlassen!“ Auf der Straße passiert das aber vergleichsweise selten. Weil, davon ist von Hodenberg überzeugt, das öffentliche Herunterlassen der Hose gesellschaftlich geächtet ist und geahndet wird: Exhibitionismus steht unter Strafe. Lässt aber ein Exhibitionist im Internet seine Hosen herunter, passiert zumeist: nichts. Die Gesellschaft weiß nicht, wie sie sich dazu verhalten soll; es gibt kaum Anzeigen, es gibt kaum Bestrafung. Die betroffenen Frauen bleiben allein mit dem „Dick-Pic“, ihrer Demütigung, ihrer Scham, vielleicht auch mit ihrer Angst.

„Ich rufe gleich die Polizei“

Ein anderes Beispiel. Jemand droht im Internet: „Wir wissen, wo Du wohnst!“ Eine Straftat ist das nicht, weil nur die Androhung eines Verbrechens unter Strafe steht. Der Bedrohte bleibt allein mit seiner Angst.

Gerald Hensel ist so etwas passiert. Ende 2016 war er ein erfolgreicher Werber bei der Agentur Scholz & Friends, als ihn zunehmend etwas störte: Automatisierte Werbebanner von großen Unternehmen waren auch auf rechten Internetseiten zu sehen und finanzierten so diese Hass verbreitenden Seiten mit. Er rief die Aktion „Kein Geld für Rechts“ ins Leben. Prompt richtete sich der Hass gegen ihn, Beschimpfungen, Bedrohungen von Rechts – so schlimm, dass Hensel untertauchen musste. Plötzlich fand er sich ohne Job in einem Hotelzimmer wieder, allein.

Er gründete den Verein Fearless Democracy, aus dem 2019 die gemeinnützige Gesellschaft HateAid hervorging, „die einzige Beratungsstelle Deutschlands, die ausschließlich Betroffene von digitaler Gewalt unterstützt“, wie es auf der Homepage heißt. Geschäftsführerin ist Anna-Lena von Hodenberg.

Wer sich gegen Hass engagiert, erfährt: Hass. Von HateAid findet sich im Internet nur eine Postanschrift, nicht die Adresse des Gesellschaftssitzes in Berlin. „Wir können die Leute nicht schützen, wenn wir unsere eigenen Mitarbeiter nicht schützen können“, sagt von Hodenberg. 26 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat HateAid insgesamt; nur wenige von ihnen arbeiten öffentlich sichtbar. Von Hodenberg, eine ehemalige Fernsehjournalistin, ist eine davon.

Sie fordert: „Wir müssen uns dazu als Gesellschaft verhalten.“ Auch bei digitaler Gewalt brauche es Zivilcourage und einen moralischen Kompass, jemanden, der sagt: „Ich rufe gleich die Polizei!“

Es brauche eine Polizei, die dann auch kommt, und eine Justiz, die dann auch bestraft. „Das Internet ist vielleicht kein rechtsfreier Raum“, sagt von Hodenberg. „Aber es ist ein weitgehend rechtsdurchsetzungsfreier Raum.“ HateAid will das ändern, indem es Menschen dabei unterstützt, nach digitaler Gewalt Klage einzureichen. Viele Betroffene wollen das nicht, sie sind zermürbt vom Hass, sie wollen sich nicht noch einmal den Hassbotschaften aussetzen.

„Müssen sie auch nicht“, sagt von Hodenberg. Beweise sichern per Screenshot? „Machen wir“, sagt sie. Die Finanzierung der Klage? „Machen wir“, sagt sie. Rund 500 Klienten betreut HateAid, 250 Fälle sind zur Anzeige gebracht. Die meisten sind noch offen, die Verfahren dauern.

Es gibt aber schon Erfolge, regelmäßig veröffentlicht HateAid Pressemitteilungen: „10.000 Euro Geldentschädigung für Falschzitat“, „11 Monate Freiheitsstrafe für Rechtsextremist“, „Hausdurchsuchung bei mutmaßlichem Täter im Fall Künast“.

Anna-Lena von Hodenberg, 38 Jahre alt, ist Geschäftsführerin von HateAid und unterstützt Opfer von digitaler Gewalt. Foto: Andrea Heinsohn Photography

„Angriff auf die Säulen unserer Demokratie“

Am meisten Schlagzeilen machte der Fall der Grünen-Politikerin Renate Künast, die mit HateAid gegen das „Drecksau“-Urteil des Landgerichts Berlin angegangen war: Im Beschwerdeverfahren korrigierte das Gericht seine Entscheidung und wertete verschiedene Hasskommentare nun doch als strafbare Beleidigungen. Der Hass gegen Künast endete damit natürlich nicht, aber Anna-Lena von Hodenberg betont: „Wir haben bei keinem Thema so viele positive Zuschriften bekommen wie zu diesem.“

Das ist wichtig, denn wie dem Oldenburger Polizeipräsidenten geht es HateAid nicht allein um den Schutz von Hassopfern, sondern auch um den Schutz der ganzen Gesellschaft. Was die Forscher des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft herausgefunden haben, dass nämlich Hassrede im Netz Menschen zum digitalen Verstummen bringt, ist kein Zufall. Hassrede gibt es von Linken, von Rechten, von Islamisten. „Aber im Moment sind die Rechten am besten organisiert, mit Abstand“, sagt von Hodenberg. Hinter dem, was ein wenig verniedlichend gern „Shitstorm“ genannt wird, steckt häufig eine konzertierte Aktion. Rechte Accounts setzen zeitgleich Tausende Hassnachrichten ab, fluten Profile, legen Internetseiten lahm, schüchtern Menschen ein.

Anna-Lena von Hodenberg nennt das „einen Angriff auf die Säulen unserer Demokratie“. Politiker sollen aus ihren Ämtern gedrängt werden. Journalisten und Wissenschaftler sollen zu bestimmten Themen nicht mehr schreiben und forschen. Ein Werber wie Gerald Hensel soll seine Boykott-Aktion beenden. Andersdenkende sollen zum Schweigen gebracht werden. Bis nur noch ein Sound zu hören ist und den gesellschaftlichen Ton angibt: der von rechts.

Der Forderungskatalog von HateAid, knapp zusammengefasst:

Erstens: Der Staat muss die Rechte der Betroffenen von digitaler Gewalt stärken. Das Strafgesetzbuch trat vor 150 Jahren in Kraft, viele Passagen sind noch nicht in der digitalen Gegenwart angekommen, zum Beispiel die Beleidigungs- und Bedrohungsparagrafen. Gibt es ein öffentliches Interesse, zum Beispiel wegen der Schwere einer Tat im Internet, wegen ihrer großen Reichweite oder weil sie eine Person des öffentlichen Lebens betrifft, muss die Staatsanwaltschaft von Amts wegen Ermittlungen einleiten. „Wenn Politiker aus ihren Ämtern gedrängt werden, ist das keine Privatangelegenheit mehr“, sagt von Hodenberg.

Zweitens: Politik und Ermittlungsbehörden müssen sensibilisiert werden. „Die müssen wissen: Hassrede ist eben nicht wie der Nachbarschaftsstreit am Gartenzaun“, betont von Hodenberg. „Digitale Gewalt ist: Gewalt.“ Es braucht mehr Sonderdezernate und Schwerpunktstaatsanwaltschaften.

Drittens: Betroffene brauchen Unterstützung. Dafür muss ein bundesweites Netz von spezialisierten Be-ratungsstellen aufgebaut werden. Und es braucht geschulte Polizisten, die Betroffene nicht gleich abweisen. „Die Betroffenen sind eh schon gestresst“, sagt von Hodenberg.

Viertens: Deutsches Recht muss in Deutschland durchgesetzt werden. Die Internet-Plattformen müssen haften, wenn Daten nicht gelöscht werden, sie müssen mit den deutschen Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten. „Es gibt eine Verrohung der Gesellschaft, es gibt eine wachsende Aggressivität, in der Pandemie hat es noch einmal zugenommen“, betont von Hodenberg. „Digitaler und analoger Raum gehen ineinander über. Wir sehen Angriffe auf Feuerwehrleute, auf Rettungsassistenten, auf Polizisten. Wir müssen jetzt die Fragen beantworten: Wie wollen wir als Gesellschaft miteinander umgehen? Was wollen wir zulassen?“

Wegen Hass und Hetze beteiligen sich viele Menschen gar nicht mehr an Debatten im Netz. Foto: Assanimoghaddam

4. Hoffnung

Oberstaatsanwalt Frank-Michael Laue ist kein Mann, den man privat häufig in den sozialen Netzwerken findet. Er nutzt WhatsApp „wegen der Kinder“, sagt er, „ansonsten ist mein Interesse da gering“. Wenn er auf Facebook unterwegs ist, sucht er zumeist eine spezielle Seite auf: das Online-Anfragesystem für Strafverfolgungsbehörden.

Laue füllt das dortige Formular aus, wenn er von Facebook zum Beispiel die Identität eines Facebook-Nutzers erfahren möchte, der mit Hassrede Recht gebrochen hat. Facebook ist ein amerikanisches Unternehmen, die Europa-Zentrale sitzt in Irland. Der Staatsanwalt kann bei Facebook nicht mit einem Durchsuchungsbeschluss anklopfen, sondern er muss sich den Regeln des Plattform-Betreibers beugen. Ein Internet-Unternehmen wie Twitter kann einfach so den Account des amerikanischen Präsidenten abschalten, von jetzt auf gleich. Die deutsche Justiz muss dagegen ein englischsprachiges Online-Formular ausfüllen, wenn sie eine Auskunft eines solchen Unternehmens haben möchte – und dann auf Antwort hoffen.

778 Ermittlungsverfahren wegen Hasskriminalität hat das Land Niedersachsen 2020 statistisch erfasst, im Vorjahr waren es 697. Ist das viel? Ist das wenig? Es sind jedenfalls nur die Fälle, die bei Polizei und den niedersächsischen Staatsanwaltschaften angekommen sind. Bei der Zentralstelle in Göttingen landen nur die „bedeutsamen“ Fälle, so nennt es das Justizministerium.

Auf Laues Liste finden sich prominente Namen wie Renate Künast, Annalena Baerbock, Sahra Wagenknecht oder Wolfgang Schäuble, aber auch eine Richterin, ein Stadtratsabgeordneter oder eben der Oldenburger Polizeipräsident. Die Liste wird immer länger. Richtig lang wird sie werden, wenn das Gesetz gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität in Kraft getreten ist, glaubt Laue: Es beinhaltet eine Meldepflicht für die Betreiber der Internet-Plattformen bei Straftaten wie Bedrohungen mit Verbrechen, Billigung von Straftaten, Volksverhetzung. Beleidigungen, üble Nachrede oder Verleumdung gehören aber auch dann nicht zu den meldepflichtigen Straftaten.

Staatsanwalt mit Erziehungsauftrag

Laue möchte nicht vom Internet als „rechtsdurchsetzungsfreiem Raum“ sprechen, so wie sie es bei HateAid tun. Er nennt es einen „Raum, wo man sich jetzt schon nicht mehr so sicher sein kann“, er meint die Hasser und Hetzer. Ja, er wisse, dass gerade Beleidigungsverfahren zu oft eingestellt werden. „Aber wir arbeiten daran mit, die Rechtsprechung ein bisschen zu verändern“, sagt er. Und ja, er verspüre einen gewissen Erziehungsauftrag: „Wenn da morgens um sieben die Polizei mit einem Durchsuchungsbeschluss klingelt und fragt: Wo ist denn Ihr Handy? Wo das Tablet? Wo der Computer? Wenn man auf dem Dorf wohnt, die Nachbarn in den Fenstern hängen und sehen, dass da Streifenwagen vor der Tür stehen, wenn man dann auch noch monatelang auf das Handy verzichten muss, weil es ausgewertet wird – das ist schon nicht so toll für den Betroffenen.“

Es ist ein kleines Team, mit dem Laue in der Zentralstelle arbeitet: er als Leiter, zwei Staatsanwältinnen, ein Informatiker als IT-Spezialist. „Das ist sagenhaft, was die Leute an Spuren im Netz hinterlassen“, staunt Laue immer wieder: ein anonymes Profil, ein kleines Foto, irgendein Hintergrunddetail. Der Informatiker sucht und forscht, morgens um sieben dann ein Klingeln an der Tür.

,,Das ist sagenhaft, was die Leute an Spuren im Netz hinterlassen."

Frank-Michael Laue

Die Beschuldigten in Laues Liste – Helmut, Georg, Michael, Andreas – sind auffällig häufig Männer, oft nicht mehr ganz jung. „Ich habe schon den Eindruck, dass wir da was erreichen“, sagt Laue. Er ist ein optimistischer Mensch, er sieht Fortschritte. In fast allen Bundesländern gebe es bereits Zentralstellen und Schwerpunktstaatsanwaltschaften oder sie würden aufgebaut, bei der Polizei gebe es entsprechende Fachabteilungen, neue Gesetze entstünden.

Im November 2020 bekommt der Oldenburger Polizeipräsident Post aus Köln. Die Göttinger Zentralstelle hatte den Fall Peter S. an die dortige Staatsanwaltschaft abgegeben, der Gelsenkirchener S. nannte Kühme einen „wahren Hetzer“. „Der Kommentar des Beschuldigten ist mithin als Beitrag zu einer emotional geführten politischen Debatte zu werten“, heißt es in dem Schreiben. „Die Aufnahme von Ermittlungen habe ich abgelehnt.“ Hochachtungsvoll, Unterschrift Staatsanwalt, Kühme kennt das ja schon.

Wenige Wochen später bekommt Kühme erneut Post. Die Zentralstelle in Göttingen hatte im Fall von Jörg H. einen Strafbefehl beantragt, er beleidigte Kühme auf Twitter mit „Dreckiger Kommunisten Bastard!!!“. Das Amtsgericht befand: Niemand darf den Polizeipräsidenten ungestraft so nennen. Es verurteilte H. zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen. Johann Kühme ruft sofort die Lokalpresse an. Nein, sagt er in seinem repräsentativen Dienstzimmer im ehemaligen Oldenburgischen Staatsministerium, er verspüre kein persönliches Triumphgefühl. „Für mich ist das Urteil ein deutliches Signal, dass Hass und Hetze von der Justiz nicht geduldet werden.“ Neun Verfahren sind noch offen, während er das sagt, Ausgang ungewiss.

Ähnliche Beiträge

Das Leiden der Anderen

Es gibt Verbrechen, die ein ganzes Land bewegen, wochenlang. Andere hingegen finden kaum Aufmerksamkeit.

Retter in Not

Angriffe auf Einsatzkräfte sind ein großes Problem. Wie sollte unsere Gesellschaft darauf reagieren? Eine Analyse der Situation.

Ein fotografisches Denkmal für Opfer rechter Gewalt

Seit vier Jahren reist der Fotograf Julius Schien durch Deutschland, um Tatorte rechter Gewalt zu dokumentieren.

Teile diesen Beitrag per: