Ein Anruf bei Christian Schertz

In einem Gastbeitrag für das Magazin des WEISSEN RINGS setzte sich Medienanwalt Professor Dr. Christian Schertz 2023 mit dem True-Crime-Boom auseinander. Unter dem Titel „Opferrechte bleiben bei True Crime auf der Strecke“ nannte er die Rechtslage für Betroffene „kaum zu ertragen“ und forderte gesetzliche Nachbesserungen. Was hat sich getan seither?

Foto: Julia Steinigeweg

Herr Professor Schertz, lesen Sie, hören Sie, schauen Sie True Crime?

Ich schaue mir immer wieder True-Crime-Formate an – aber vorrangig, weil ich mich sowohl wissenschaftlich als auch in öffentlichen Äußerungen gegen einige dieser kommerziellen True-Crime-Formate ausspreche. Meines Erachtens werden hier nämlich die Opferrechte schlicht missachtet. Das persönliche Schicksal von Menschen wird genutzt, um Einschaltquote, Auflage und Klickzahlen zu generieren. Um aber mitzureden zu können, muss ich mir angucken, was die Medien da machen. Und ich kann nur sagen, dass viele der Formate meines Erachtens eklatante Opferrechtsverletzungen enthalten – oder aber, wenn es keine Rechtsverletzungen sind, dass die Opfer rechtlos sind, weil sie als Verstorbene leider postmortal keine Persönlichkeitsrechte mehr besitzen.

Christian Schertz (59) gilt als einer der bekanntesten Medienanwälte Deutschlands. 2005 gründete er gemeinsam mit Simon Bergmann seine eigene Kanzlei „Schertz Bergmann“. Er lehrt zudem als Honorarprofessor für Presse-, Persönlichkeits- und Medienrecht, etwa an der Juristischen Fakultät der Universität Potsdam und der TU Dresden, und ist Herausgeber und Autor zahlreicher Fachbücher.

Gibt es True-Crime-Formate, denen Sie Positives abgewinnen können?

Nachvollziehbar finde ich etwa Fernsehformate, die der Fahndung dienen, wie „Aktenzeichen XY… Ungelöst“, also Fälle, wo der Täter noch nicht ermittelt ist. In diesen Fällen erlaubt auch der Gesetzgeber die Nutzung von Bildern von Opfern und Tätern zu Fahndungszwecken, das ist sogar ausdrücklich erwünscht. Aber das ist ja ein völlig anderer Ansatz als in schätzungsweise 90 Prozent der aktuell laufenden True-Crime-Formate, die Verbrechen spektakulär und effekthascherisch inszenieren mit teilweise unerträglichen Details der Morde, um Auflage und Quote zu machen.

In den allermeisten True-Crime-Formaten geht es um zurückliegende und juristisch abgeschlossene Mordfälle. Darf sich Journalismus hier auf ein öffentliches Interesse berufen?

Dass man im Wege von Chronistenpflichten historische Straftaten darstellt, die zur DNA der Bundesrepublik gehören, das verstehe ich. Weil das Zeitgeschichte ist. Ich denke dabei zum Beispiel an die RAF-Taten, das Gladbecker Geiseldrama oder Entführungstaten wie den Fall Oetker. Aber bei der großen Zahl der Morde und Tötungsdelikte, die wieder ins Licht der Öffentlichkeit gezogen werden, obwohl sie abgeurteilt und abgeschlossen sind, sehe ich kein überwiegendes Informationsinteresse der Öffentlichkeit. Weil dieses Interesse immer abzuwägen ist mit der Menschenwürde und den Persönlichkeitsrechten der Betroffenen.

„Das persönliche Schicksal von Menschen wird genutzt, um Einschaltquote, Auflage und Klickzahlen zu generieren.“

Vor wenigen Wochen habe ich die Live-Show des „Bayern 3 True Crime“-Podcasts besucht. Die Show verbindet einen echten Mordfall mit Unterhaltungselementen, das Publikum darf interaktiv per Smartphone abstimmen: Ist der Täter, ein rechtskräftig verurteilter Mörder, schuldig oder nicht schuldig? Wie bewerten Sie so etwas rechtlich und moralisch?

Ich finde das verwerflich. Wir haben ja ganz bewusst im deutschsprachigen Rechtsraum uns gegen ein Geschworenen- oder Jury-System entschieden, sondern es entscheiden glücklicherweise Berufsrichter und nicht die Volksseele in Gestalt von Laien. Es ist höchst unseriös, im Rahmen einer Show gewissermaßen im Nachgang ein Jury-System zu Unterhaltungszwecken einzuführen. Noch unseriöser finde ich es, wenn sich hierbei öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten beteiligen, weil die im Rahmen ihrer Programmgrundsätze eindeutig die Menschenwürde beachten müssen – und ich finde es würdelos für die Opfer, was hier geschieht.

Für den True-Crime-Report, den wir 2023 in unserem Magazin veröffentlicht haben, haben Sie in einem Gastbeitrag den Gesetzgeber aufgefordert, „dringend“ bei den Opferrechten nachzuschärfen. Wie ist der Stand jetzt, knapp zwei Jahre später?

Da ist nichts passiert. Jeder, dem ich das erzähle, auch aus der Politik, sagt: Sie haben völlig recht, Herr Schertz, das geht so nicht. Aber passiert ist nichts. Es ist eine geradezu perverse und schier unerträgliche Situation, dass die Mörder aufgrund ihrer Persönlichkeitsrechte und nach Haftverbüßung aufgrund des dann bestehenden Rechts auf Resozialisierung oftmals nicht mehr identifizierend dargestellt werden dürfen mit Namen und Bild – die Persönlichkeitsrechte der Opfer aber erlöschen, weil sie verstorben sind, weil sie ermordet wurden.

Was muss geschehen, damit verstorbene Verbrechensopfer künftig auch in True-Crime-Formaten zu ihrem Recht kommen?

Ich sehe Handlungsbedarf für den Gesetzgeber, dass er ein postmortales Persönlichkeitsrecht schafft, was derlei Ausschlachtungen von menschlichen Tragödien untersagt.

Ähnliche Beiträge

„Ich bin nicht dafür da, dass andere an meinem Unglück Geld verdienen“

Der ungelöste Mord an ihrer Tochter Frauke beschäftigt Ingrid Liebs seit dem Jahr 2006. All die Jahre über war sie in verschiedenen Medien und True-Crime-Formaten präsent. Das hat sich geändert.

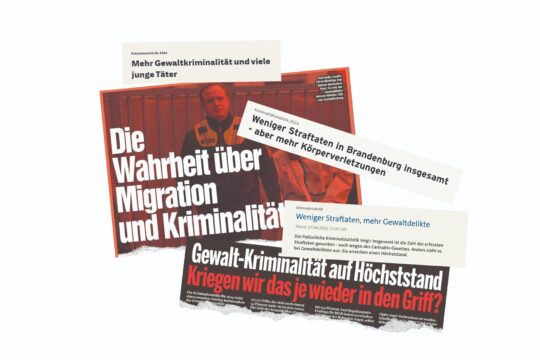

Was die Kriminalstatistik wirklich sagt – und was nicht

Die Polizeiliche Kriminalstatistik wird direkt emotional diskutiert. Aber welche Aussagen trifft überhaupt die PKS?

Warten auf besseren Schutz

Das neue Gewalthilfegesetz ist ein klarer Fortschritt, hat aber Lücken.

Teile diesen Beitrag per: