„Es ging mir immer nur um eines: Anerkennung!“

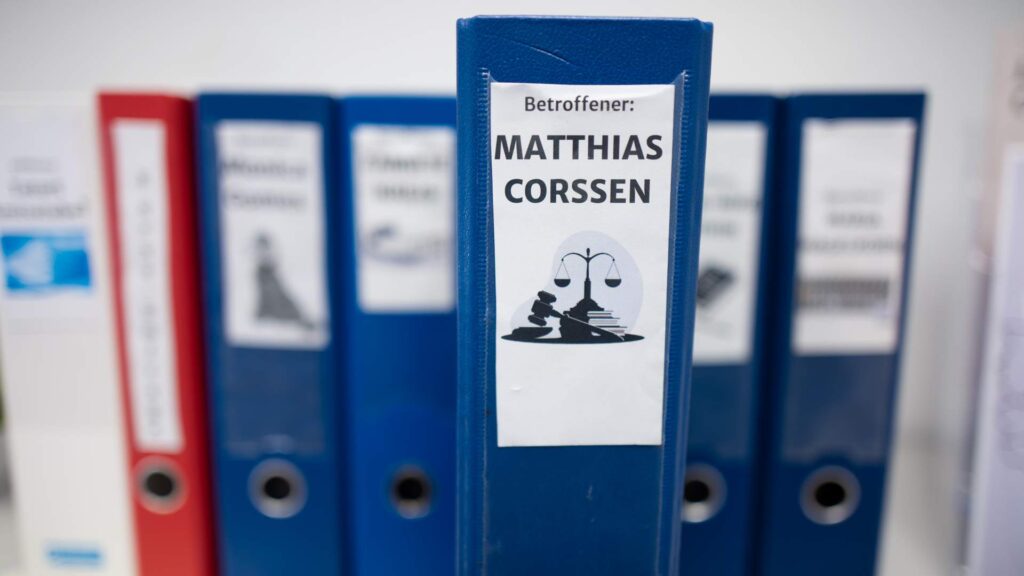

Wer Opfer einer Gewalttat wird, kann Hilfe vom Staat beantragen. Für Betroffene bringt das Verfahren nach dem Opferentschädigungsgesetz allerdings viele Probleme mit sich – zum Beispiel für Matthias Corssen aus Niedersachsen.

Foto: Ahlers/WR

An einem Wintermorgen im Jahr 2019 reiht sich Matthias Corssen mit Dutzenden anderen in die Warteschlange vor dem Saal ein, in dem der größte Mordprozess in der jüngeren deutschen Geschichte verhandelt wird. Er hofft, dass er früh genug dran ist, um hinten im Saal noch einen Platz zu finden.

Vor Gericht steht der sogenannte Todespfleger, angeklagt wegen 100-fachen Mordes. Vorn im Saal gibt es reservierte Plätze für die 126 Nebenkläger: Angehörige der mutmaßlichen Mordopfer. Es gibt auch Plätze für 17 Rechtsanwälte, für Ersatzrichter und Ersatzschöffen, für Gutachter, für 80 Journalisten. Für Matthias Corssen ist kein Platz reserviert. Er ist der einzige bekannte Überlebende der größten Mordserie der deutschen Nachkriegsgeschichte. Er ist der einzige Mensch im Saal, dem selbst Gewalt angetan wurde durch den Todespfleger. Aber hier gehört er nicht dazu.

Fünf Jahre lang tötete der Todespfleger kranke und verletzte Patienten. Er spritzte ihnen tödliche Medikamente, um sich bei Wiederbelebungsmaßnahmen als Retter zu inszenieren. Er tat das auch bei Matthias Corssen: Als er im Juni 2004 einen schweren Verkehrsunfall hatte, war der Pfleger als Rettungssanitäter vor Ort. Er spritzte Corssen eine Medikamentenüberdosis, anschließend reanimierte er ihn, so ergaben es die Ermittlungen der Polizei. Corssen überlebte die Tat.

Im Gerichtssaal richten sich alle Blicke auf den Täter. Corssen, der seit Jahren darum kämpft, als sein Opfer anerkannt zu werden, sieht niemand.

Strafrechtlich hat Corssens Überleben die Sache verkompliziert. Wenn niemand stirbt, kann kein Mord geschehen sein. Zwar ist auch der Versuch des Mordes strafbar, aber dem stand im Fall Corssen Paragraf 24 des Strafgesetzbuches entgegen, „Rücktritt vom Versuch“: Weil der Todespfleger Corssen wiederbelebte, ist er rechtlich vom Mordversuch zurückgetreten. Bleibt der Vorwurf Körperverletzung. Aber im Fall des Todespflegers verschleppte die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen jahrelang. Seine Taten kamen erst Jahre später ans Licht, im Fall von Matthias Corssen Ende 2014. Corssen bekam Post, „aufgrund der Verjährungsfrist ist diese Tat nicht mehr verfolgbar“. So wurde der einzige bekannte Überlebende der Mordserie bei ihrer juristischen Aufarbeitung zum Zuschauer. „Das ist der Witz des Jahrhunderts“, findet Corssen.

Krampfanfälle, Panikattacken, Schlaflosigkeit. Eine tiefe Angst vor Spritzen. Träume von Mord und Tod. Corssen ging es schlecht. Er begann eine Traumatherapie, bezahlte sie selbst. Wenn er im Bekanntenkreis über die Tat sprach, hieß es oft, naja, so schlimm war das ja nicht. Wenn Journalisten über seinen Fall berichteten, schrieben ihm fremde Leute, er wolle sich doch nur wichtigmachen.

#OEGreport: Wie der Staat Gewaltopfer im Stich lässt

Fachleute loben das Opferentschädigungsgesetz als „hervorragend“. Dabei kommt die Hilfe bei vielen Betroffenen gar nicht an. Was läuft da falsch? Eine Recherche des WEISSER RING Magazins..

Der Staat konnte Matthias Corssen nicht vor der Gewalttat schützen. Er schützte ihn auch nach der Gewalttat nicht: Der Staat ermittelte zu spät und zu langsam, er legte Paragraf 24 des Strafgesetzbuchs gegen Corssen aus, er legte die Verjährungsfrist gegen ihn aus. Er weigerte sich, Corssen als Opfer anzuerkennen.

Corssen ging zu einer Anwältin, die er von früher kannte. Die Anwältin drückte ihm den Antrag zum Opferentschädigungsgesetz in die Hand. Corssen hatte noch nie davon gehört. „Den nimmst du mit und füllst ihn aus“, sagte die Anwältin. „Da habe ich dann zu Hause gesessen mit dem Antrag“, sagt er. „Ich war absolut überfordert.“ Zum nächsten Termin bei der Anwältin nahm er den unausgefüllten Antrag wieder mit. „Das musst du mal in Ruhe machen“, sagte die Anwältin. Corssen schaffte es auch in Ruhe nicht.

Die Medien berichteten groß über den Todespfleger. Die Menschen in Corssens Umgebung sprachen über die Morde. Über die Toten. Über ihre Angehörigen. „Ich war immer unterm Radar“, sagt Corssen. Er sagte sich: Ich muss den OEG-Antrag ausfüllen! Wenn mein Anspruch auf Opferentschädigung anerkannt wird, dann bin ich doch ein Opfer!

Jemand wies ihn auf die Stiftung Opferhilfe hin. Corssen machte einen Termin. In Oldenburg war die Stiftung Opferhilfe im Gebäude der Staatsanwaltschaft untergebracht. Das Gebäude steht direkt neben dem alten Gefängnis: hohe Mauern, Stacheldraht, vergitterte Fenster. Corssen saß vor dem Gefängnis in seinem Auto und konnte nicht aussteigen. Sitzt da der Todespfleger?, fragte er sich. Steht er vielleicht am Fenster? Als er nach langem Ringen endlich im Büro der Stiftung saß, sagte er: „Wisst ihr eigentlich, wie es den Leuten geht, die hierherkommen?“

Die Stiftung half ihm mit dem Antrag. Zeit verging, Corssens Therapeut bekam Post, „dreimal das gleiche Schreiben von drei verschiedenen Sachbearbeitern“, sagt er. Auch Corssen bekam Post, es sei die „Durchführung einer speziellen psychiatrischen Begutachtung unbedingt erforderlich“, stand in dem Schreiben vom Amt. Der Einladung zur Begutachtung solle er „in Ihrem eigenen Interesse bitte unbedingt folgen“, andernfalls könne das „nachteilige Auswirkungen“ haben.

„Das klingt doch drohend, oder?“, fragt Corssen. Er folgte der Einladung. Herzklopfen. Schweißausbrüche. „Wie vor einer Prüfung“ habe er sich dabei gefühlt: „Ich soll mich rechtfertigen für das, was mir geschehen ist.“

Der Gutachter hob an: „Sie sind ja hier, weil Ihnen vermutlich diese Tat passiert ist…“ Corssen unterbrach den Mann: „Vermutlich?“ Es geschah schon wieder: Alles nicht so schlimm, du willst dich nur wichtigmachen, du lügst doch.

Im niedersächsischen Magelsen, auf dem flachen Land zwischen Bremen und Hannover, praktiziert auf einem jahrhundertealten Meierhof Klaus Römer, Corssens Therapeut. Corssen fährt eineinhalb Stunden zu seinen Traumatherapiestunden, sein Auto parkt er unter wuchtigen Bäumen. Hier ist alles ruhig, hier hört ihm jemand zu. Römer erklärt: „Damit jemand den Opferstatus verlassen kann, ist es unglaublich wichtig, dass eine dritte Instanz sagt: Du bist das Opfer, das ist der Täter. Es geht darum, gesehen zu werden.“ Corssen sagt, die Polizei habe ihn nicht gesehen nach der Tat, die Staatsanwaltschaft nicht, die Anwältin nicht, die Krankenkasse nicht, das Gericht nicht, der Gutachter nicht.

Im Juni 2019 spricht das Landgericht Oldenburg den Todespfleger schuldig wegen Mordes in 85 Fällen. Corssen war zweimal als Zuschauer im Prozess dabei, danach ging er nicht mehr hin, er habe dort keine Antworten erhalten.

Ende 2021 kommt der Anerkennungsbescheid. „Als Schädigungsfolgen werden anerkannt: ,Depressive Anpassungsstörung‘“, so steht es schwarz auf weiß im Bescheid über die „Gewährung von Beschädigtenversorgung“. Matthias Corssen, 46 Jahre alt, ist jetzt offiziell ein Opfer des Todespflegers: 17 Jahre nach der Tat, sieben Jahre nach der polizeilichen Ermittlung, sechs Jahre, nachdem ihm seine Anwältin den OEG-Antrag in die Hand gedrückt hatte. Für die Jahre 2017 bis 2019 wird ihm eine niedrige Rente zugesprochen, danach fließt kein Geld mehr.

Corssen legt keinen Widerspruch ein. „Es ging mir nie um Geld“, sagt er. Er hat einen Beruf, er ist Fluggerätbauer. „Es ging mir immer nur um eines: Anerkennung!“

Ähnliche Beiträge

„Ich wünsche mir bei der Opferentschädigung einen Wettstreit der Bundesländer“

„Ich habe mich oft gefragt, ob ich selbst schuld bin“

Wer Opfer einer Gewalttat wird, kann Hilfe vom Staat beantragen. Für Betroffene bringt das Verfahren nach dem Opferentschädigungsgesetz allerdings viele Probleme mit sich – zum Beispiel für Maria Hagelkorn aus Niederbayern.

“Mit dem Hund kann ich das aushalten“

Oliver L. überlebte 2020 einen Messerangriff in Dresden. Im Interview spricht er über die Tat, Trauer und Hund Bart.

Teile diesen Beitrag per: