Die dunkle Seite des True-Crime-Booms

Wenn es immer mehr True-Crime-Formate gibt, die über wahre Verbrechen berichten, dann gibt es auch immer mehr Verbrechensopfer, deren Geschichte öffentlich erzählt wird – und die dadurch vielleicht ein zweites Mal verletzt werden. Ein Lagebericht zu True Crime in Deutschland.

Foto: Alexander Lehn

Sie dachte, das wäre alles kein Problem für sie, der Überfall lag inzwischen fast zehn Jahre zurück: ein Interview für einen True-Crime-Podcast, seriöser Anbieter, der Reporter würde sich per Video zuschalten Sie hatte sich gut vorbereitet, während der Aufzeichnung lagen ihre Notizen neben ihr. Dass es am Anfang Probleme gab mit dem Ton: geschenkt, so etwas kommt eben vor.

Nur kurz fragte sie sich: Warum bin ich eigentlich so nervös? Will ich das hier überhaupt?

Schon rückte der Reporter ins Bild. Er war freundlich und empathisch, einfühlsam stellte er ihr seine Fragen.

Und sie wunderte sich: Wieso gerate ich so ins Stottern? Weshalb fallen mir die richtigen Worte nicht ein?

Als die Aufnahme für den True-Crime-Podcast beendet war, ging es ihr schlecht. Tagsüber lag sie antriebslos auf dem Sofa, nachts konnte sie nicht schlafen, sie hatte endlose Kopfschmerzen. Genauso wie damals, nach dem Raubüberfall im Flensburger Lidl-Markt.

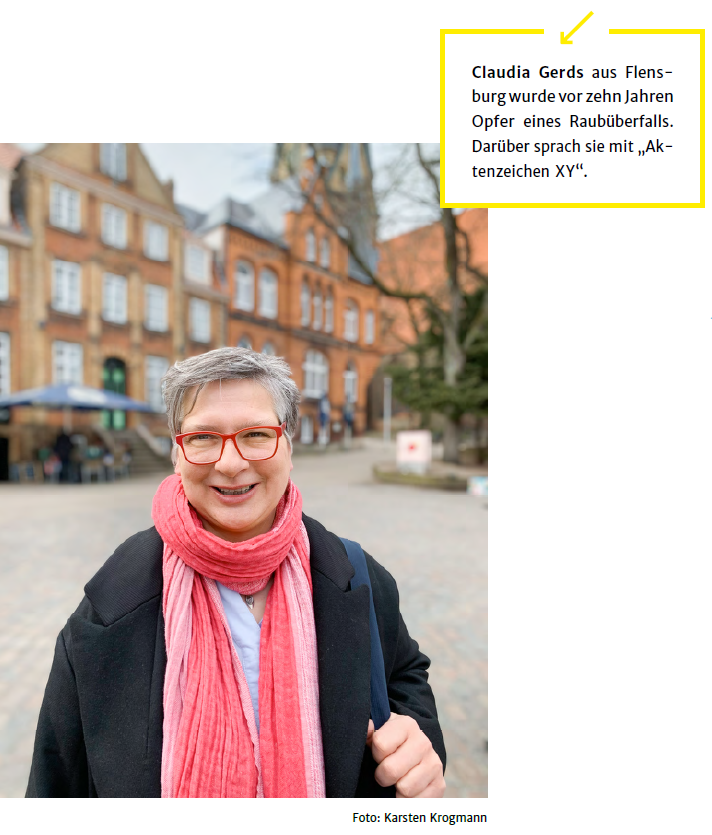

Der Podcast hatte Claudia Gerds zurückgeworfen in Gefühle, die sie längst überwunden glaubte. Es war nicht das Gefühl während des Raubüberfalls selbst: diese Angst, als die Räuber ihr Klebestreifen auf Mund und Augen drückten; als sie ihre Hände mit Panzertape fesselten, als ihr Herz schlug wie nie zuvor. Nein, es waren die Gefühle nach dem Überfall: als sie den Artikel in der Zeitung sah und zusammenbrach. Als sie danach monatelang krank war, Diagnose: Posttraumatische Belastungsstörung, PTBS.

„Das war keine gute Idee mit dem Podcast, oder?“, fragte ihr Mann besorgt.

Kapitel 1.

Wer „True Crime Podcast“ in die Suchmaske von Google eintippt, bekommt 1.440.000 Ergebnisse angezeigt. Bei „True Crime“ (ohne Podcast) sind es sogar 59.400.000 Ergebnisse. True Crime gibt es zum Hören, Sehen und Lesen: im ZDF und bei Netflix, in der Lokalzeitung, als Magazin am Kiosk oder als Sachbuch im Bahnhofshandel. Regelmäßig täglich kommen neue Angebote hinzu, True Crime boomt.

Wenn es aber immer mehr True-Crime-Formate gibt, die über Verbrechen berichten, dann gibt es zwangsläufig auch immer mehr Verbrechensopfer, deren Geschichten öffentlich erzählt werden und die durch True Crime ein zweites Mal verletzt werden könnten. So wie Claudia Gerds aus Flensburg. „True Crime lädt sich medienethisch betrachtet durchaus eine große Verantwortung auf“, sagt der Medienwissenschaftler Jan Harms, der an der Universität Düsseldorf zu True Crime forscht.

,,Heute präsentieren wir euch eine Wahnsinnsfolge – viel Spaß!"

Begrüßung in einem deutschen Podcast

Wie gehen Medien mit dieser Verantwortung um? Dieser Frage geht die Redaktion WEISSEN RINGS in ihrem True-Crime-Report nach, veröffentlicht auf fast 60 Seiten im Magazin „Forum Opferhilfe“. Unsere Reporter haben dazu Daten erhoben, sie haben mit Wissenschaftlern gesprochen, mit Juristen, Psychologinnen, True-Crime-Machern und natürlich immer wieder mit Kriminalitätsopfern, sie haben prominente Autoren gebeten, Gastbeiträge zu verfassen. Ziel war es, ein mosaikartiges Lagebild zu True Crime in Deutschland zu erstellen.

#TrueCrimeReport: Wie alles begann (Eine Mords-Geschichte)

Die Angehörige eines Mordopfers schilderte ihre Erfahrung mit True Crime in einer Nachricht an den WEISSEN RING so: „Stellen Sie sich vor, man sitzt gemütlich zu Hause am Kaffeetisch, der Fernseher läuft mehr oder weniger nebenbei, und plötzlich sieht man […] Bilder von diesem Mordfall, die man mühsam verdrängt hatte. Alles damals Erlebte ist sofort wieder da und belastet.“ Zwar sei das Gesehene in ihrem Fall „sachlich und wahrheitsgemäß“ dargestellt worden, „aber man steht wieder wochenlang gedanklich in dieser schweren Zeit und erlebt alles wieder und wieder.“

Die Fratze der Tat

Ähnlich beschreibt es Johann Scheerer, Sohn des 1996 entführten Millionärs Jan Philipp Reemtsma und Autor des Buches „Wir sind dann wohl die Angehörigen. Die Geschichte einer Entführung“: „Vielen Leuten ist nicht bewusst, dass man von dieser (Berichterstattung) als Beteiligter vorab gar nichts mitbekommt. Alle paar Jahre gibt es eine Berichterstattung, etwa wenn einer der Täter wegen anderer Sachen vor Gericht steht oder so, dann wird der Entführungsfall immer noch mal komplett nacherzählt. Wenn man dann als Betroffener an einem Sonntag bei einem Kaffee die Zeitung liest, guckt man unvermittelt in die Visage dieses Menschen und damit in die Fratze der Tat. Ich will jetzt nicht über Retraumatisierung sprechen, aber man wird doch für einen Moment aus der Bahn geworfen.“

#TrueCrimeReport: Johann Scheerer über die Schaulustigen-Mentalität

Flensburg im Frühling, ein belebtes Keller-Café am Südermarkt. In einer Nische sitzt Claudia Gerds, 56 Jahre alt: kurze graue Haare, rote Brille, im Gesicht ein gewinnendes Lächeln. „Sie müssen unbedingt diesen leckeren spanischen Kaffee probieren!“, sagt sie. Die Aufzeichnung des True-Crime-Podcasts liegt fünf Monate zurück. „Mir geht es wieder gut“, beteuert sie. Sie arbeitet nicht mehr bei Lidl an der Kasse, „ich wollte mich dem nicht mehr aussetzen“. Sie hat eine neue Stelle: Sie arbeitet jetzt mit beeinträchtigten Menschen, „das ist ein ganz toller Job“.

Den Podcast habe sie sich nie angehört, „das werde ich auch nie“, sagt Claudia Gerds.

Kapitel 2.

True Crime heißt ins Deutsche übersetzt „wahre Verbrechen“. Für Medienhäuser bedeutet True Crime aber auch „Ware Verbrechen“: Mit True Crime, mit Geschichten über Verbrechen, Täter und Opfer, lassen sich Zeitschriften verkaufen und Werbeblöcke. True-Crime-Podcaster verkaufen Eintrittskarten für True-Crime-Tourneen, Verlagshäuser verkaufen Fan-Artikel wie Fußmatten und Adventskalender mit Fällen zum Selberlösen. True Crime boomt in deutschen Medienhäusern, weil es sich gut verkaufen lässt.

Die Redaktion des WEISSEN RINGS hat einen Fragebogen an 305 Lokal- und Regionalzeitungen in Deutschland geschickt. 42 Prozent der Redaktionen, die sich zurückgemeldet haben, gaben an, dass sie bereits regelmäßige True-Crime-Angebote vorhalten. Elf Prozent teilten mit, dass sie entsprechende Angebote planen.

#TrueCrimeReport: Hauptsache tot (Datenanalyse)

Wie viele True-Crime-Filme und -Podcasts es gibt, ist nicht zu zählen. Die Komikerin Carolin Kebekus sagte in ihrer Sendung, als sie vor einem halben Jahr plötzlich ernst wurde und über Frauenmorde und spekulative True-Crime-Podcasts sprach: „Wer bei Spotify ,True Crime‘ eingibt, der findet über 1000 Podcasts. Also ganze Podcasts, nicht einzelne Folgen! Das heißt, es gibt da mehr als doppelt so viele True-Crime-Podcasts wie Rolling-Stones-Songs!“

Kapitel 3.

Es gibt Verbrechensopfer, die ein eigenes Interesse an True Crime haben. Ingrid Liebs, deren Tochter Frauke 2006 ermordet wurde, sagt: „Ich brauche die Öffentlichkeit.“ Weil der Mörder ihres Kindes auch 17 Jahre nach der Tat noch nicht gefasst ist, wägt sie bei jeder Medienanfrage ganz praktisch ab: „Was bringt mir das? Kann ich daraus eine Win-win-Situation machen? Denn ich mache nicht mit bei diesen Produktionen, weil ich gerne in der Öffentlichkeit stehe. Für mich ist wichtig, dass mein Fall aufgeklärt wird.“ Auch im Fall von Claudia Gerds, die vor zehn Jahren im Flensburger Lidl-Markt überfallen wurde, sind die Täter bis heute auf freiem Fuß. Sie hofft, dass sie noch gefasst werden, und sie möchte dabei mithelfen. Deshalb sprach sie mit dem Podcast-Reporter.

#TrueCrimeReport: Was dürfen True-Crime-Formate – und was nicht?

Der US-Podcast „Serial“ erreichte, dass ein Mordurteil aufgehoben wurde. Der Podcast „Your Own Backyard“ schob neue polizeiliche Ermittlungen in einem Mordfall an, die zu einer Verhaftung führten.

Aber wie oft geht es bei True Crime überhaupt um Aufklärung? Die meisten Podcasts, Fernsehsendungen und Texte erzählen Kriminalfälle nach, die längst abgeschlossen sind. Medienforscher Harms nennt das „sensationalistische Wiederholung“. Den Trend, für Podcasts lange zurückliegende Kriminalfälle aus dem Archiv zu holen, sieht er entsprechend kritisch: „Da ist die Gefahr groß, dass es ausschließlich um die spannende Geschichte und das Erzählen an sich geht.“

#TrueCrimeReport: Perspektivwechsel bei Mordlust

Manche Journalisten betonen auch einen präventiven Effekt von True-Crime-Berichterstattung oder einen erzieherischen. Aber müsste True Crime dann nicht vor allem solche Verbrechen behandeln, mit denen Hörer, Leserinnen und Zuschauer statistisch gesehen am ehesten in Berührung kommen können? Zum Beispiel häusliche Gewalt, Betrug oder Sexualdelikte? Eine Auswertung des WEISSEN RINGS von deutschsprachigen Podcasts zeigt hingegen, dass drei Viertel der Folgen Fälle behandeln, bei denen jemand gewaltsam zu Tode gekommen ist. In der Polizeilichen Kriminalstatistik des Bundeskriminalamts machen sogenannte Straftaten gegen das Leben nur 0,1 Prozent der erfassten Delikte aus.

Kapitel 4.

Dramatische Musik, ein Martinshorn ist zu hören: Folge 21 des True-Crime-Podcasts einer lokalen Tageszeitung in Norddeutschland beim Streamingdienst Spotify. Es geht um den Tod der elfjährigen Lena, ermordet vor zehn Jahren. Zwei Journalisten sprechen über den Fall, einer der beiden hat damals darüber berichtet. Sie erwähnen auch, wie schlecht es den Eltern des kleinen Mädchens immer noch ging, als der Journalist fünf Jahre nach der Tat mit ihnen sprechen durfte, als erster Journalist in Deutschland überhaupt. Wie es ihnen heute geht, zehn Jahre nach der Tat, erfahren die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht; die Eltern kommen nicht zu Wort.

Doch zunächst die Werbung. Ein Kreuzfahrtriese wirbt auf Spotify für „Highlights am Polarmeer“.

,,Da ist ein bisschen was aus dem Lot geraten."

Prof. Dr. Tanjev Schultz über True Crime

True-Crime-Podcasts heißen „Mord auf Ex“, „Mord im Osten“ oder „Mord im Pott“. True-Crime-Sendungen im Fernsehen tragen Titel wie „Morddeutschland“, „Mördern auf der Spur“ oder „Mordmotiv Liebe“. Zeitungen nennen ihre True-Crime-Angebote je nach Verbreitungsgebiet „Tatort Celle“, „Tatort Niedersachsen“ oder „Tatort Deutschland“.

„Tatort Berlin“, der Podcast des „Tagesspiegels“, liefert laut Eigenwerbung „die spannendsten Kriminalfälle der Hauptstadt“. „Darf’s ein bisserl Mord sein?“, fragt munter ein erfolgreicher österreichischer Podcast im Titel. „Heute präsentieren wir euch eine Wahnsinnsfolge!“, kündigt ein deutscher Podcast an. Und immer wieder wünschen die Moderatoren: „Viel Spaß beim Hören!“ Die Reichweite der True-Crime-Angebote ist enorm: Schon die Videos eines einzelnen YouTube-Kanals wie „Insolito“ kommen auf insgesamt 55 Millionen Aufrufe.

#TrueCrimeReport: Bisher nur Rüge für True-Crime-Formate

Das Interesse an True Crime ist ein „Wohlstandsphänomen“, vermutet Daniel Müller, Chefredakteur des True-Crime-Magazins „Zeit Verbrechen“. „True Crime ist nur da erfolgreich, wo Crime nicht so erfolgreich ist, denke ich. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es in Ländern wie Mexiko oder El Salvador, in denen die Gewalt grassiert, einen Markt für True Crime gibt.“

Nutzerdatenanalysen zufolge sind es vor allem Frauen, die sich für True Crime interessieren. Der Podcast „Mordlust“ hat demnach bis zu 80 Prozent weibliche Zuhörerinnen. „Frauen interessieren sich sehr viel mehr für Psychologie und für Motive menschlichen Handelns“, vermutet die forensische Psychiaterin Nahlah Saimeh. Und: „Sie sind in Bezug auf einige wenige Gewaltformen, das betrifft Sexualdelikte und Partnerschaftsgewalt, häufiger Opfer als Männer, und sie sind für emotionale Themen wie Opferleid empfänglicher.“

Die Redaktion des WEISSEN RINGS hat Instagram-Nutzer nach ihrer Meinung zu True Crime gefragt.

„Ich persönlich empfinde die Art und Weise, wie über real passierte Gewaltverbrechen in den meisten Formaten gesprochen wird, als sehr befremdlich und respektlos“, antwortete eine Nutzerin. „Als Angehöriger ist man traumatisiert und möchte nicht hören, wie ,spannend‘ ein ,Fall‘ ist. Nein. Es ist das reale Schicksal eines Menschen, seiner Familie, seiner Angehörigen und seiner Freunde.“

„Ich lehne True-Crime Formate ab, weil sie mir zu voyeuristisch sind“, schrieb eine zweite Nutzerin. „Man schlachtet die Schicksale echter Menschen für kommerzielle Zwecke aus. Ich finde es außerdem grenzwertig, dass über einen Toten berichtet wird, der nicht mehr sein Einverständnis geben kann, da ich finde, dass die Menschenwürde nicht mit dem Tod endet.“

#TrueCrimeReport: Warum Ingrid Liebs die Öffentlichkeit braucht

Es gibt aber auch Antworten wie von dieser Nutzerin: „Ich bin selbst Gewaltopfer, und ,Zeit Verbrechen‘ hat mir unglaublich bei der Verarbeitung geholfen. Ich habe nun ein besseres Verständnis für die Justiz, die Geschichten anderer Opfer und Täter:innen und letztlich auch für mich.“

Und: „Ich habe durch Zufall meine Geschichte bei einem Podcast gefunden. Diese Geschichte war aber so verfälscht, dass ich lange nicht sicher war, ob es meine war“, berichtete eine vierte Nutzerin. „Mich hat’s sehr entlastet, und ich hab‘ mich nicht mehr so alleine gefühlt, und ich war mir ziemlich sicher, dass niemand meine Geschichte so wiedererkennt …“

Kapitel 5.

Ein ehrenamtlicher Opferhelfer des WEISSEN RINGS aus Hessen sagt, er habe „ausnahmslos schlechte Erfahrungen“ gemacht, wenn Medien Kriminalfälle aufgegriffen hätten: Die Opfer würden nicht einbezogen und häufig nicht einmal gefragt. Das ist natürlich eine Einzelaussage. Nicht repräsentativ sind auch die wenigen Rückmeldungen, die der WEISSE RING von den Redaktionen regionaler Tageszeitungen erhalten hat, die regelmäßig True Crime anbieten. Auf die Frage, ob sie vor True-Crime-Veröffentlichungen mit den Betroffenen in Kontakt treten, meldeten sich nur sechs Redaktionen zurück. Vier von ihnen sprechen nicht mit den Betroffenen, eine gelegentlich. Nur eine gab an, regelmäßig Kontakt aufzunehmen.

Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass ein Teil der Redaktionen für True-Crime-Inhalte tatsächlich auf Archivmaterial zugreift. In Podcasts interviewen sich oft Journalisten gegenseitig, Recherche außerhalb der Redaktion ist dafür nicht notwendig. True Crime ist für Medienhäuser nicht nur attraktiv, weil es sich gut verkaufen lässt. Es lässt sich auch kostengünstig produzieren.

#TrueCrimeReport: Medienanwalt Schertz: „Die Opferrechte bleiben auf der Strecke“

Es geht aber auch anders. Für Daniel Müller, den Chefredakteur des Magazins „Zeit Verbrechen“, gibt es „nichts Schwereres und Anstrengenderes als die Kriminalreportage. Niemand will mit dir reden. Und wer mit dir spricht, will dich vereinnahmen. Man darf nicht alles glauben.“ Natürlich gehe es auch bei „Zeit Verbrechen“ „um die Story“, so Müller. „Aber nicht um jeden Preis.“

Was also darf True Crime, was nicht? Den Rahmen gibt zunächst das Recht vor, allen voran das allgemeine Persönlichkeitsrecht von Opfern und Täter, dem wiederum das Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit entgegenstehen kann. Der Pressekodex, eine freiwillige Selbstverpflichtung, untersagt Journalisten zudem eine „unangemessen sensationelle Darstellung“.

Tanjev Schulz, Professor am Journalistischen Seminar der Gutenberg-Universität Mainz. (Foto: JS Mainz)

Professor Dr. Tanjev Schultz ist Medienethiker am Journalistischen Seminar der Universität Mainz und selbst ein preisgekrönter Journalist. Er hat den Verdacht, dass im True-Crime-Bereich „ein bisschen was aus dem Lot geraten ist“. In Anlehnung an den Pressekodex müssten sich Journalisten vor jeder True-Crime-Berichterstattung neu die Frage stellen, was der Anlass sei, einen Fall aus der Vergangenheit erneut zu erzählen. „Was ist das öffentliche Interesse daran?“, fragt Schultz. „Ein Fahndungsinteresse vielleicht? Wenn der Fall aber nur des Erzählens wegen neu ausgebreitet wird, nur zu Unterhaltungszwecken, dann ist das ein Problem.“ Schultz fragt: „True Crime boomt – welchen gesellschaftlichen Bedarf haben wir daran, den es vor 30 Jahren noch nicht gab?“ Am Ende, so vermutet Schultz, gehe es vor allem um ein Geschäftsmodell.

#TrueCrimeReport: Nahlah Saimeh erklärt, warum True Crime Menschen fasziniert

Eine Lokalzeitung im deutschen Norden berichtet auf einer ganzen Seite über den Mord an der elfjährigen Nelly. Der Reporter erzählt den Fall chronologisch, er beschreibt den weißen Sarg und das Lieblingslied des Kindes, das in der Kirche gespielt wurde. Zehn Fotos zeigen die damaligen Schlagzeilen der Zeitung. Die Berichterstattung endet mit dem Urteil gegen den Mörder im Jahr 1999.

Den Anlass für die Berichterstattung verrät die Zeitung in der Überschrift: „25 Jahre nach dem Mord an ,Nelly‘“. Ein Jahrestag.

Wie Journalistinnen und Journalisten arbeiten sollten

Drei Forderungen an True-Crime-Journalistinnen und -Journalisten lassen sich aus Presserecht, Pressekodex und den Überlegungen von Tanjev Schultz ableiten:

- Prüfe, ob es tatsächlich ein öffentliches Interesse gibt, den Fall erneut in die Öffentlichkeit zu bringen!

- Setze dich ernsthaft mit dem Thema auseinander, schlachte es nicht aus, betreibe keinen Sensationsjournalismus!

- Binde die Betroffenen sensibel mit ein!

Der WEISSE RING hat nicht nur Lokalzeitungen angeschrieben. Er hat auch erfolgreiche überregionale True-Crime-Macherinnen und -Macher gefragt, wie sie bei der Berichterstattung vorgehen und ob sie Opferfamilien mit einbinden. Fünf von ihnen füllten den ausführlichen Fragebogen aus. Die Antworten zum Umgang mit Betroffenen fallen unterschiedlich aus: „Stern Crime“ zum Beispiel kontaktiert sie „meistens“, „Verbrechen von nebenan“ „in einzelnen Fällen“. Die YouTuberin Kati Winter schreibt: „Nein! Ich möchte die Privatsphäre der Opfer und deren Angehöriger wahren und ihnen durch meine Fragen keinen weiteren Schmerz zufügen. […] Ich bin mir der Macht meiner Reichweite sehr bewusst und lege Wert auf eine verantwortungs- und respektvolle Darstellung. […] Daher werden meine Kommentare streng moderiert, um Retraumatisierung, Beleidigungen der Opfer-Familien o.Ä. zu vermeiden, da ich mir bewusst bin, dass gerade bei deutschen Fällen Angehörige jederzeit meine Videos sehen könnten.“

#TrueCrimeReport: Wie halten es True-Crime-Macher mit den Opfern?

Klar ist, dass bereits die Ansprache von Betroffenen Verletzungen auslösen kann. Das gilt für True Crime, das gilt für aktuelle Kriminalitätsberichterstattung, das gilt für die Redaktion des WEISSEN RINGS, wenn sie in ihren Publikationen Opferperspektiven beleuchten möchte.

Daniel Müller von „Zeit Verbrechen“ sagt: „Für mich fängt der korrekte Umgang mit Betroffenen bei der Ansprache an. Ich finde, als Kriminalreporter sollte man nie aus der kalten Hand beim Opfer anrufen oder – noch schlimmer – überraschend vor der Tür stehen und sagen: Sie sind doch die, deren Mann umgebracht wurde, wollen wir nicht mal darüber reden?“ Er empfiehlt „das gute alte Briefeschreiben“.

Kapitel 6.

Im Keller-Café im Flensburg listet Claudia Gerds auf, welche drei Forderungen sie aus ihrer Erfahrung mit dem True-Crime-Podcast ableitet:

- Reporter sollten solche Gespräche mit Betroffenen persönlich führen, nicht per Video oder Telefon.

- Reporter sollten Betroffenen im Vorfeld die möglichen Fragen zuschicken, damit sie sich auf das Gespräch vorbereiten können.

- Wenn Betroffene das Gefühl haben, dass sie das Gespräch lieber doch nicht führen möchten, dürfen sie es jederzeit absagen. Reporter müssen das akzeptieren, egal wie kurzfristig die Absage erfolgt.

Eine Frage noch, Frau Gerds: Hören, schauen, lesen Sie selbst True Crime? Claudia Gerds lacht. „Nur!“, sagt sie. „Ich schaue Dokumentation auf Netflix, ich lese Bücher, ich mag Krimis und Thriller. Ich kann nicht verstehen, warum Menschen anderen Menschen so viel Leid antun.“

Ähnliche Beiträge

„Ich bin nicht dafür da, dass andere an meinem Unglück Geld verdienen“

Der ungelöste Mord an ihrer Tochter Frauke beschäftigt Ingrid Liebs seit dem Jahr 2006. All die Jahre über war sie in verschiedenen Medien und True-Crime-Formaten präsent. Das hat sich geändert.

„Zeit Verbrechen“: Unterwegs in dunklen Ecken

Was fasziniert Daniel Müller, Chefredakteur des True-Crime-Magazins „Zeit Verbrechen“, an Verbrechen? Darf True Crime unterhaltend sein? Ein Interview in Hamburg.

Die sieben wichtigsten Erkenntnisse aus unserer Recherche

Monatelang hat die Redaktion des WEISSEN RINGS zu True Crime recherchiert – und so erstmals ein detailliertes Lagebild erstellt.

Teile diesen Beitrag per: