Rote Schuhe stehen als Protestaktion gegen Femizide auf einem Platz. Foto: Marius Burgelman/Belga/dpa

Datum: 13.03.2025

Warum Femizide in Italien ein eigener Straftatbestand werden

In Italien sollen Femizide zukünftig als eigener Straftatbestand im Gesetzbuch verankert werden. Zudem soll als Standardstrafmaß "lebenslänglich" gelten. Ein Vorbild für Deutschland?

Mailand/Mainz – Ein Vorbild für Deutschland? In Italien sollen Femizide – also Tötungen von Frauen aufgrund ihres Geschlechts – zukünftig als eigener Straftatbestand im Gesetzbuch verankert werden. Zudem soll als Standardstrafmaß „lebenslänglich“ gelten. Einen entsprechenden Gesetzesentwurf hat die italienische Regierung unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zum internationalen Weltfrauentag am 8. März vorgelegt.

Der Entwurf erkenne „die Asymmetrie der Macht zwischen Männern und Frauen“ an, sagte die italienische Familienministerin Eugenia Roccella nach einer Kabinettssitzung. Aktuell werden Femizide in Italien als eine Form von Mord geahndet. Erschwerende Umstände bei der Bemessung der Strafe werden bei einem Mord an einer Frau nur dann anerkannt, wenn der Mörder mit dem Opfer verheiratet oder verwandt war. Das italienische Innenministerium zählte 113 Femzide im Jahr 2024, 61 davon wurden durch aktuelle oder frühere Partner begangen.

Opferorganisationen fordern mehr Prävention

Die Verabschiedung im Parlament gilt als sicher, denn nicht nur die Regierungs-, sondern auch die Oppositionsparteien unterstützen das Vorhaben. In dem Entwurf heißt es weiter: „Wer den Tod einer Frau verursacht, wenn die Tat als Akt der Diskriminierung oder des Hasses gegen die geschädigte Person als Frau oder um ihr die Ausübung ihrer Rechte oder ihrer Freiheit zu verwehren, verübt wird, wird mit lebenslanger Haft bestraft.“

Opferorganisationen beklagen allerdings, dass die Rechtsaußen-Regierung von Meloni lediglich auf Abschreckung durch Strafe setze und keine präventiven Maßnahmen ergreife. Sie fordern zum Beispiel mehr Aufklärung in Schulen.

Neben der Strafverschärfung bei Femiziden sollen zukünftig auch Fälle von Misshandlung, Stalking, sexueller Gewalt und „Rachepornografie“ zukünftig härter bestraft werden. Als Racheporno bezeichnet man intime Videos oder Bilder einer anderen Person, die im Rahmen eines Racheaktes, beispielsweise nach einer Trennung, im Netz veröffentlicht werden.

Laute Proteste nach Femiziden

Im November 2023 erschütterte der Fall der Studentin Giulia Cecchettin (Bericht auf tagesschau.de) Italien. Die 22-Jährige wurde von ihrem Ex-Freund und Kommilitonen Filippo T. ermordet, weil sie ihn verlassen hatte. T. hatte das Delikt akribisch geplant – ganz so wie sechs Monate zuvor Alessandro I. Der 31-jährige Barkeeper tötete seine schwangere Freundin mit zahlreichen Messerstichen, nachdem er sich in den Monaten zuvor im Internet ausführlich über Giftmorde informiert hatte. Beide Täter erhielten auf Grundlage der schon geltenden Normen eine lebenslange Freiheitsstrafe.

In Deutschland sind Femizide bisher kein eigener Straftatbestand, sie werden als Mord oder Totschlag angeklagt. Im Jahr 2023 wurden hierzulande 155 Frauen Opfer von Partnerschaftsgewalt mit tödlichem Ausgang – demgegenüber stehen 24 männliche Opfer.

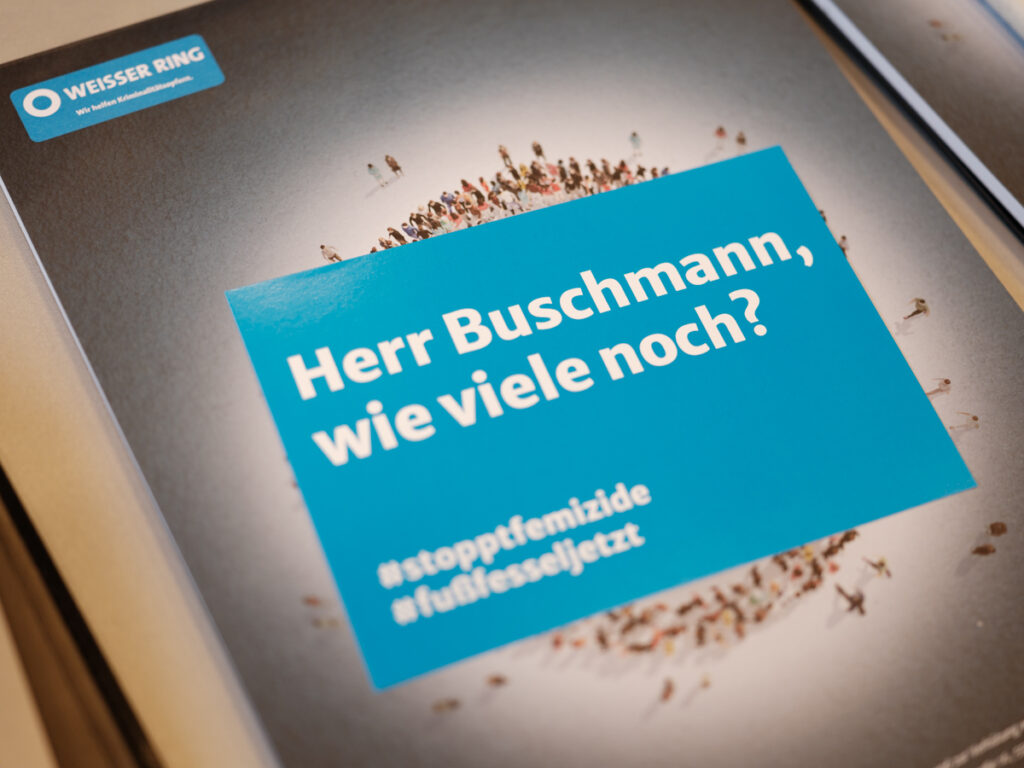

Seit Jahren stagnieren die Zahlen auf hohem Niveau. Der WEISSE RING setzt sich deshalb für die Einführung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung nach dem spanischen Modell ein.

Der wesentliche Unterschied zum bisherigen Einsatz der Elektronischen Aufenthaltsüberwachung besteht darin, dass keine vordefinierten, festen Verbotszonen überwacht werden, sondern sich das zu schützende Opfer in Bewegung befindet. Damit werden Frauen auch außerhalb ihrer Wohnung vor Zufallsbegegnungen mit dem Täter im Alltag gewarnt.

Das spanische Erfolgsmodell rettete Hunderte Leben

In Spanien ist die Zahl getöteter Frauen seit der Fußfessel-Einführung um 25 Prozent zurückgegangen, statistisch könnten in Deutschland demnach jedes Jahr etwa 40 Frauen durch die Fußfessel gerettet werden. Die Technologie ist auch in der Bundesrepublik vorhanden, ausgereift und einsatzbereit.

Zu Jahresbeginn stimmte der Bundesrat einer hessischen Initiative zum besseren Schutz vor häuslicher Gewalt zu. Dazu soll unter anderem das spanische Modell der elektronischen Fußfessel bundesweit im Gewaltschutzgesetz verankert werden. Einen Zeitrahmen gibt es dafür bisher jedoch nicht. Auf Länderebene setzen bereits Sachsen und Hessen das spanische Modell ein, Abgeordnete im Saarland haben einen entsprechenden Antrag gestellt.

In einem exklusiven Interview mit der Redaktion des WEISSEN RINGS erklärte die Staatsanwältin Teresa Peramato den Erfolg des spanischen Modells für den Opferschutz, die abschreckende Wirkung und das Sicherheitsgefühl der teilnehmenden Frauen.