„Die Entscheidung aus dem Haushaltsausschuss macht mich fassungslos“, sagt Bianca Biwer, Bundesgeschäftsführerin des WEISSEN RINGS. Foto: Dirk Beichert

Datum: 18.11.2025

Fonds Sexueller Missbrauch: Entscheidung des Haushaltsausschusses „macht fassungslos“

Es bleibt beim rückwirkenden Antragsstopp für den Fonds Sexueller Missbrauch. Viele Betroffene bleiben dadurch ohne niedrigschwellige Hilfe. Zahlreiche Organisationen, darunter der WEISSE RING, fordern eine schnelle Rettung des Fonds.

Die Entscheidung im Haushaltsausschuss des Bundestags, keine weiteren Mittel für eine Übergangslösung für den Fonds Sexueller Missbrauch (FSM) bereitzustellen, hat massive Kritik ausgelöst. Rund 30 Organisationen – darunter der WEISSE RING – haben zudem in einem Offenen Brief gefordert, den Fonds zu retten. „Der FSM stellt häufig die einzige Möglichkeit für von sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend Betroffene dar, eine Form der staatlichen Anerkennung und Unterstützung zu erhalten“, heißt es in dem Schreiben, das an die Fraktionsvorsitzenden von Union und SPD im Bundestag, Jens Spahn und Matthias Miersch, sowie an die Unabhängige Missbrauchsbeauftragte Kerstin Claus gerichtet ist. Gefordert wird eine Lösung, „mit der die Aussagen des Koalitionsvertrages eingehalten und die Weiterführung des Fonds 2026 gewährleistet werden kann“.

Zu den weiteren Unterzeichnern gehören unter anderem der Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe – Frauen gegen Gewalt, der Kinderschutzbund, der Caritasverband, die Diakonie, die Bundeskoordinierung Spezialisierter Fachberatung gegen sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend und die Deutsche Sportjugend.

„Jeder Tag ohne Unterstützung verschlimmert ihr Leiden.“

Bianca Biwer

„Die Entscheidung aus dem Haushaltsausschuss macht mich fassungslos“, sagt Bianca Biwer, Bundesgeschäftsführerin des WEISSEN RINGS. Offenbar fehle bislang der politische Wille, genug Geld für alle Betroffenen in die Hand zu nehmen, ihnen endlich Sicherheit zu geben und damit Verantwortung zu übernehmen. „Opfer von sexualisierter Gewalt sind besonders vulnerabel. Sie kämpfen oft ihr Leben lang mit den Folgen des Missbrauchs. Erschwerend kommt nun die massive Enttäuschung hinzu, wieder im Stich gelassen worden zu sein. Sie brauchen dringend niedrigschwellige Hilfen. Jeder Tag ohne Unterstützung verschlimmert ihr Leiden“, so Biwer. „Seit vielen Monaten ist die Zukunft des Fonds Sexueller Missbrauch ungewiss. Es wäre genug Zeit gewesen, zumindest eine gute Übergangslösung zu schaffen.“ Der Bundestag dürfe die Betroffenen jetzt nicht länger vertrösten, sondern müsse schnell für adäquaten Ersatz sorgen.

Kerstin Claus, Unabhängige Bundesbeauftragte gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen (UBSKM), erklärte: „Dass es nicht gelungen ist, den Fonds für das Haushaltsjahr 2026 finanziell abzusichern, ist für Betroffene ein Desaster. Der Staat verweigert damit Hilfe und Unterstützung genau dort, wo er am meisten versagt hat: beim Schutz der Kinder und Jugendlichen.“

Der Fonds ist Teil des Ergänzenden Hilfesystems (EHS), kann Folgen des Missbrauchs lindern und einspringen, wenn notwendige Leistungen nicht durch Kranken- und Pflegekassen oder das soziale Entschädigungsrecht abgedeckt werden – was oft der Fall ist. Bislang haben etwa 36.000 Betroffene einen Antrag gestellt, ausgezahlt wurden 165,2 Millionen Euro. Im Sommer war der Fonds rückwirkend zum 19. März eingestellt worden, weil die Mittel im Bundeshaushalt nicht reichten. Dass der FSM aufgrund haushaltsrechtlicher Bedenken des Bundesrechnungshofs neu aufgestellt werden müsse, ist schon länger klar. Den Fonds vorübergehend weiterzuführen, wäre aufgrund der seit 2025 geltenden „Billigkeitsrichtlinie“ aber offenbar möglich gewesen.

Die Unabhängige Kommission des Bundes zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs schloss sich der Kritik am Haushaltsausschuss an: „Den Abgeordneten des Bundestages ist es nicht gelungen, Mittel zur Verfügung zu stellen, um den Fonds Sexueller Missbrauch weiterzuführen, obwohl die Bundesregierung dies in ihrem Koalitionsvertrag als Ziel genannt hatte.“ Viele Betroffene stünden nun ohne die Hilfe da, auf die sie gezählt hätten. Ähnlich äußerte sich der Betroffenenrat bei der UBSKM: „Tausende Betroffene werden mit fatalen Folgen im Stich gelassen, trotz anders lautender politischer Bekenntnisse auch in Gesprächen mit dem Betroffenenrat.“

Auf Anfrage des WEISSER RING Magazins wies eine Sprecherin des zuständigen Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend die Kritik zurück. Sie verwies auf den Ende Juni beschlossenen Regierungsentwurf für den Haushalt 2025. Darin seien 53,2 Millionen Euro für die Abwicklung des Ergänzenden Hilfesystems vorgesehen; für die Jahre 2026 bis 2028 stünden weitere 115,9 Millionen Euro bereit. Der Haushaltsausschuss habe das Ministerium aufgefordert, ein Konzept für die rechtssichere Fortsetzung des Hilfesystems vorzulegen. „Derzeit erarbeiten wir – auch auf der Grundlage des durch die Unabhängige Bundesbeauftragte Kerstin Claus in Auftrag gegebene Gutachten, das im Oktober veröffentlicht wurde – ein entsprechendes Konzept.“ Ziel sei ein „tragfähiges, haushaltsrechtskonformes und betroffenengerechtes Nachfolgemodell“.

Niedrigschwellige Hilfe ist notwendig

Am heutigen Dienstag bezog Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) in der Bundespressekonferenz Stellung. Während eines gemeinsamen Termins mit Kerstin Claus anlässlich des Europäischen Tages gegen sexuellen Missbrauch von Kindern sagte sie, die Suche nach einem rechtssicheren neuen Modell laufe. Es brauche eine gesetzliche Lösung, die sie im Januar vorlegen wolle. Gesetzgebungsverfahren dauern in der Regel lange. Wichtig werde sein, Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) und die Abgeordneten zu überzeugen. „Die Schlacht ist noch nicht geschlagen“, sagte Prien und deutete an, dass es Probleme geben dürfte. Es gebe Widerstände gegen ein Modell außerhalb der sonstigen sozialen Entschädigung, die im neuen SGB XIV verankert ist.

Kerstin Claus betonte: Ja, im Haushalt sei für den Fonds zwar Geld für dieses und die nächsten beiden Jahre eingeplant – allerdings nur für bereits gestellte und bewilligte Anträge. Am Antragsstopp habe sich nichts geändert. Dabei erlaube die Billigkeitsrichtlinie eine Übergangslösung und somit Neuanträge. Es wäre möglich gewesen, etwa 35 Millionen Euro in die Hand zu nehmen und, so Claus, „ein klares Signal an Betroffene zu senden, dass sie auf die Zusage im Koalitionsvertrag vertrauen können“.

Die Missbrauchsbeauftragte mahnte, der niedrigschwellige Fonds sei notwendig, auch weil die Hürden beim SGB XIV nicht gesenkt worden seien. Sexualisierte Gewalt werde oft hinter verschlossenen Türen begangen, der Nachweis sei schwierig, und viele Betroffene könnten erst viele Jahre später darüber sprechen. Der Fonds habe ihnen „individuelle, maßgeschneiderte Hilfe“ und Selbstwirksamkeit ermöglicht, zum Beispiel Umzüge weg vom Tatort, Therapien oder Aus- und Fortbildungen, manchen sogar einen „kompletten Neuanfang“.

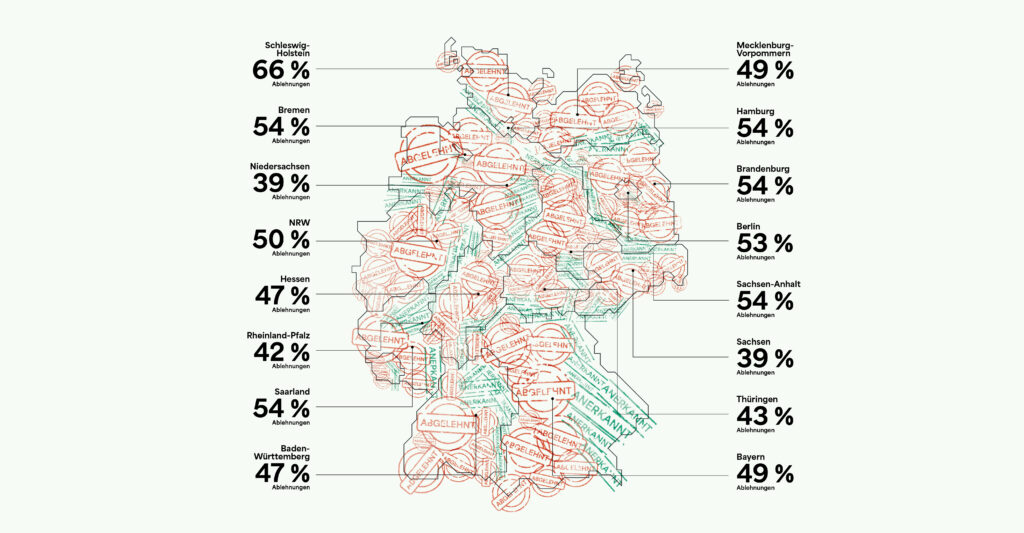

Claus forderte, dass sich neben dem Bund künftig nicht nur drei, sondern alle Bundesländer am Fonds beteiligen sollten, ebenso wie die Bereiche, in denen Missbrauch stattfinde: „Es braucht einen gesamtgesellschaftlichen Schulterschluss.“