Fast eine halbe Stunde lang schildert Mathias minutiös den Ablauf des 11. September. Seine Notizen braucht er dafür nicht einmal. Er erzählt, wie er ins Zimmer der Tochter ging, um zu schauen, ob sie vielleicht doch zurück ins Bett gegangen und wieder eingeschlafen ist. Wie er den Schulweg abfuhr, „ganz langsam und mit offenen Fenstern“. Wie er mit der Schulsekretärin die Klassenzimmer und die Sporthalle absuchte. Wie der Schulrektor und er ganz diskret die beste Freundin der Tochter befragten. Wie er sich selbst fragte, ob er gleich die Polizei verständigen soll oder ob er noch eine halbe Stunde warten soll. Wie er sich die Frage selbst beantwortete: Nein, du fährst sofort zur Polizei. Wie er vorher doch noch einmal nach Hause fuhr, um nachzuschauen, ob seine Tochter in der Zwischenzeit vielleicht zurückgekehrt ist.

Und dann bin ich zur Polizei: Guten Tag, meine zehnjährige Tochter ist vermisst. Da habe ich schon gemerkt, irgendwas passiert hier. Leute stehen auf, es entsteht eine merkwürdige Unruhe. Und ich denke noch so für mich: Toll, die nehmen das total ernst! Zu dem Zeitpunkt wusste ich ja noch nicht, dass es Parallelmeldungen gab, dass die Polizei den aus der Haft entlassenen Sexualstraftäter bereits auf dem Schirm hatte und dass es sogar eine Anruferin gab, die die Entführung beobachtet hatte.

Hatten Sie keine Angst zu diesem Zeitpunkt?

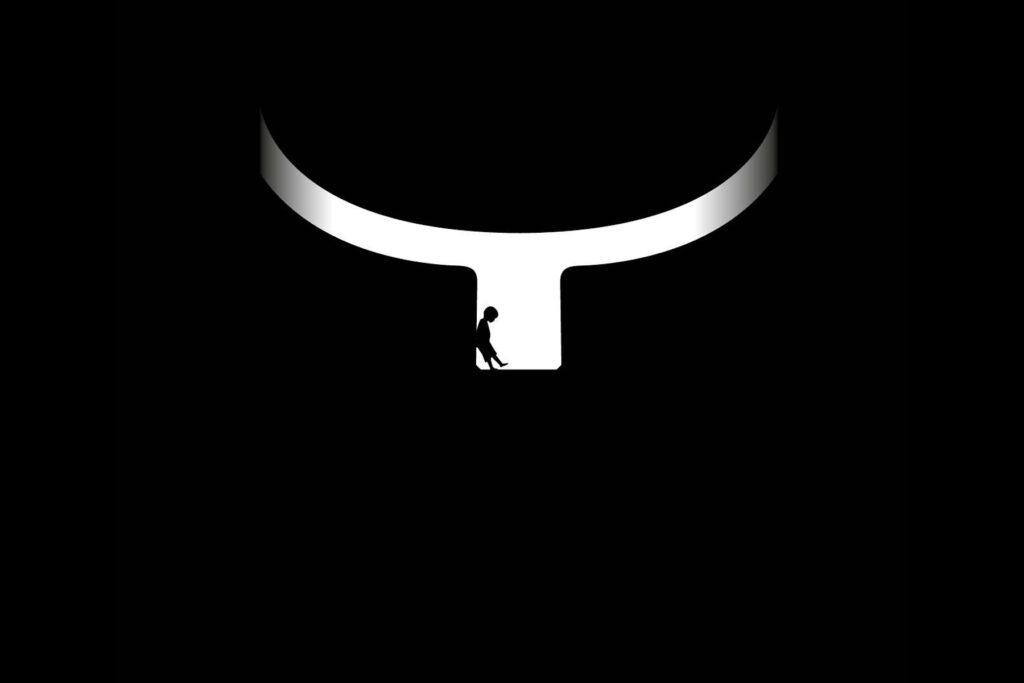

Ich fuhr dann zurück nach Hause, und auf dem Weg dorthin rief mich die Polizei an und sagte, ich müsse wiederkommen, die Kollegen aus Neustadt seien jetzt da. Da dachte ich: Das ist die Kripo. Und als ich so durch Edenkoben fuhr, drängte sich mir der Gedanke auf: Meine Tochter könnte tot sein! Angst griff nach mir, Angst und Ohnmacht. Das war für mich der schlimmste Moment. Der hat dann sogenannte Intrusionen bei mir ausgelöst: flashbackartige Bilder mit dem gleichen Gefühl, das ich in der Angstsituation hatte. Das haben zum Beispiel Soldaten, die aus Kriegsgebieten kommen. Das konnte ich später in der Traumatherapie aufarbeiten. Heute habe ich die Intrusionen nicht mehr.

Hatten Sie in dieser Situation der Ungewissheit Unterstützung?

Wir haben maximale Hilfe und Empathie erfahren in diesen dunklen Stunden. Die Polizei war wirklich super. Da herrschte ein extremer Stresspegel auf den Polizeiwachen. Und trotzdem war man immer bemüht, mit uns bestmöglich umzugehen.

Mathias rekapituliert weiter das Geschehen des 11. September 2023. Bis zu dem Zeitpunkt, als seine Frau und er bei der Polizei in Landau endlich ihre Tochter wieder- sahen: eingehüllt in einen weißen Kunststoffanzug, wegen der Spurensicherung.

„Der Satz ‚Das Mädchen hat jetzt einen Schaden fürs Leben‘, den wir gerade in den ersten Tagen nach der Entführung so oft gehört haben, der ist nicht zwangsläufig richtig. “

Wer hat Ihnen mitgeteilt, was Ihrer Tochter angetan wurde?

Letztlich hat es uns unsere Tochter selbst gesagt. Ich habe sie gefragt: Mensch, was ist dir denn passiert? Und dann erzählte sie: Da war ein Mann, der habe sie gewaltsam gepackt und in sein Auto gestoßen. Sie habe versucht, sich zur Wehr zu setzen, sie habe geschrien, aber es habe sie keiner gehört. Sie sagte, sie habe Angst gehabt und ihrem Entführer Fragen gestellt, um ein Gefühl von Kontrolle zu haben. Der Entführer habe sie beruhigt. Der Mann sei mit ihr an einen unbekannten Ort gefahren und habe sie gezwungen, ein Handtuch über ihrem Gesicht zu tragen. Und dann hat sie das umschrieben mit „und dann passiert das, was bei so einer Entführung nun mal passiert“. Da war uns klar, sie umschreibt den sexuellen Missbrauch jetzt mit diesen Worten. Ich musste dann erst mal eine rauchen gehen. Als später die Zeugenvernehmung von unserer Tochter stattfinden sollte, haben wir ihr gesagt: Auch wenn es schwer ist, wäre es gut, wenn du das alles sehr konkret benennst. Sie hat dann laut Polizei eine super Zeugenaussage gemacht.

Waren Sie dabei?

Ja, am Anfang. Als es dann in Richtung Missbrauch ging, habe ich angeboten, dass wir als Eltern rausgehen. Dem hat sie direkt zugestimmt, damit sie freier reden kann. Sie hat dann auch wohl sehr detailliert geschildert, was passiert ist. Wobei das, was passiert ist, weniger das ist, was man sich jetzt vielleicht vorstellt.

An dieser Stelle stockt Mathias. Etwas umständlich versucht er zu erklären, dass Missbrauch nicht immer gleich Missbrauch ist. Er bemüht sich zu sagen, was geschehen ist, ohne aussprechen zu müssen, was geschehen ist. Was er eigentlich sagen möchte ist: was nicht geschehen ist.

„Wir haben maximale Hilfe und Empathie erfahren in diesen dunklen Stunden. Da herrschte ein extremer Stresspegel auf den Polizeiwachen. Und trotzdem war man immer bemüht, mit uns bestmöglich umzugehen.“

Nach Straftaten wird zum Schutz der Betroffenen häufig darauf verzichtet, das Geschehene konkret zu benennen. Ganz besonders, wenn die Betroffenen Kinder oder Jugendliche sind. In Ihrem Fall habe ich aber das Gefühl, dass Sie gern mehr sagen würden – auch zum Schutz der Betroffenen. Stimmt das?

Hier in Edenkoben weiß jeder, dass wir die betroffene Familie sind. Also alle in unserem sozialen Umfeld, jeder Lehrer, jeder Mitschüler. Viele gehen nach der Medienberichterstattung automatisch von den schlimmsten Horror-Szenarien aus. Ich habe das Gefühl, dass ich einer Stigmatisierung ein wenig entgegenwirken kann, wenn ich sage: Ich will nichts schönreden, das war ein sexueller Missbrauch, das ist eine schwere Straftat. Aber es war vielleicht auch nicht das, was ihr jetzt im Kopf habt.