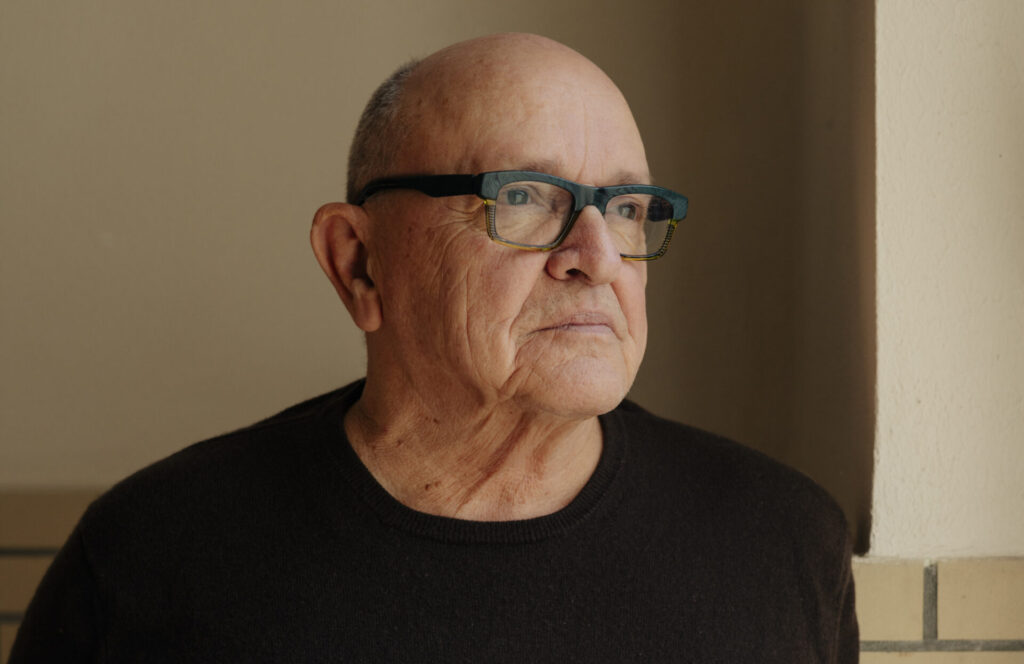

„Ich kann Betroffene nur ermutigen: Melden Sie sich bei der Außenstelle Magdeburg, wenn Sie Hilfe brauchen. Der WEISSE RING ist an ihrer Seite.“

Datum: 01.10.2025

Deutsches Rotes Kreuz übergibt Spendengeld an WEISSEN RING

Mit einer symbolischen Übergabe von rund 156.000 Euro an den WEISSEN RING Sachsen-Anhalt schließt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Sachsen-Anhalt offiziell die landesweite Spendenaktion für die Opfer des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt ab.

Die Spendenübergabe fand am 1. Oktober 2025 in der Landesgeschäftsstelle des DRK Sachsen-Anhalt in Magdeburg statt. Dr. Carlhans Uhle, Landesgeschäftsführer des DRK Sachsen-Anhalt, übergab dabei symbolisch die Spendengelder an Kerstin Godenrath, Landesvorsitzende des WEISSEN RINGS in Sachsen-Anhalt.

„Für uns beim DRK war es Ausdruck unserer Haltung, in einer solchen Ausnahmesituation wie dem Anschlag sofort zu handeln – schnell, pragmatisch und dort, wo die Not am größten war. Das gilt nicht nur für den Einsatz unserer Rettungskräfte am Abend des Anschlags, sondern auch für die Verantwortung, die wir bei der Verwaltung und zügigen Auszahlung der Spendengelder an die direkt Betroffenen übernommen haben“, so Dr. Carlhans Uhle.

Nach der Bearbeitung aller eingegangenen Anträge und der Auszahlung der Spendengelder an die Betroffenen übergab das DRK Sachsen-Anhalt nun den verbleibenden Betrag in Höhe von etwa 156.000 Euro an den WEISSEN RING.

„Mit der heutigen Übergabe der verbleibenden Mittel an den WEISSEN RING setzen wir ein bewusstes Zeichen: Hilfe hört nicht mit dem letzten Spendeneingang auf. Nachhaltige Hilfe braucht einen langen Atem – und verlässliche Partner, die diesen Weg konsequent weitergehen“, ergänzt Dr. Uhle.

Die Spendengelder dienen der Kostendeckung bereits angefallener und vorfinanzierter Hilfsleistungen im Rahmen der Arbeit des WEISSEN RINGS.

Kerstin Godenrath, Landesvorsitzende des WEISSEN RINGS Sachsen-Anhalt, dankte dem DRK und unterstrich, wie wichtig die Unterstützung durch Spenden ist. „Für die Betroffenen des grausamen Anschlags konnte der WEISSE RING bislang eine Gesamtsumme an Opferhilfen in Höhe von mehr als 480.000 EUR leisten“, sagt Godenrath. Dazu zählen Soforthilfen und Beratungsschecks für anwaltliche oder psychotraumatologische Erstberatung. Außerdem hat der Verein tatbedingte Bedarfe wie erhöhte Fahrtkosten, Mehrausgaben für die Ausstattung bei Reha- und Krankenhausaufenthalten sowie Mehrausgaben zur Überbrückung bei Einkommensausfall unterstützt. „Wichtig ist hier zu sagen, dass wir über keinen starren Leistungskatalog verfügen, sondern bedarfsgerechte Hilfen im Einzelfall prüfen und so auf die individuellen Bedürfnisse der Betroffenen eingehen können“, erklärte die Landesvorsitzende und betonte: „Das alles ist nur möglich, weil so viele Menschen bereit sind, unsere Arbeit für die Opfer finanziell zu unterstützen.“

Der WEISSE RING hat bislang 475 Opfer betreut. Dazu zählen auch anonyme Fälle, die den Verein über das Opfer-Telefon erreichten. „Viele Betroffene werden auch heute noch von uns betreut. Es gibt beispielsweise Menschen, die noch krankgeschrieben sind oder denen noch Operationen bevorstehen. Auch rund um den Prozessbeginn gegen den mutmaßlichen Täter und zum Jahrestag erwarten wir großen Zulauf. Und ich kann Betroffene nur ermutigen: Melden Sie sich bei der Außenstelle Magdeburg, wenn Sie Hilfe brauchen. Der WEISSE RING ist an ihrer Seite“, sagt Kerstin Godenrath.

Die Kontaktdaten der Außenstelle Magdeburg: Telefon 0175/6528447, E-Mail: magdeburg@mail.weisser-ring.de

Wer die Arbeit des WEISSEN RINGS unterstützen möchte, kann hier spenden: https://spenden.weisser-ring.de/

Hintergrund

Nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt am 20. Dezember 2024 wurde ein Spendenkonto zur Unterstützung für Betroffene und Angehörige unter Federführung des DRK Sachsen-Anhalt eingerichtet. Die Spendenaktion wurde direkt nach dem Anschlag ins Leben gerufen. Die Initiative dazu kam von der Landesregierung Sachsen-Anhalt.

Auf dem Spendenkonto gingen bis zum Ende der Spendenaktion am 31. Mai 2025 in insgesamt gut 14.400 Einzelspenden mehr als 1,5 Millionen Euro ein. Neben zahlreichen Einzelpersonen beteiligten sich Unternehmen, Vereine und zivilgesellschaftliche Initiativen aus ganz Deutschland. Die eingegangenen Mittel wurden unmittelbar den direkt Betroffenen sowie deren Angehörigen ausgezahlt.

Das gespendete Geld wurde nach einem transparenten Verfahren in enger Abstimmung mit der Landeshauptstadt Magdeburg verteilt. Insgesamt 1068 Auszahlungen an Betroffene wurden vorgenommen.

Der exakte Betrag der Spendensumme an den WEISSEN RING beträgt 156.406,25 Euro.