Geflüchtet & traumatisiert

Nach der tödlichen Messerattacke eines psychisch kranken Geflüchteten in Aschaffenburg flammt erneut die Debatte über psychische Erkrankungen bei Asylsuchenden auf. Sind traumatisierte Geflüchtete tatsächlich gefährlich? Und wie gut ist ihre Versorgung? Das WEISSER RING Magazin geht diesen Fragen auf den Grund.

Seit ein psychisch kranker Asylbewerber am 22. Januar 2025 in Aschaffenburg zwei Menschen mit einem Messer tötete, gibt es in Deutschland wieder eine öffentliche Diskussion über mögliche Gefahren durch traumatisierte Geflüchtete – so wie auch schon nach der Gewalttat von Würzburg im Jahr 2021.

Sind Menschen mit Fluchterfahrung tatsächlich häufiger psychisch schwer belastet als andere? Macht sie das gefährlicher? Wie steht es um die medizinische Versorgung von Geflüchteten? Das WEISSER RING Magazin hat sich in Studien, Statistiken und bei Experten auf Antwortsuche begeben.

Jung, geflüchtet und psychisch krank

87 Prozent aller geflüchteten Menschen in Deutschland haben potenziell traumatisierende Ereignisse wie Krieg, Verfolgung oder Zwangsrekrutierung erlebt. Das ergab 2019 eine repräsentative Befragung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, des Forschungszentrums des BAMF und des Sozioökonomischen Panels am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Eine Auswertung der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health aus dem Jahr 2020 zeigt: Rund 30 Prozent der Geflüchteten weltweit haben eine posttraumatische Belastungsstörung. Die Untersuchung beruht auf Studien aus 15 Ländern, darunter auch Deutschland.

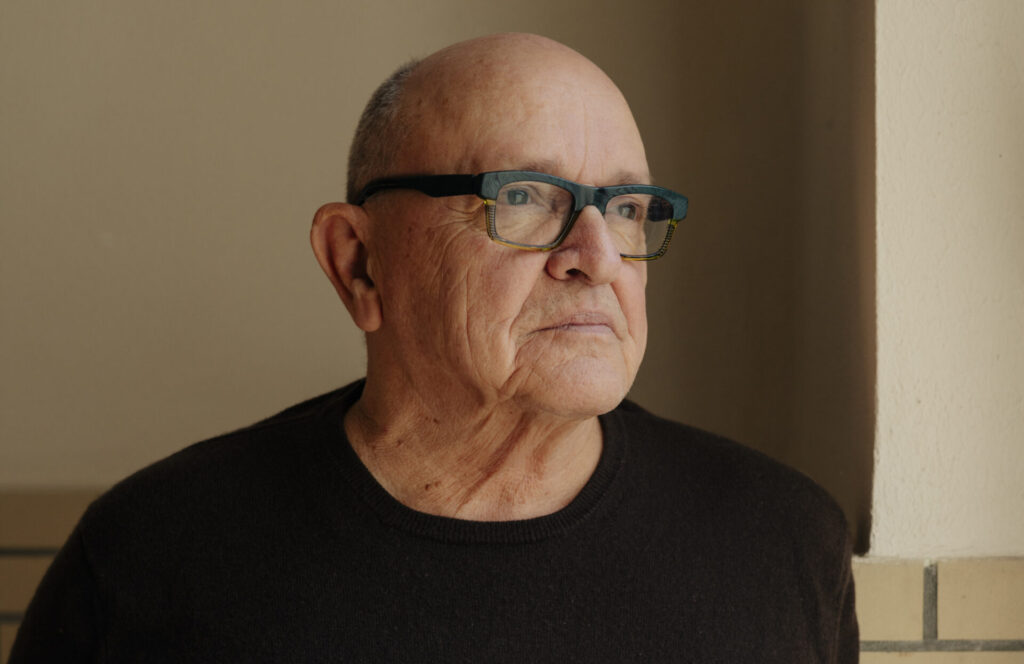

"Es gibt mehr Menschen mit einer psychischen Auffälligkeit unter den Menschen, die kriminell sind, aber unter den psychisch Erkrankten sind nur ganz wenige kriminell.“

Thomas Hillecke

Zum Vergleich: In der deutschen Bevölkerung liegt der Wert bei 1,5 bis zwei Prozent laut dem Robert Koch-Institut. Geflüchtete in Deutschland haben damit ein 15- bis 20-fach höheres Risiko, an einer posttraumatischen Belastungsstörung zu erkranken, als Menschen aus der allgemeinen deutschen Bevölkerung.

Soweit die Zahlen. Aber macht ein höheres Risiko einer Belastungsstörung einen Menschen auch gewaltbereiter?

Thomas Hillecke ist wissenschaftlicher Leiter bei der Behandlungsinitiative Opferschutz (BIOS-BW) e.V. und Professor für klinische Psychologie. Er verweist im Gespräch mit der Redaktion des WEISSEN RINGS auf eine falsche Wahrnehmung: „Es gibt mehr Menschen mit einer psychischen Auffälligkeit unter den Menschen, die kriminell sind – aber unter den psychisch Erkrankten sind nur ganz wenige kriminell.“ Und so sei es auch bei Menschen mit Migrationsgeschichte.

„Gewalttätigkeit hängt nicht von Flucht ab“, stellt Hillecke klar. Er hat im Rahmen seiner Arbeit viel mit Geflüchteten zu tun, die eine psychische Erkrankung aufgrund von traumatisierenden Erlebnissen entwickelt hätten. „Faktoren wie jung und männlich spielen bei der Gewaltbereitschaft eine Rolle“, sagt der Psychologe.

Viele Geflüchtete seien minderjährig und männlich. Dazu kämen Rassismus-Erfahrungen, die viele Geflüchtete erleiden. „Es

besteht dadurch die Gefahr der Ausgrenzung sowie der Verbitterung. Das Realempfinden ist, nirgendwo anzukommen, man ist einsam und sieht keinen Weg des Weiterkommens im Leben“, sagt er. Dies begünstige in seltenen Fällen eine Radikalisierung oder eine psychische Erkrankung. Das mache Geflüchtete aber nicht zu „Gefährdern“. Der Psychologe erklärt, dass sie selbst häufiger Opfer von Gewalt würden als zu Tätern. Ein Umstand, den die Psychologin Anikó Zeisler im Gespräch mit der Redaktion des WEISSEN RINGS ebenso erwähnt. „Studien zeigen anhand der Polizeilichen Kriminalstatistik, dass 99,4 Prozent der in Deutschland lebenden Ausländer*innen nicht wegen Gewaltstraftaten registriert sind“, sagt Zeisler. Sie arbeitet bei der Bundesweiten Arbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer (Baff).

Eine Frage der Prävention

Wenn aber Geflüchtete überdurchschnittlich häufig psychische Belastungen aufweisen – wie steht es dann um ihre medizinische Versorgung? Wäre das nicht Opferschutz, ja Prävention, wenn sie ausreichende Hilfsangebote und Behandlungen bekämen? Ein wichtiger Faktor, der in der Debatte oft übersehen werde, sagt Zeisler.

Studien zeigen, dass eine gut abgestimmte psychiatrische Versorgung Eskalationen bei Fremdgefährdung vorbeugen kann – insbesondere, wenn individuelle Risikofaktoren frühzeitig erkannt und berücksichtigt werden. Geflüchtete sind oft Belastungen ausgesetzt, die ihre seelische Gesundheit langfristig verschlechtern können.

Allein die Lebensumstände in vielen Unterkünften sind prekär. Sieben Doppelstockbetten, dicht an dicht, ein Leben auf wenigen Quadratmetern, kaum Lärmschutz, Privatsphäre und soziale Betreuung, in einer Art Zeltdorf mit insgesamt etwa 7000 Plätzen und Konflikten, Übergriffen gegen Frauen und Nervenzusammenbrüchen: Über das Berliner „Ankunftszentrum Tegel“ gab es schon viele negative Berichte, wobei das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten Kritik zurückwies. Ähnlich wie die verantwortlichen Behörden in anderen Orten. Doch die Missstände und Folgen sind offensichtlich. Forscher der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften nannten etwa die beengten Wohnverhältnisse, über Monate, teils Jahre hinweg, sowie die schwierige Lebenssituation, etwa aufgrund des unsicheren Aufenthalts, als Gründe für eine schlechte psychische Gesundheit und Häufung von Gewaltdelikten in manchen Gemeinschaftsunterkünften.

Vor allem junge Männer flüchten aus ihrem Heimatland vor Krieg und Gewalt nach Deutschland. Hier möchten sie ein neues Leben aufbauen und ihre Familie nachholen. Viele von ihnen werden Opfer von Rassismus. Diese und weitere Faktoren können psychische Erkrankungen fördern.

Durch den jetzigen Versorgungsstand würden Betroffene ständig durch das Raster fallen. Zeisler hat in der Vergangenheit als Psychologin in den zuständigen psychosozialen Zentren (PSZ) gearbeitet. Sie selbst habe häufig Folgendes erlebt: „Wir haben den Notarzt gerufen und die Klienten ins Krankenhaus gebracht – sie wurden gleich wieder entlassen.“

Für die Behandlung mit Medikamenten sind die Zentren auf psychiatrische Krankenhäuser und Fachärzte angewiesen. Da die Kosten aber nur begrenzt über das Asylbewerberleistungsgesetz abgerechnet werden können, haben Geflüchtete oft keinen Zugang zu dieser notwendigen Versorgung.

Ein Fakten-Check zur Versorgung

Um die Versorgung genauer zu verstehen, müssen Gesetze und Zahlen betrachtet werden: Das Asylbewerberleistungsgesetz regelt nach Paragraf 4 und 6, wer Anspruch auf eine psychologische Versorgung hat. „Laut dem Gesetz dürfen in den ersten 36 Monaten nur Notfälle behandelt werden“, sagt Zeisler. Dazu komme noch, dass die Kostenübernahme von Sprachmittlern nicht geregelt sei.

Die psychosozialen Zentren würden versuchen, den Bedarf an Begleitung und Versorgung durch psychotherapeutische Angebote, psychosoziale Beratungen sowie Gruppenangebote zu decken. Die Versorgung bleibe trotz allem unzureichend. Gründe seien das überlastete Gesundheitssystem, die Hürden beim Zugang zur Regelversorgung und das Asylbewerberleistungsgesetz.

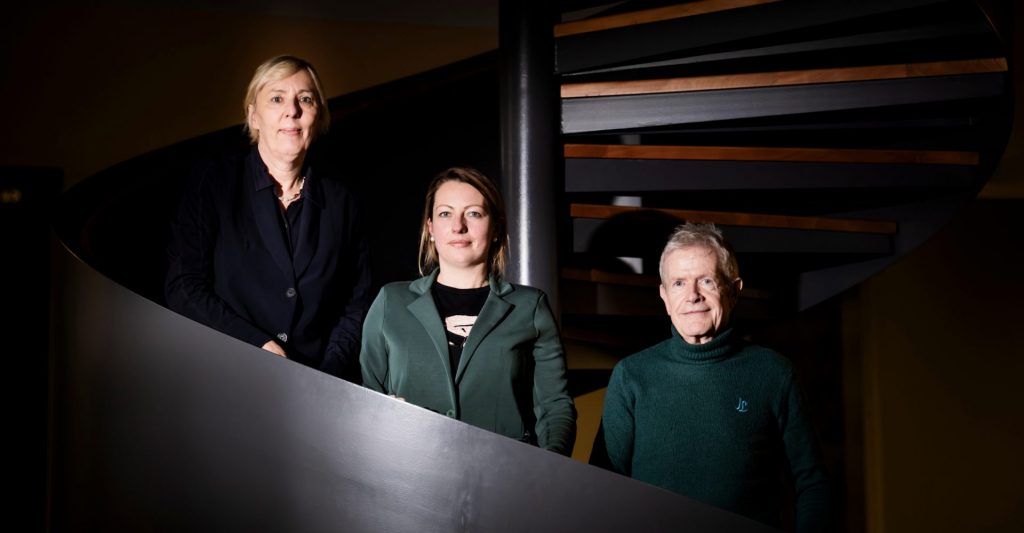

„Ich denke, wir verschwenden gerade sehr viel Energie und finanzielle Ressourcen damit, Menschen aufwendig an den Grenzen abzuschieben und die Grenzen abzusichern.“

Anikó Zeisler

Zeisler gibt an, dass die Baff in den psychosozialen Zentren und ihre Kooperationspartner 2022 nur 3,1 Prozent des potenziellen Versorgungsbedarfs decken konnten. Die Studie „Psychische Erkrankungen bei Asylsuchenden in Deutschland – Versorgungslücke und Versorgungsbarrieren“ von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg hat 2020 ergeben, dass 59 Prozent der insgesamt 214 untersuchten Asylsuchenden in Gemeinschaftsunterkünften Symptome einer psychischen Erkrankung hatten. Doch in den Abrechnungsdaten der Sozialbehörden fand sich nur ein Anteil von 4,9 Prozent, der tatsächlich mit einer entsprechenden Diagnose das Gesundheitssystem kontaktierte.

Die von der Bundesarbeitsgemeinschaft Baff

errechnete Versorgungsquote bei Geflüchteten von

3,1 Prozent ergibt sich aus den folgenden Daten:

3.087.650

geflüchtete Menschen leben in Deutschland.

923.595

geflüchtete Menschen haben eine Traumafolgestörung.

25.861

geflüchtete Menschen waren in psychosozialen Zentren.

2.803

Vermittlungen gab es an weitere Akteure.

Was sich ändern muss

Eine gute psychiatrische sowie psychotherapeutische Anbindung könne einen Beitrag dazu leisten, eine mögliche Fremdgefährdung zu reduzieren, erklären die beiden Experten im Gespräch immer wieder. Um dies zu gewährleisten, brauche es neben einem Zugang zum Gesundheitssystem eine dauerhafte, sichere Förderung der psychosozialen Zentren. Aktuell erhalte die Baff nur für jeweils ein Jahr befristet Fördermittel und müsse jährlich planen, welche psychologischen Angebote sie noch anbieten könnten. Auch BIOS bekomme keine dauerhafte Finanzierung.

Die zuständigen Ministerien der Bundesländer verweisen auf Anfrage des WEISSER RING Magazins auf psychosoziale Zentren als zentrale Anlaufstellen für die Versorgung Geflüchteter. Teilweise gibt es psychologisch geschultes Personal in den Unterkünften. Nordrhein-Westfalen plant darüber hinaus ein Präventionspaket von jährlich 18 Millionen Euro. Meist beziehen sich die Angebote auf Menschen mit laufendem Asylverfahren – für Neuangekommene fehlt oft psychologische Unterstützung. In Berlin hingegen erfolgt ein psychiatrisches Screening bereits bei der Erstuntersuchung; auch Dolmetscher-Leistungen sollen dort flächendeckend finanziert werden.

„Ich denke, wir verschwenden gerade sehr viel Energie und finanzielle Ressourcen damit, Menschen aufwendig an den Grenzen abzuschieben und die Grenzen abzusichern“, sagt Zeisler. Die Migrationsforschung zeige, dass dies auf lange Sicht nicht effektiv sei und Fluchtbewegungen immer stattfinden werden. Nachhaltiger sei es, die vorhandenen Ressourcen in die Integration und Versorgung von Geflüchteten zu stecken. „Die Integration wird zu stockend vorangetrieben. Die Menschen müssen schneller ins Arbeiten kommen, Stabilität und Struktur bekommen“, sagt Thomas Hillecke von BIOS.

Und er hat einen Wunsch: Die Gesellschaft müsse den zwischenmenschlichen Umgang ändern. Weniger Ausgrenzung, mehr Miteinander.