„Ich habe mich oft gefragt, ob ich selbst schuld bin“

Wer Opfer einer Gewalttat wird, kann Hilfe vom Staat beantragen. Für Betroffene bringt das Verfahren nach dem Opferentschädigungsgesetz allerdings viele Probleme mit sich – zum Beispiel für Maria Hagelkorn aus Niederbayern.

Foto: Ahlers/WR

An einem Esszimmertisch in Niederbayern sitzt Maria Hagelkorn* und sagt: „Es wäre schön, wenn man einfach die Reset-Taste drücken könnte und wieder ganz beschwingt wäre.“ Unter dem Tisch bewegt sie unruhig ihre Beine hin und her, eine Nervenkrankheit plagt sie. „Es ist einfach ein Teil vom Leben“, sagt Maria Hagelkorn. Sie meint die vielen Jahre der Angriffe, der Gerichtsprozesse und des OEG-Verfahrens. Und sie meint auch die Spuren, die diese Jahre bei ihr hinterlassen haben, bemerkbar an den Bewegungen unter dem Holztisch.

(Sie finden die Audiostory auch auf Spotify, Apple Podcast und Deezer)

Es begann vor 20 Jahren als Stalkingfall, wie so viele ähnlich gelagerte Fälle. Der Nachbar ist das Problem: Er schikaniert Maria Hagelkorn, platziert tote Tiere oder ein Grabkreuz, das für ihren Tod stehen soll, an der Grundstücksgrenze, beschimpft, bedroht. Mit harmlosen Streichen oder einem Nachbarschaftsstreit hat das nichts mehr zu tun. Das ganze Dorf bekommt das mit, schaut im Vorbeigehen neugierig, was jetzt schon wieder los ist bei der Hagelkorn, einer Zugezogenen, es gibt Gerede.

Maria Hagelkorn schreibt Tagebuch, „wenn es mal wieder eskaliert ist“, hat Angst, fühlt sich als Opfer alleine gelassen. Und die Polizei? „Die kam, sprach den Täter an und sagte mir dann, sie könnte erst was machen, wenn er mir was antut.“ Genau das passierte dann auch: Der Mann wird gewalttätig, greift sie mit Gartengeräten an, gibt der Polizei einen Grund, nicht mehr nur zu zuschauen. Für Maria Hagelkorn aber ist das zu spät: Fünf Jahre, nachdem alles anfing, „da bin ich zusammengeklappt“. Die Taten haben nicht nur psychische Folgen für die Betroffene: Sie muss ihren Job aufgeben, kann seitdem nicht mehr arbeiten.

Drei Mal muss Maria Hagelkorn im Strafprozess erscheinen und aussagen, „ich hätte mir das gerne erspart.“ Das Urteil in zweiter Instanz: Bewährungsstrafe mit Annäherungsverbot.

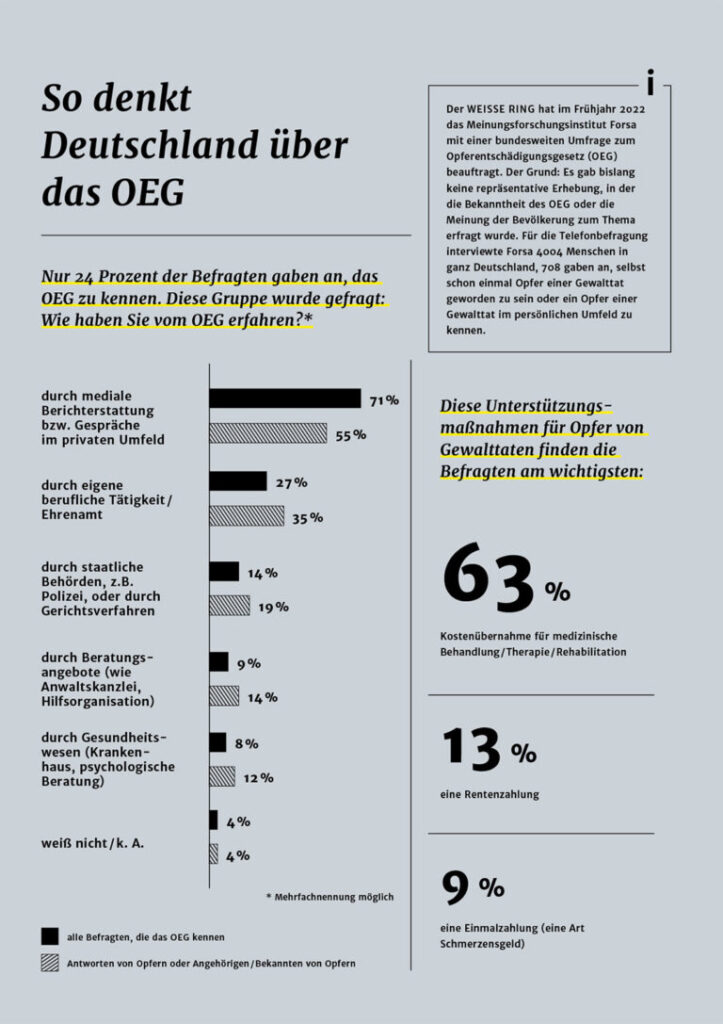

Irgendwann, der Strafprozess läuft noch, kommt sie in Kontakt mit einem Mitarbeiter des WEISSEN RINGS, der ihr vom OEG erzählt: „Vorher habe ich nichts, überhaupt nichts vom OEG gewusst.“ Sie, ihr Mann und auch ihre Anwältin, eine Strafrechtlerin, „wir hätten niemals gedacht, dass ich einen Rechtsanspruch auf Entschädigung habe.“ Die Strafrechtlerin macht klar: Ein OEG-Verfahren wird sie nicht begleiten. Also füllt Hagelkorn den Antrag alleine aus. Der Antrag wird abgelehnt.

#OEGreport: Wie der Staat Gewaltopfer im Stich lässt

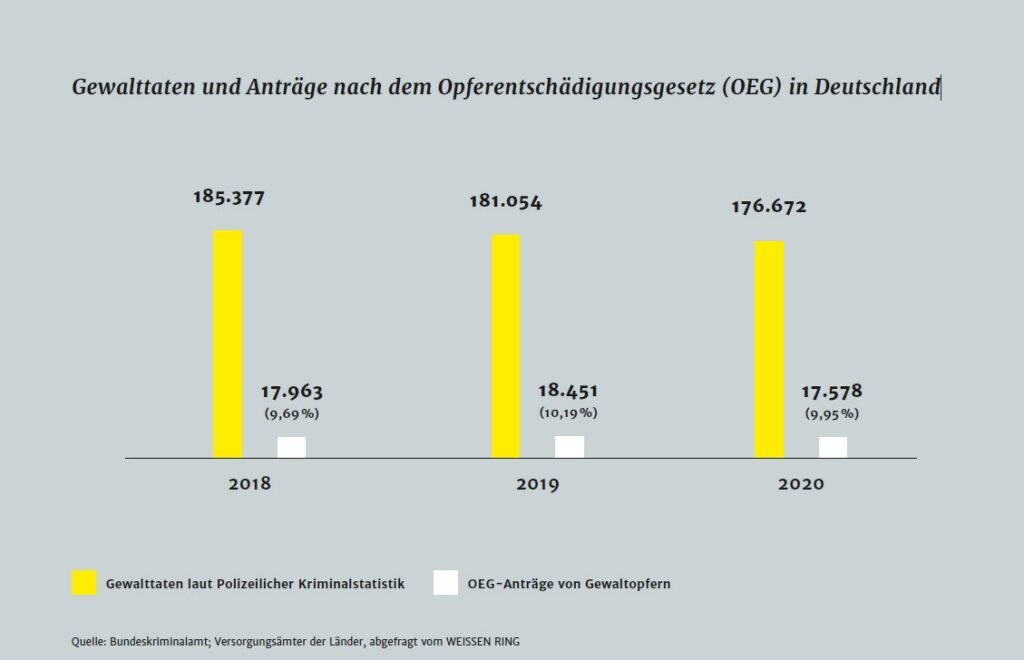

Fachleute loben das Opferentschädigungsgesetz als „hervorragend“. Dabei kommt die Hilfe bei vielen Betroffenen gar nicht an. Was läuft da falsch? Eine Recherche des WEISSER RING Magazins..

„Ich hätte das einschlafen lassen, wenn ich keine Anwältin vermittelt bekommen hätte. Mich alleine hinstellen und sagen: Schaut mich an, ich bin Opfer und hätte gerne Entschädigung, das hätte ich nicht gemacht.“ So landet Hagelkorn schließlich in einer Regensburger Kanzlei, weit weg vom Dorf. Weil es in der Nähe einfach niemanden gibt, der sich mit Sozialrecht auskennt, geschweige denn mit dem Teilbereich OEG. Die neue Anwältin habe gesagt, das machen wir jetzt, das könnte funktionieren. Zusammen legen sie erst Widerspruch ein, dann reichen sie Klage ein.

„Man musste immer irgendwo hin, aufs Amt, ins Gericht, das war der Horror. Weil man sich wieder damit beschäftigen muss“, sagt Maria Hagelkorn. Der Gang zum Postkasten wird zur Qual, sofort reißt Maria Hagelkorn die Schreiben der Anwältin auf, „jedes Mal war das wieder ein Urknall, alles wurde wieder aufgewühlt.“ Maria Hagelkorn bekommt in dieser Zeit Lähmungserscheinungen: „Ich dachte, meine Füße tragen mich nicht mehr.“ Bis heute hat sie bei schwierigen Gesprächen Spannungsgefühle, auch jetzt, wenn sie davon erzählt, wackeln ihre Beine unter dem Esszimmertisch hin und her.

Das Gericht entscheidet, dass die Klägerin zu einem Gutachter gehen muss. „Ich habe den Mann gegoogelt. Es gab viele negative Bewertungen, dass er sehr streng und direkt sei. In mehreren Rezensionen stand: ‚entspricht nicht der Wahrheit.‘“ Sie habe sich sehr viele Gedanken gemacht vor dem Termin. Eines der Tagebücher, in denen sie die Geschehnisse festgehalten hat, nimmt Maria Hagelkorn mit, der Sachverständige kopiert es sich in Auszügen.

„Ich habe mich oft gefragt, wieso sich der Täter mich als Opfer ausgesucht hat und ob ich selbst schuld bin.“ Als sie im OEG-Verfahren steckt, stellt sie sich die Frage, warum sie sich das überhaupt antut: „Man fühlt sich, als ob man beweisen muss, dass man selbst nicht der Schuldige ist, dass man sich rechtfertigen muss, dass einem das passiert ist.“

Irgendwann kommt der Tag des Prozesses am Sozialgericht. Die Richterin sei sehr nett gewesen. Aber sie fragt auch, ob Maria Hagelkorn ihre Klage nicht zurücknehmen wolle, schließlich lebe sie in unmittelbarer Nachbarschaft zum Täter. „Der Anwalt des Versorgungsamts sagte: Es ist ja nur ein Nachbarschaftsstreit. Das klingt mir bis heute nach. Das zu hören war ganz schrecklich. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass er anders über die Sache gesprochen hätte.“

Nach knapp sieben Jahren endlich bekommt Maria Hagelkorn eine Anerkennung nach dem OEG. Aber es folgen dann noch vier weitere Jahre, in denen mit den Behörden um Dauer und Umfang der Leistungen gestritten wird. Am Ende zahlt der Staat über einen befristeten Zeitraum eine Rente und übernimmt die Kosten für eine Psychotherapie. „Auf keinen Fall schafft man das OEG-Verfahren ohne Unterstützung, es kostet Kraft, aber die ist durch den Strafprozess schon aufgebraucht“, sagt Maria Hagelkorn, heute Anfang 50. Ihre Unterstützer waren eine Psychologin, die Hausärztin, die Anwältin und vor allem ihr Mann, der ihr immer Mut machte. Die Anwältin betont, Hagelkorns Partner habe „wie eine Eins hinter ihr“ gestanden.

Das Paar ist nicht weggezogen aus dem Dorf: „Wir hätten nicht gewusst, ob es woanders besser gewesen wäre.“ Momentan ist die Situation vor Ort ruhig, der verurteilte Nachbar hält sich fern. Vor dem Gespräch über ihre Erfahrungen mit dem OEG hatte Maria Hagelkorn eine schlaflose Nacht. Sie sagt: „Mir persönlich nützt das jetzt nichts mehr. Aber anderen hilft es vielleicht zu sehen: Ich kann mich trauen, andere haben das auch überstanden.“