“Mit dem Hund kann ich das aushalten“

Oliver L. hat 2020 schwer verletzt den Messerangriff eines islamistischen Attentäters in der Dresdner Altstadt überlebt. Sein Partner Thomas L. starb. Im Interview mit unserer Redaktion spricht Oliver L. erstmals aus Opfersicht über die Tat, wie ihm ein Hund namens Bart bei der Verarbeitung half und worüber er sich in Politik und Medien ärgerte.

Ein Gründerzeithaus im Kölner Süden, vor den Fenstern leuchtet herbstroter Ahorn. Hinter den Fenstern steht Oliver L., ein drahtiger 57-Jähriger, in seiner Altbauküche und schenkt Kaffee ein, gekocht mit einer in die Jahre gekommenen Kaffeemaschine.

Herr L., das ist ein richtig guter Kaffee!

Ja, oder? Das war die Maschine meiner Lieblingstante, einer Ordensschwester. Sie lebt leider nicht mehr, sie starb auch 2020. Da an der Wand hängt ihr Foto.

L. zeigt auf das Schwarzweißporträt einer Frau in Schwesterntracht. An der Küchenwand hängen auch Fotos von Thomas, Olivers Partner. Am 4. Oktober 2020, Oliver und Thomas hatten Urlaub und besichtigten die Dresdner Altstadt, griff ein Islamist die beiden Männer von hinten an und stach mit dem Messer auf sie ein. Thomas starb, Oliver überlebte schwer verletzt.

Drei Jahre sind jetzt seit dem Angriff vergangen. Wie geht es Ihnen heute?

Mir geht es gut. Die schweren körperlichen Verletzungen sind verheilt. Neben der tiefen Stichwunde im Rücken hatte mir der Täter das rechte Bein verletzt, ab der Schnittwunde bis hinunter in den Fuß ist es seitdem taub. Aber das beeinträchtigt mich kaum. Ich kann laufen, ich habe keine Schmerzen. Der Tod von Thomas hat mich viel mehr beschäftigt. Ich hatte eine schlimme Zeit. Aber ich würde sagen, dass ich mittlerweile damit zurechtkomme.

Wer oder was hat Ihnen geholfen, zurechtzukommen?

In erster Linie mein Hund.

Vor den Küchenfenstern liegt ein Kissen, und auf dem Kissen liegt Bart. Bart kommt aus Spanien und ist ein Mischlingshund.

Im Krankenhaus wurde ich zuerst von der Polizei vernommen. Ich habe immer wieder gefragt: Wo ist Thomas? Was ist mit Thomas? Die hatten mir nur gesagt, Thomas liegt in einem anderen Krankenhaus, und sie hätten keine Infos. Und ich habe immer wieder gesagt, Dresden kann doch nicht so groß sein, dass die nicht wüssten, wie es Thomas geht! Die Befragung durch die Polizei ging schnell, ich konnte ja leider nicht viel sagen: Der Täter hat uns von hinten angegriffen, wir haben beide nichts mitbekommen. Nach der Vernehmung kamen dann bestimmt zehn Ärzte ins Zimmer, haben sich nebeneinander aufgereiht und mir mitgeteilt, dass Thomas nicht überlebt hat. Und ich wusste instinktiv: Ich schaffe das nur mit Hund.

Aber Sie hatten keinen Hund.

Nein, ich hatte noch nie einen Hund. Thomas hatte einen Hund, aber der war schon vor Jahren gestorben.

Woher kommt dann die Erkenntnis: Ich schaffe das nur mit Hund?

Ich hatte Angst vor der Einsamkeit. Nicht vor dem Alleinsein, ich habe viele Freunde. Alle meine Freunde haben getan, was sie konnten. Eine Freundin hat mir einfach nur Blumen vorbeigebracht. Ein Freund hat mich mit Essen versorgt. Eine andere Freundin hat so sehr mit mir mitgelitten und um Thomas getrauert – das hat mir am besten getan in den ersten Wochen danach. Meine besten Freunde sind nach Dresden ins Krankenhaus gekommen. Ich war nicht allein. Aber ich hatte Angst vor den Wochenenden, vor Ferien, vor dem Sommer. Ich wusste: All das, was ich vorher hatte, war weg und würde mir besonders in diesen Zeiten und in Zukunft fehlen. Und mit dem Hund kann ich das aushalten.

Ein gutes Freunde-Netzwerk funktioniert so: Ein Freund von Oliver L. kannte einen Freund, der wiederum eine Freundin kannte, die eine spanische Vermittlungsagentur kannte. Irgendwann stand L. mit anderen Menschen an einer Autobahnraststätte nach Frechen, ein Bus aus Spanien hielt, Katzen wurden herausgereicht, schließlich drückte jemand Oliver L. Bart in den Arm. Der Bus fuhr wieder ab. „Ich hätte gar keine Chance gehabt zu sagen, er gefällt mir nicht“, sagt Oliver L., „aber er gefiel mir sofort. Sogar sehr.“ Er lacht. „Das war Liebe auf den ersten Blick.“

Möchten Sie uns von Thomas erzählen? Was war er für ein Mensch?

Oliver L. schweigt lange, er kämpft mit den Tränen. Dann schüttelt er den Kopf.

Haben Sie verfolgt, wie Medien über den Angriff auf Sie und Thomas berichtet haben?

Ja, ich habe das verfolgt. Und ich habe mich von der ersten Sekunde an aufgeregt, weil es immer hieß, das sei ein Attentat auf Schwule gewesen. Das stimmte einfach nicht! Danach erfolgte unmittelbar eine Stellungnahme des Lesben- und Schwulenverbandes, der versuchte, die Opferrolle für sich zu vereinnahmen. Das hat mich maßlos gestört.

„Ich hätte einen gesellschaftlichen Aufschrei erwartet: Wie bitte, so ein gefährlicher Mann darf hier einfach frei rumlaufen?“

Oliver L.

Was hat Sie daran gestört?

Erstens beeinflusst die sexuelle Orientierung eines Opfers weder positiv noch negativ die Schwere eines Mordes. Zweitens hatte dieser Täter einfach Hass auf unsere westliche Gesellschaft, und er wollte an diesem Tag morden. Wir waren Zufallsopfer! Wir waren die Dritten, die er im Visier hatte. Andere hatten einfach Glück gehabt, weil sie vorher in einem Hauseingang verschwunden oder in ein Hotel gegangen waren. Drittens wurde die Berichterstattung durch das Statement des Lesben- und Schwulenverbandes so beeinflusst, dass sich Bundeskanzlerin Merkel die Hände reiben konnte.

Das mit dem Händereiben müssen Sie erklären.

Das war der zweite Anschlag durch einen als hochgradig gefährlich eingestuften Islamisten in Deutschland. Es ist skandalös, dass so ein Mann hier frei herumlaufen durfte. Aber dann hieß es plötzlich, das war ein Anschlag auf Schwule. Und alle Leute, die nicht schwul sind, haben uns sicherlich bedauert und gesagt: Schlimm – aber ich bin ja nicht schwul, mir kann das nicht passieren. Kann es doch!

Fühlten Sie sich und Thomas durch die Debatte um Ihre sexuelle Orientierung als Opfer nicht hinreichend gesehen?

Nein, wir wurden ja gesehen. Aber wir wurden als Opfer auf unsere sexuelle Orientierung reduziert. Und die Gefahr, die von diesem Täter ausging, die von islamistischen Schläfern im Land ausgeht, wurde dadurch nicht gesehen. Der Täter war jahrelang wegen seiner Gefährlichkeit in Haft, er war gerade erst fünf Tage frei – und dann begeht er einen Mord! Nach dem Anschlag von Anis Amri 2016 auf den Weihnachtsmarkt in Berlin haben sie Betonblöcke vor sämtliche Weihnachtsmärkte gestellt. Und was ist nach Dresden passiert? Gar nichts! Weil es ja zwei Schwule waren. Es betrifft uns aber alle! Es hätte jeden treffen können!

Welche Konsequenzen hätten Sie sich konkret gewünscht?

Ich erinnere mich an ein Interview der „Bild“-Zeitung mit einem Politiker, in dem er sinngemäß sagte, Politik und Behörden hätten alles richtig gemacht in Hinsicht auf den Täter und seine Überwachung. Und dann hat die „Bild“ eine richtig gute Frage gestellt: Wie hätte es denn ausgesehen, wenn Sie Fehler gemacht hätten? Ich meine, ein Mensch ist tot! Wie kann da alles richtig gewesen sein? Ich hätte mir alles in allem eine mutigere Berichterstattung gewünscht. Und dann hätte ich einen gesellschaftlichen Aufschrei erwartet: Wie bitte, so ein gefährlicher Mann darf hier einfach frei herumlaufen? Aber die Schwulen-Debatte hat den Blick darauf komplett verstellt.

Heute, in diesem Gespräch mit dem WEISSEN RING, äußern Sie sich erstmals öffentlich. Mit einer Ausnahme: Sie haben sich in die Diskussion um ein Mahnmal in Dresden eingeschaltet und in der entsprechenden Arbeitsgruppe des Stadtrats ein Statement verlesen lassen, mit dem Sie die Mahnmal-Pläne ablehnen. Was haben Sie gegen ein Mahnmal?

Ich bin gegen den Plan, mit einem Mahnmal in Dresden an die „Opfer homophob und transphob motivierter Gewalt“ zu erinnern, weil das an der Sache vorbeigeht. Ich bin dafür, dass es ein Mahnmal gegen islamistischen Terror gibt. Aber das traut sich anscheinend niemand. Außerdem gibt es leider genug Menschen, die zum Beispiel jüdische Grabmäler oder Gedenkstätten schänden. Ich glaube, wenn so ein – wie ich finde – falsches Mahnmal in Dresden stünde, dann könnte das auch oft beschmiert oder verunstaltet werden. Und wenn ich dann gleichzeitig daran denken muss, dass Thomas an genau dieser Stelle gestorben ist, fände ich das unerträglich.

Sie sagten, dass die Tat kaum körperliche Folgen für Sie hatte. Hat die Tat Auswirkungen auf Ihr Alltagsleben? Zum Beispiel auf Ihr Verhalten in der Öffentlichkeit?

Nein. Ich gehe überall hin, ich schaue mich nicht ständig um. Ich bewege und verhalte mich ganz normal in der Öffentlichkeit. Mit einer Ausnahme: Ich fahre nie wieder nach Dresden. Dresden ist für mich die Stadt des Horrors.

Und doch sollten Sie gezwungen werden, bereits wenige Monate nach der Tat wieder nach Dresden zu fahren: Dort fand der Prozess gegen den Täter statt, und Sie sollten als Zeuge gehört werden. Wie haben Sie das empfunden?

Mir hat sich der Magen umgedreht, mir war schlecht. Der Sozialarbeiterin, die mich begleiten sollte, habe ich immer wieder gesagt: Ich kann da nicht hinfahren, ich kann nicht in Dresden übernachten! Es gibt vielleicht Betroffene, die haben das Bedürfnis, den Mörder zu sehen oder ihm etwas zu sagen. Ich habe das nicht, ich wollte nichts davon, ich wollte am liebsten nichts mit dem Prozess zu tun haben. Dann fand die Verhandlung auch noch im Hochsicherheitssaal in der Justizvollzugsanstalt statt, weil der Täter so gefährlich ist. Ich hatte Angst, dass der mich sieht. Ich hatte Angst, dass er vielleicht ein Netzwerk von islamistischen Attentätern hat. Ich habe gesagt: Wie kann es sein im deutschen Recht, dass ich in meiner Situation vor Ort aussagen muss? Aber der Angeklagte hat nun mal das Recht, alle Zeugen zu sehen und zu hören.

„Ich sorge dafür, dass Thomas niemals vergessen wird. Auf meine Art.“

Oliver L.

Sie haben dann aber doch nicht vor Ort ausgesagt, sondern wurden live zugeschaltet in die Verhandlung.

Es hieß dann, ich könne vielleicht audiovisuell aussagen. Das ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Ich hätte dann nicht mit dem Täter in einen Raum sein müssen, aber ich sollte trotzdem nach Dresden kommen. Am Ende hatte ich das Glück, dass ich in Bonn aussagen konnte. Im Landgericht, in einem separaten Raum mit Bildschirm. Die Sozialarbeiterin, die mich unterstützt hat, eine empathische Frau, saß während der Aussage neben mir. Bevor die Verhandlung anfing, hat sich der Vorsitzende Richter Hans Schlüter-Staats mit mir unterhalten. Er hat mir die Angst genommen, weil er sagte, ich könne nichts Falsches sagen. Ich habe dann während der Aussage auch nur ihn und die Beisitzer gesehen. Mein Anwalt hat hinterher zu mir gesagt, er habe noch nie einen so empathischen Richter erlebt.

Sie loben den Richter, die Sozialarbeiterin – haben Sie weitere Hilfe von staatlicher Seite erlebt?

Ja, es gab Hilfe. Moment.

Oliver L. steht auf und geht in einen Nebenraum, zurück kommt er mit einer Pappschachtel voller Briefe. Er zieht einzelne Briefe aus der Schachtel: zuerst ein Schreiben einer Journalistin, das er nie beantwortet hat, dann das erste Kondolenzschreiben.

Hier, der Ministerpräsident des Freistaates Sachsen hat mir geschrieben, Herr Kretschmer. Der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, Herr Laschet. Der Präsident des Landtags Nordrhein-Westfalen, Herr Kuper. Das war das persönlichste Schreiben, fand ich. Er hat mir geschrieben, wenn es Ihre Gesundheit und die Corona-bedingte Lage zulässt, würde ich Sie gern einmal persönlich kennenlernen, ich solle ihm doch ein Signal geben.

Haben Sie sein Gesprächsangebot wahrgenommen?

Oliver L. schüttelt den Kopf. Er nimmt einen weiteren Brief aus der Schachtel.

Der Bundespräsident hat mir geschrieben, Herr Steinmeier. Die Reaktion aus der Politik war da, und ich habe das als sehr positiv wahrgenommen.

Haben Sie auch Post von der Bundeskanzlerin bekommen, von Frau Merkel?

Nein. Und das fand ich unverschämt, ehrlich gesagt.

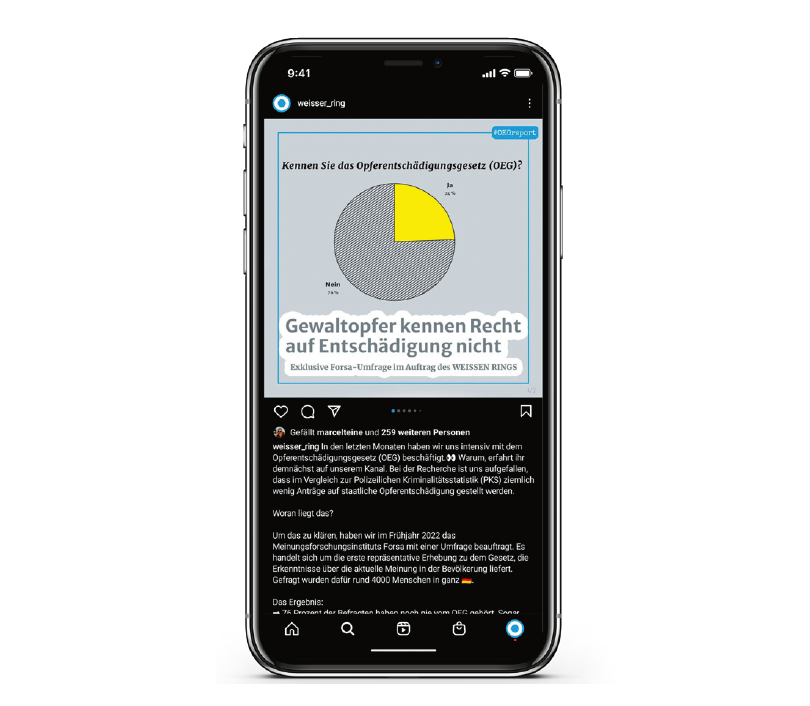

Der Staat unterstützt Verbrechensopfer bei Bedarf auch materiell, zum Beispiel mit Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz. War Ihnen das vor der Tat bekannt?

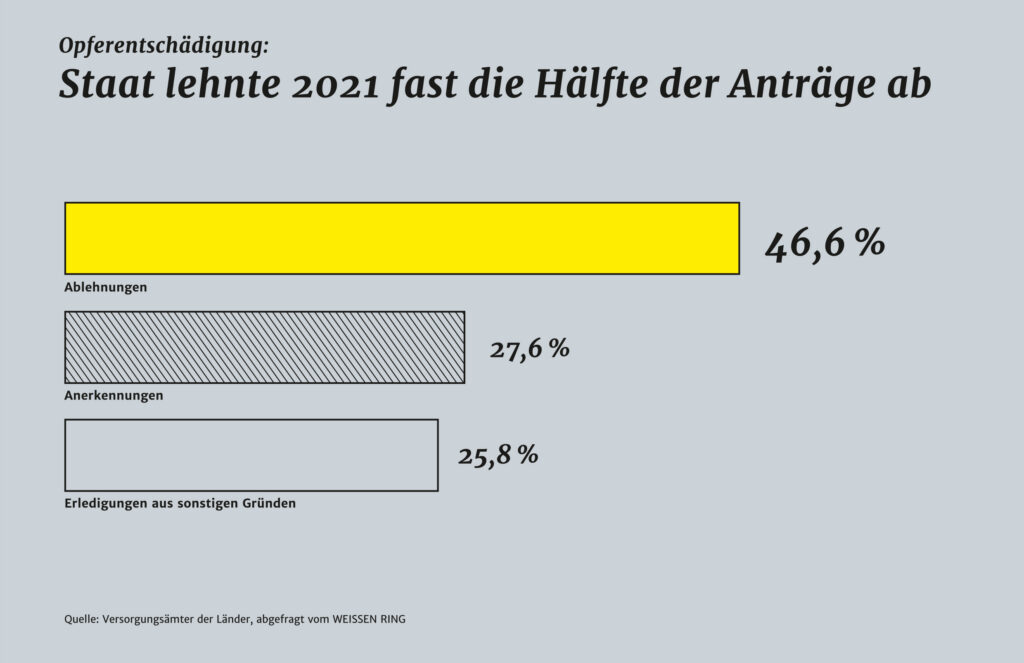

Ich hätte nichts gewusst davon, wenn mir das keiner gesagt hätte. Warum sollst du dich auch damit beschäftigen, wenn du nicht betroffen bist? Ich hatte Hilfen, mein erster Kontakt damals war der WEISSE RING. Mein Anwalt hat mir auch sehr geholfen. Ich habe das gemacht, was mir von anderen empfohlen wurde. Ich selbst war komplett überfordert, ich fand alles so verwirrend. Ich habe die Unterschiede zwischen den verschiedenen Behörden nicht verstanden, ich wusste nicht, wo ich meine Anträge überhaupt stellen sollte. Von der Unfallkasse Sachsen habe ich dann sehr schnell Geld bekommen. Den Antrag beim LVR (Anm. der Redaktion: Landschaftsverband Rheinland, zuständig für Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz) hätte ich mir sparen können, da bin ich gegen eine Wand gelaufen. Ganz im Gegensatz zum Bundesamt für Justiz, von dem ich unbürokratisch sofort Hilfe bekommen habe und sehr gut betreut wurde. Der Opferschutzbeauftragte Pascal Kober hat sich sogar persönlich mit mir in Verbindung gesetzt.

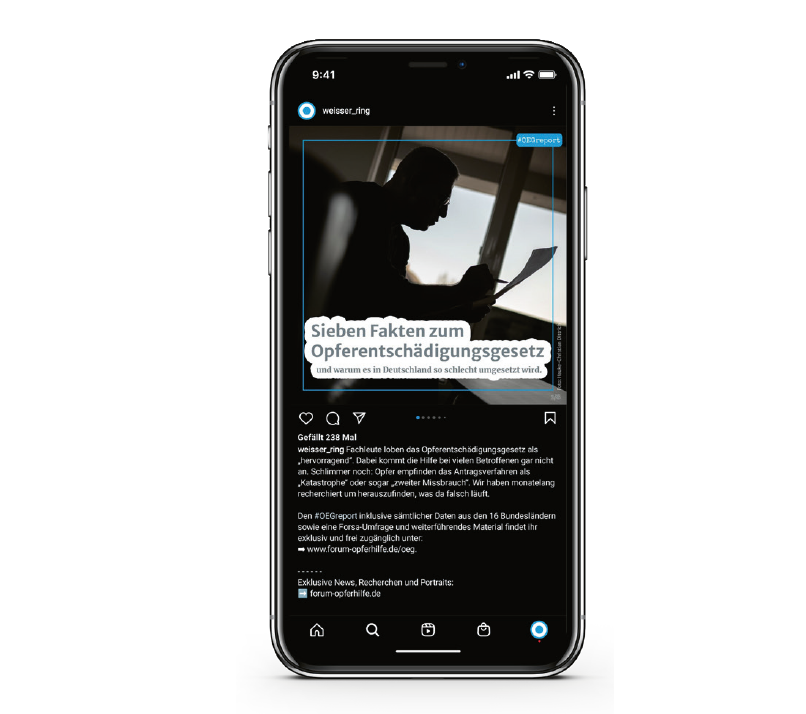

Betroffene klagen immer wieder über belastende Verfahren und unsensible Behördenkommunikation. Wie haben Sie das empfunden?

Beim LVR als Katastrophe. Und ich bin da wirklich nicht empfindlich. Allein diese Kommunikationswege: Der LVR fragte mich etwas per Brief, ich antworte sofort per E-Mail, etliche Wochen später kommt dann wieder ein Brief, auf Umweltschutzpapier und vermutlich per Postkutsche zugestellt. Irgendwann bekam ich einen fröhlichen Anruf von der Sachbearbeiterin: „Herr L., Sie bekommen in Kürze Post von uns.“ Dann kam die Post: Alles wurde abgelehnt. Es geht mir nicht darum, dass ich kein Geld bekommen habe. Ich habe keine bleibenden Schäden davongetragen, da finde ich es gerechtfertigt, keine Rente zu bekommen. Aber beim LVR wissen sie nicht, wie man mit Opfern vernünftig kommuniziert. Mir tun die Menschen leid, die es psychisch und finanziell schwerer als ich haben.

Würden Sie Betroffenen davon abraten, einen Antrag auf Opferentschädigung zu stellen und sich dem damit verbundenen Verfahren auszusetzen?

Nein, auf keinen Fall. Wenn sie bleibende Schäden davongetragen haben, sind sie womöglich auf die Entschädigung angewiesen. Aber sie sollten sich Unterstützung suchen, allein kommen sie da nicht durch. Nein, gar nicht. Das ist meine Geschichte, das muss nicht immer wieder in die Öffentlichkeit. Ich sorge dafür, dass Thomas niemals vergessen wird. Auf meine Art.