„Nichts war wichtiger, als dass es Alexei besser geht“

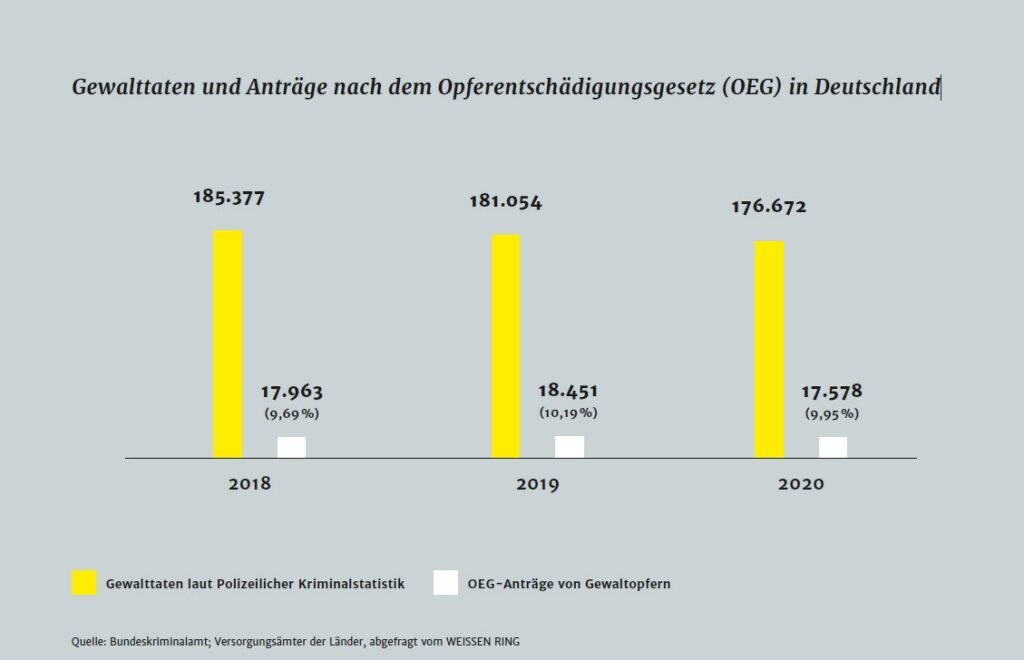

Wer Opfer einer Gewalttat wird, kann Hilfe vom Staat beantragen. Für Betroffene bringt das Verfahren nach dem Opferentschädigungsgesetz allerdings viele Probleme mit sich – zum Beispiel für die Familie Kreis aus Niedersachsen.

Foto: Ahlers/WR

Wenn Alexeis Kopf auf der linken Seite liegt, fällt sein Blick auf Bilderrahmen, ein Foto zeigt ihn in Kindertagen mit seiner kleinen Schwester Alina, die ihn am Ohr zieht. „Wir konnten immer sehr gut miteinander“, sagt Alina, 17 Jahre alt und sieben Jahre jünger als Alexei. Die Geschwister der Familie Kreis sind sich bis heute nah, daran hat auch dieser eine Septembermorgen 2018 nichts geändert. Aber Alina konnte nicht einfach nur die kleine Schwester bleiben. Sie musste neue, ganz unterschiedliche Rollen übernehmen. Das hat dieser eine Morgen schon geändert.

(Sie finden die Audiostory auch auf Spotify, Apple Podcast und Deezer)

Ausgerechnet „Infinity“, Unendlichkeit, hieß die Disco in Hannover, in der Alexei feierte und vor der er Opfer einer schweren Körperverletzung wurde. Eine Faust traf ihn, „wie ohnmächtig“ fiel Alexei „in gerader Position“ um, heißt es im Amtsgerichtsurteil, er schlug mit dem Hinterkopf auf dem Asphalt auf. Auf die Notoperation folgte das Wachkoma, in dem sich der 24-Jährige bis heute befindet, laut Gerichtsunterlagen „ohne Aussicht auf wesentliche Besserung“.

Alina, die Familiensprecherin, überlegt: „Wie sagt man Opferentschädigungsgesetz auf Russisch?“ Sie zückt ihr Smartphone, googelt. Es gibt kein russisches Äquivalent. Wirklich erklären kann die 17-Jährige nicht, was das Gesetz, abgekürzt OEG, genau besagt, wo welcher Vorgang – Gerichtsprozesse, Auseinandersetzung mit der Krankenkasse oder Behörden – anfängt und aufhört, an welcher Stelle welcher Ansprechpartner zuständig ist, von welcher Quelle am Ende Geld kommt. „Man kann es nicht mehr auseinanderhalten, es verwirrt einen.“

Alina, die Erklärerin: „Man stellt sich nicht vor, dass so etwas passiert. Deshalb denkt man gar nicht darüber nach, ob es so etwas wie eine Entschädigung geben könnte.“ Der Begriff „Schockschaden“ ist ihr und ihrer Mutter Larissa nicht geläufig, dennoch erlebt die Familie Kreis, was das Wort bedeutet: Sie selbst sind nicht unmittelbar Opfer des Angriffs geworden, leiden aber als Angehörige psychisch unter der Gewalttat gegen Alexei. Die Eltern seien wochenlang nicht in der Lage gewesen, zur Arbeit zu gehen, sie selbst, 13 Jahre alt damals, habe nicht am Unterricht teilnehmen können. Alina wiederholte ein Schuljahr, „wegen des Stresses“, wie sie es formuliert. Der Oma erzählten sie erst nichts, befürchteten, dass diese es nicht verkraften könnte. Kurz nachdem die Oma es schließlich erfuhr, erlitt sie einen Schlaganfall, wurde in eine Pflegestufe eingeordnet und lebt nun im selben Haushalt, in dem ihr Enkel gepflegt wird.

#OEGreport: Wie der Staat Gewaltopfer im Stich lässt

Fachleute loben das Opferentschädigungsgesetz als „hervorragend“. Dabei kommt die Hilfe bei vielen Betroffenen gar nicht an. Was läuft da falsch? Eine Recherche des WEISSER RING Magazins..

Wochenlang lag Alexei im Krankenhaus. Es kam nicht infrage, ihn in einer Pflegeeinrichtung unterzubringen, die Familie holte ihn, der nur noch 42 Kilo wog, nach Hause in die Wohnung im niedersächsischen Goslar. Aber sie wohnten im zweiten Stock, mehrere Menschen mussten mit anpacken, wenn Alexei mal nach draußen sollte, der Wohnraum war nicht für die Pflege eines Menschen mit Behinderung ausgelegt. Die Familie kaufte mit einem Kredit ein altes Haus im Landkreis Goslar, das sie mithilfe von Bekannten und Freunden von Alexei umbauten, im Oktober 2021 zogen sie ein, erzählt Mutter Larissa. Überhaupt hätten sie viel Unterstützung erfahren, sagt die Mutter. Immer wieder berichten Medien, mit verschiedenen Aktionen werden Spenden gesammelt.

Alina, die Deutliche: „Nichts war wichtiger, als dass es Alexei besser geht.“ Von der Polizei bekam die Familie, die aus Russland stammt, verschiedene Zettel, vielleicht auch zum OEG – „aber für solche Sachen hat man in so einer Situation definitiv keinen Kopf“. Unterstützung kam von einer Kanzlei und dem WEISSEN RING, die sich darum kümmerten, dass der OEG-Antrag für Alexei keine zwei Monate nach der Tat beim Versorgungsamt vorlag und auch die Anträge wegen der Schockschäden gestellt wurden. „Alleine hätten wir das gar nicht geschafft“, sagt Alina, weil sie sich nicht auskenne mit dem Gesetz, bei den Eltern eine Sprachbarriere bestehe und sie sich nur auf Alexei konzentriert hätten. Doch wenn ein Mensch zum Pflegefall wird, bedeutet das auch, dass von jetzt auf gleich Geld benötigt wird.

Mutter und Tochter erzählen: Alexei sei nur ein einziges Mal begutachtet worden, im Krankenhaus, danach nie wieder. Zwischen der Tat und der Anerkennung nach dem OEG für Alexei vergingen trotzdem mehr als drei Jahre. Erst nach der Verurteilung des Angreifers wegen schwerer Körperverletzung stellte das Versorgungsamt einen sogenannten Grad der Schädigung von 100 Prozent fest, berichtet Deniz Akinci, juristischer Mitarbeiter der Kanzlei, die die Familie im Verfahren begleitet. Dabei sei der junge Mann „von Tag eins an komplett ein Pflegefall gewesen“. Alexei ist der schwerwiegendste Fall, den Akinci bisher bearbeitet hat: „Wenn ich sehe, dass da jemand irreparable Hirnschäden hat und sich das nicht bessern wird, könnte man das Verfahren abkürzen. Dass das so lange gedauert hat, ist nicht nachvollziehbar. Ich verstehe die Handhabung der Behörden hier nicht.“

Alina, die Diplomatische: „Es wäre gut gewesen, wenn der OEG-Antrag früher bewilligt worden wäre.“ Der Familie geht es Akincis Einschätzung nach in erster Linie darum, Alexei pflegen zu können, aber dazu seien sie auf die Leistungen angewiesen. Sie hätten sich allein gelassen gefühlt. Mutter Larissa sagt, sie hätten Geld zurückgelegt gehabt, so hätten sie sich etwa bestimmte Massagehandschuhe anschaffen können, die nicht von der Krankenkasse übernommen worden seien. Akinci meint: „Es war eine zusätzliche Belastung für die Angehörigen, dass sie so lange auf wirtschaftliche Hilfe warten mussten.“

Alina, die Erwachsene: „Ich möchte Logopädin werden“, so wie die Frau, die sie über die Jahre bei der Arbeit mit ihrem Bruder beobachtet hat. Während der OEG-Antrag in der Schwebe war, hat sich das Leben der Familie enorm verändert: Sie musste von einem auf den anderen Tag lernen, wie man einen jungen Mann pflegt. Vater, Mutter, Tochter haben einen Krankenkassenkurs besucht, um zu wissen, wie man einen Pflegebedürftigen umlagert. Nachts wechseln sich die Eltern, beide nebenbei auch berufstätig, mit Umpositionieren ab, damit Alexei sich nicht wund liegt. Auf einer Kommode in Alexeis Zimmer steht eine Kamera, so kann die Mutter nachts auf dem Smartphone nachschauen, ob alles okay ist oder ob sie aufstehen und ihm den Arm vom Gesicht nehmen muss, damit er besser Luft bekommt. Zwischen Aufstehen und Zubettgehen dreht sich alles darum, ob der 24-Jährige auf der Toilette war, die Tabletten genommen sind, wer ihn anzieht, wann er in den Rollstuhl gesetzt wird, ob heute Physio- oder Ergotherapie-Termin ist.

Alina, die Dolmetscherin, erzählt: „Alexei konnte besser Deutsch als ich.“ Von ihrem Bruder hat sie die Aufgabe übernommen, für die Eltern zu übersetzen, Briefe etwa, oder wenn Vater Sergej Termine bei der Bank hat. Diese Fähigkeit ist noch wichtiger geworden: „Mein Vater hat durch den Stress sein Sprachverständnis verloren“, sagt die 17-Jährige. Bevor sie weiterspricht, stockt sie. „Es geht ihm sehr schlecht, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll.“ Der Vater sei schnell gereizt, ärgere sich, wenn niemand Alexei Gesellschaft leiste. Sein Hobby – zusammen mit dem Sohn war er oft angeln – habe er ganz aufgegeben, „er nimmt sich lieber die Zeit, bei Alexei zu sein“, beschreibt Alina.

Alina, die Realistische: „Wir hoffen, dass es irgendwann weniger wird mit den Zetteln, komplett aufhören wird das sicher nicht.“ Sie bemerkt, dass ihre Mutter jedes Mal, wenn Briefe ankommen und wieder Formulare ausgefüllt werden müssen, in Stress gerät, weil sie andere um Rat fragen muss. Larissa sagt: „Wäre das alles nicht passiert, hätte ich weiter die Aufgabe der Gärtnerin übernommen.“ Sie hatten einen kleinen Garten gepachtet, verbrachten vor der Tat viel Zeit dort als Familie. Vier Hände reichen kaum, wenn Larissa die einst angepflanzten Obst- und Gemüsesorten aufzählt. Heute weiß sie nicht mehr, wann sie ihren Garten das letzte Mal besucht hat.

Kanzleimitarbeiter Deniz Akinci hat die Leistungen im Blick, er berichtet: Im Dezember 2021 kam endlich die Info, dass Alexei eine Nachzahlung rückwirkend bis zur Tat erhält, eine Rente und eine Zulage aufgrund der Schwerbehinderung. Was noch aussteht ist die Klärung zu einem Berufsschadensausgleich. Alexei wäre Tischler geworden, sollte es eine positive Rückmeldung geben, stünde der Familie ein monatlicher Betrag zu, der sich am Gehalt eines Tischlers orientiert. Seit Januar 2022 bekommen Schwester, Eltern und Oma als mittelbar Betroffene eine Rente und eine Nachzahlung wegen der Schockschäden.

Alina, die Starke, antwortet: Ja, sie bräuchten mal wieder Urlaub. Das letzte Mal waren sie 2017 zu viert unterwegs, in Polen. Ohne Alexei werden sie nirgendwo hinfahren. „Wenn er wieder mehr machen kann, dann wollen wir mal wieder weg“, sagt Larissa. Alinas Gesicht, bisher gefasst-professionell, hellt sich auf: „Er macht viele Fortschritte, das macht uns glücklich.“ Alexei kann rund viereinhalb Jahre nach der Tat am „Infinity“ fast eine halbe Stunde stehen, so erzählen es die Frauen. Wenn sein Körper festgezurrt ist in einem Gestell aus Stangen und Gurten. Sie möchten, dass Alexei eine kostenintensive „Robotertherapie“ macht, durch die sich sein Körper an Bewegungsabläufe gewöhnen soll. Das Geld dafür und für den Verdienstausfall, weil Larissa ihn begleiten müsste, wollen sie von ihren Schockschäden-Renten zusammensparen. Immer gibt es etwas zu organisieren, zu bedenken.

Etwas, was keine Mühe macht und keine Sorgen: Netflix schauen. Haus des Geldes, The Walking Dead, Tierdokus, das sehe ihr Bruder gerne, sagt Alina, „wir schauen oft zusammen“. Als sie an diesem Nachmittag sein Zimmer betritt, grinst Alexei, gerade läuft auf dem Bildschirm an der Wand eine Angelsendung. Alina ist seit diesem einen Moment im September 2018 in so viele Rollen geschlüpft. Aber wenn sie jetzt an Alexeis Bett steht, ist sie einfach nur Alina, die kleine Schwester, die zurückgrinst und den 24-Jährigen sanft am rechten Ohr zupft.