Kampf gegen Hass auf der Straße und im Netz

Die Angriffe gegen queere Menschen nehmen weiter zu – und kommen aus mehreren Richtungen.

Jonas Leutz (links) und Andreas Bösener beobachten gezielte Einschüchterungsversuche bei CSD-Veranstaltungen.

„Ich lebe offen schwul“, sagt der Polizist Alexander Brandau. Er sitzt in einem holzvertäfelten Raum des Frankfurter Polizeipräsidiums, trägt Uniform und in der Hemdtasche einen Kuli mit Regenbogenperlen – ein Hinweis darauf, dass Brandau nicht nur Schutzmann vor Ort, sondern im Nebenamt Ansprechperson für Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans-, intergeschlechtliche und andere queere Menschen (LSBTIQ*) ist. Er selbst sei noch nie queerfeindlich angegriffen worden. Dieses Jahr habe er während des Museumsuferfestes das erste Mal in der Öffentlichkeit mit einem Mann Händchen gehalten: „Ich habe es genossen, war selbstbewusst. Trotzdem hatte ich im Hinterkopf, dass es jederzeit zu einer unangenehmen Situation kommen könnte, wobei nichts passiert ist.“

Frankfurt ist ein weitgehend toleranter „Schmelztiegel“, allerdings gibt es auch hier Attacken gegen queere Menschen: Im vergangenen Jahr waren es 58, ein Jahr zuvor 45. Überwiegend handelt es sich um verbale, teilweise um brutalste körperliche Gewalt. Besonders gefährdet sind trans Menschen. Im „Regenbogenviertel“, wo sich die Szene trifft, sorgte 2022 eine Serie schwerer Übergriffe für Entsetzen. Einer Person wurde der Kiefer gebrochen. Daraufhin bildeten Stadt, Polizei und Community einen Koordinierungskreis, um die Prävention zu stärken, mit mehr Polizeipräsenz, Schutzräumen und Aufklärung.

Es gibt Fortschritte, aber weiterhin Attacken. Ein Schwerpunkt bei den Tätern lasse sich nicht ausmachen. Sie seien „zwischen 14 und 75, männlich und weiblich, mit deutscher und nicht-deutscher Staatsbürgerschaft, ein heterogener Querschnitt. Häufig kommt es aus einer Gruppendynamik heraus, bei Zufallsbegegnungen“, so Brandau. Seit einigen Jahren hätten viele Menschen eine „kürzere Zündschnur“ und würden ihre Aggressionen vor allem an Minderheiten auslassen.

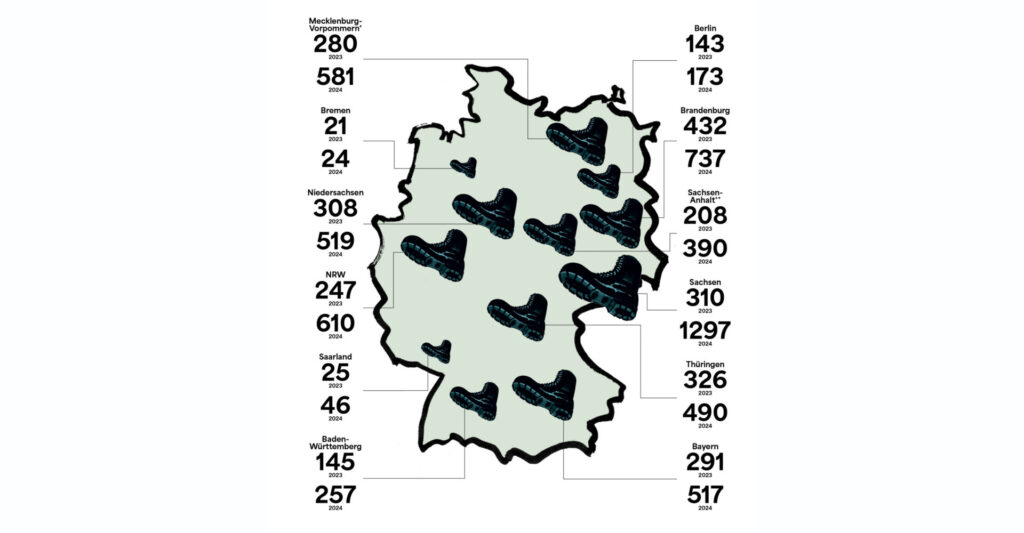

Zahl der Hasskriminalität-Delikte 2024 laut BKA:

Anstieg Straftaten insgesamt: 28 % auf 21.773 Fälle

Anstieg bei Straftaten aufgrund sexueller Orientierung: 18 % auf 1.765 Fälle

Anstieg bei Straftaten gegen Menschen wegen ihrer geschlechtsbezogenen Diversität: 35 % auf 1.152 Fälle

Bei manchen Leuten in der Szene hat die Polizei keinen guten Ruf. Dem wirkt Brandau entgegen. Er geht durch die Lokale, bietet Hilfe an, nimmt bei Bedarf persönlich Anzeigen entgegen, gibt Tipps, betreut Betroffene und vermittelt sie an Beratungsstellen. Er kann Haupt- und Nebenamt gut miteinander verbinden. So geht es nicht allen Ansprechpersonen in Hessen, weshalb sie fordern, sich hauptamtlich um queere Anliegen zu kümmern.

Der Hilfebedarf ist hoch: Laut Bundeskriminalamt stieg die Zahl der Hasskriminalität – Delikte, die aus gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit begangen werden – 2024 bundesweit um 28 Prozent, auf 21.773 Fälle. Im Jahr 2024 wurden 1.765 Straftaten aufgrund sexueller Orientierung registriert – 17,8 Prozent mehr als 2023. Weitere 1.152 Taten richteten sich gegen Menschen wegen ihrer geschlechtsbezogenen Diversität – ein Zuwachs von 34,9 Prozent. Zu den häufigsten Delikten zählen Beleidigungen, Gewalttaten, Volksverhetzungen, Nötigungen und Bedrohungen. Die Zahl der erfassten Straftaten im Bereich „sexuelle Orientierung“ und geschlechtsbezogene Diversität“ hat sich seit 2010 fast verzehnfacht. In einer Bundestagsaussprache erinnerte der CDU-Abgeordnete Jan-Marco Luczak daran, dass sich 40 Prozent der queeren Community aus Angst nicht offen zu ihrer Identität bekennen. „Sie verschweigen sie, sie verstecken sich sogar“, sagte Luczak. Das deckt sich mit Umfrageergebnissen der EU-Grundrechteagentur: Mehr als die Hälfte der Befragten in der EU vermeiden es, Händchen mit einem gleichgeschlechtlichen Partner zu halten.

„Wir leben in einem freien Land, aber diese Menschen sind nicht frei.“

Jan-Marco Luczak

Die AIDS-Hilfe Frankfurt ist eine wichtige Anlaufstelle für die Community. Sie bietet einmal im Monat eine Sprechstunde mit den Ansprechpersonen für LSBTIQ* der Polizei im Szenetreff „Switchboard“ an, berät Opfer, macht Prävention an Schulen. Geschäftsführer Carsten Gehrig sagt: „Wir setzen auf niedrigschwellige Angebote und wollen die Betroffenen empowern: ,So wie du bist, bist du richtig. Wir sind da und unterstützen dich.‘“ Auch der Sozialpädagoge beobachtet eine zunehmende Feindlichkeit. Gehrig nennt neben einem Rechtsruck abwertende Äußerungen von Politikern und eine insgesamt gesunkene Hemmschwelle als Ursachen, auch durch Social Media. Als wichtigste Mittel nennt er Bildung und Aufklärung: „Wir müssen vermitteln, wie wichtig Menschenrechte und Toleranz sind. Queerfeindlichkeit ist kein Randproblem“, mahnt Gehrig.

Sparmaßnahmen könnten dies erschweren: „Es braucht mehr Schutzräume, mehr Unterstützung aus der Zivilgesellschaft und eine Verstetigung von finanziellen Mitteln für die Prävention.“ Sich einschüchtern zu lassen, komme nicht in Frage: „Wir werden weiter auf die Straße gehen und Flagge zeigen und nicht klein beigeben.“

Queerfeindliche Attacken können als Hasskriminalität eingestuft und dadurch härter bestraft werden. Auch Gefährderansprachen sind möglich. Alexander Brandau appelliert an Betroffene, Anzeige zu erstatten: „Dann können Polizei und Staatsanwaltschaft aktiv werden, die Täter zur Verantwortung ziehen und die Sicherheitsmaßnahmen anpassen.“ Niemand müsse Angriffe hinnehmen: „Queerfeindlichkeit und Hasskriminalität generell greifen die komplette persönliche Identität der Menschen an.“

Queerfeindlichkeit in Deutschland:

Die Zunahme queerfeindlicher Übergriffe zeigt sich auch im öffentlichen Raum. Bereits 2024 kam es bei vielen Pride-Veranstaltungen in Städten wie Flensburg, Aurich, Hannover, Dresden, Köln, Berlin oder Mannheim zu rechtsmotivierten Störungen, digitalen Hasskampagnen, Körperverletzungen und Einschüchterungsversuchen. Auch

2025 wurden CSDs – etwa in Gelsenkirchen, Düsseldorf, Schönebeck und Regensburg – beeinträchtigt oder abgesagt. Die Amadeu Antonio Stiftung dokumentierte bei den insgesamt 245 CSDs Angriffe gegen mindestens 110 Veranstaltungen. Bei rund der Hälfte der angegriffenen CSDs steckten dahinter organisierte Strukturen, etwa rechtsextreme Kommunalpolitiker und Gruppierungen.

Laut der EU-Grundrechteagentur werden nur rund elf Prozent der queerfeindlichen Delikte angezeigt. Ihre Studie mit gut 100.000 Teilnehmenden zeigt, dass viele Betroffene Gewalt oder Diskriminierung aus Angst vor weiterer Stigmatisierung oder mangelndem Vertrauen in die Behörden nicht melden.

“Die Folgen sind tiefgreifend und oft unsichtbar“

Jonas Leutz und Andreas Bösener sind Vorstandsmitglieder beim Verband Queere Vielfalt (LSVD) in Sachsen-Anhalt, der Ratsuchende berät und sich öffentlich für deren Belange einsetzt. Sie erklären, wie Betroffene die zunehmende Feindseligkeit im Alltag erleben und welche gravierenden Folgen das für sie hat.

Wie erleben Sie die Zunahme der Queerfeindlichkeit im Alltag?

Jonas Leutz: Wir merken dies sehr konkret in unserer Beratungsarbeit: Immer häufiger wenden sich Personen an uns, die von Diskriminierung, Bedrohung oder sogar körperlicher Gewalt betroffen sind. Die Zahl der Fälle, die wir gezielt an die Mobile Opferberatung (MOB) verweisen, hat spürbar zugenommen. Ebenso erkennt unsere eigene Meldestelle (dimsa.lgbt) für Gewalt diesen Trend. Besonders erschreckend ist, dass einige Betroffene gezielt mehrfach angegriffen oder bedrängt werden, etwa beim Tragen von Regenbogen-Symbolen oder beim offenen Leben ihrer Identität.

Wie äußert sich die Gewalt konkret?

Andreas Bösener: Queerfeindliche Anfeindungen und Bedrohungen reichen von verbalen Übergriffen bis hin zu gezielter Gewalt. Immer wieder hören wir von beleidigenden Kommentaren, abwertenden Blicken oder systematischer Ausgrenzung, etwa in der Schule, am Arbeitsplatz oder im öffentlichen Raum. Viele LSBTIQ*-Personen berichten, dass sie beim Hand-in-Hand-Gehen auf der Straße beschimpft oder bewusst angestarrt werden. Trans*Personen werden regelmäßig auf ihre Körper reduziert oder ungefragt „geoutet“. Besonders belastend ist, dass solche Erfahrungen oft nicht als „wichtig genug“ wahrgenommen werden, um angezeigt zu werden, dabei sind sie für Betroffene tief verletzend und langfristig traumatisierend.

„Die Frage ist ja nicht nur, ob man queer leben kann, sondern wie sicher, frei und würdevoll das geschieht.“

Andreas Bösener

Kennen die Sicherheitsbehörden den Ernst der Lage?

Jonas Leutz: Wir greifen auf die Einschätzungen der Ansprechperson für die Belange von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans und intergeschlechtlichen Menschen bei der Polizei Sachsen-Anhalt, zurück. Auch sie bestätigt, dass queerfeindliche Vorfälle zunehmen. Die Polizei ist zunehmend sensibilisiert. Gleichzeitig erleben wir, dass CSD-Veranstaltungen in Sachsen-Anhalt mehr Schutz benötigen als noch vor wenigen Jahren. Trotz Sicherheitsvorkehrungen kommt es regelmäßig zu verbalen Anfeindungen, Bedrohungen oder Störversuchen. All das spiegelt die angespannte Stimmung wider, in der queere Sichtbarkeit zunehmend unter Druck gerät.

Wer sind die Täter?

Jonas Leutz: Der Großteil stammt aus dem rechtsextremen Spektrum. Oft scheint es so, als würden vor allem Menschen einer anderen Nationalität oder aus religiösen Motiven heraus LSBTIQ*-Menschen diskriminieren oder angreifen. Diese Taten dürfen nicht heruntergespielt werden. Wir nehmen im Alltag wahr, dass die rechtsextremen und deren Befürworter*innen das Problem sind. Aber auch Menschen aus der sogenannten gesellschaftlichen Mitte handeln queerfeindlich, etwa durch abwertende Kommentare oder bewusste Ausgrenzung. Besorgniserregend ist, dass sich viele Täter durch politische Hetze und den gesellschaftlichen Rechtsruck bestärkt fühlen. Das senkt die Hemmschwelle und führt dazu, dass unterschwellige Feindlichkeit offen ausgelebt wird.

Können Sie Beispiele nennen?

Andreas Bösener: Erst kürzlich wurde ein möglicher Anschlag auf den CSD in Wernigerode bekannt: Ein junger Mann prahlte öffentlich, er habe 70 Schuss Munition zu Hause, „es soll ja auch wehtun“. Bei einer Durchsuchung wurden Schreckschusswaffen und Munition gefunden. Solche Vorfälle sind längst keine Einzelfälle mehr. Immer wieder erreichen uns Berichte über gezielte Einschüchterungsversuche bei CSD-Veranstaltungen, etwa durch rechte Gruppen mit Hitlergrüßen, SS-Runen oder offener Hetze. Auch im Netz formieren sich queerfeindliche, teils organisierte Angriffe. Doch die eigentliche Gefahr liegt oft im Alltag: Beleidigungen, Bedrohungen auf der Straße, Spuckattacken.

Welche Folgen hat das für Betroffene?

Andreas Bösener: Die Folgen sind tiefgreifend und oft unsichtbar. Viele queere Menschen entwickeln Strategien der Vermeidung: Sie halten in der Öffentlichkeit keine Hände mehr, meiden bestimmte Orte oder verstecken ihre Identität ganz. Die ständige Angst, beleidigt, bedroht oder angegriffen zu werden, führt bei vielen zu Depressionen, innerer Anspannung, Rückzug oder zu Suizid.

„Wir nehmen im Alltag wahr, dass die Rechtsextremen und deren Befürworter*innen das Problem sind.“

Jonas Leutz

Ist es noch überall möglich, offen queer zu leben?

Andreas Bösener: Offen queer zu leben ist in Deutschland theoretisch überall möglich, aber praktisch längst nicht überall sicher. In Sachsen-Anhalt hängt die Sicherheit oft vom Wohnort ab: In städtischen Räumen wie Magdeburg oder Halle kann Sichtbarkeit im Alltag leichter gelingen. Aber in ländlicheren Regionen fehlt vielen queeren Menschen der Rückhalt. Die Frage ist ja nicht nur, ob man queer leben kann, sondern wie sicher, frei und würdevoll das geschieht.

Wer trägt die Verantwortung für das zunehmend queerfeindliche Klima?

Jonas Leutz: Deutschland ist eines der sichersten Länder für queere Menschen. Doch in den letzten Jahren haben rechte und rechtspopulistische Kräfte gezielt Stimmung gegen queere Menschen gemacht, etwa indem sie queere Sichtbarkeit als „Genderwahn“ diffamieren. Solche Narrative werden nicht nur in den Sozialen Medien verbreitet, sondern finden Eingang in Parlamente und mediale Debatten. Wenn queere Themen zur Provokation erklärt werden, trägt das maßgeblich zur Verrohung der Sprache und zu Anfeindungen bei. Verantwortung tragen dabei nicht nur die, die Hass säen, sondern auch jene, die schweigen.