684 Tage

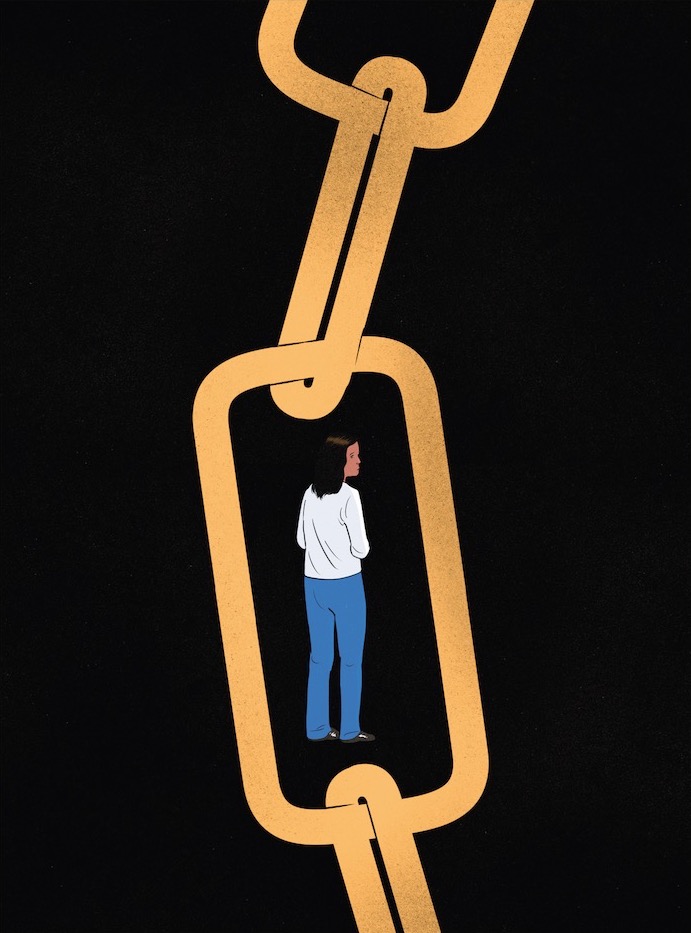

684 Tage saßen Ramona und Thorsten R. unschuldig hinter Gittern. Ihre eigene Tochter behauptete, sie hätten sie über Jahre wie eine Sexsklavin gehalten, an Dutzende Männer verkauft, sie selbst mehrfach sexuell missbraucht und misshandelt. Ihre Lebensgefährtin und Komplizin, Franzi A.*, gestand Vergewaltigungen an Josephine, die es wahrscheinlich nie gab, ging für sie ins Gefängnis und stärkte damit Josephines Glaubwürdigkeit.

Das Ehepaar R. hat durch seine Tochter alles verloren. Auch wenn sie offen ihre Geschichte erzählen, wollen sie unerkannt leben.

Josephine R. soll in dem Artikel nicht im Vordergrund stehen. Oder die Menschen, die ihr geglaubt haben. Über sie alle wurde schon in Dutzenden Artikeln und Podcast-Folgen von unterschiedlichen Medien berichtet, etwa „Der Spiegel“ und die „Braunschweiger Zeitung“. Hier soll es um die Menschen gehen, die Opfer geworden sind und alles verloren haben: Ramona und Thorsten R.

Der Ort, an dem alles begann

Der Herbst ist angebrochen, die Blätter färben sich allmählich bunt, und die Spaziergänger genießen die letzten milden Tage. Goslar ist eine Stadt, die vom Krieg verschont blieb. Überall stehen alte Gebäude, die an eine längst vergangene Zeit erinnern. Die Polizeistation gehört nicht dazu. Sie ist ein modernes, wenn auch erblasstes Gebäude. Ramona und Thorsten R. stehen auf dem Parkplatz davor. Früher lebten sie in Goslar, heute an einem unbekannten Ort.

Für ein Gespräch mit dem WEISSER RING Magazin sind sie nach Goslar zurückgekehrt, dorthin, wo alles begann. Hier wurden sie verhört und mussten sich gegen Vergewaltigungsvorwürfe wehren. Statt in den Verhörraum im Keller geht es dieses Mal ein paar Etagen weiter nach oben, in einen Besprechungsraum. Der Treffpunkt wurde gewählt, um in Ruhe und abseits der Öffentlichkeit sprechen zu können.

Mehr als zwei Stunden lang werden sie von ihren Erfahrungen mit der Justiz erzählen. „Von den ersten falschen Anschuldigungen habe ich im Frühjahr 2021 erfahren. Als ich am Muttertag verhaftet wurde“, sagt Ramona R. fassungslos. Vergewaltigung, Misshandlung und der Verkauf ihrer Tochter werden ihr vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaften in Braunschweig und Stendal ermitteln, da die Tatvorwürfe zwei Orte betreffen.

Nach drei Wochen Untersuchungshaft wird sie entlassen, weil die Ermittlungsbehörde Zweifel an Josephines Aussagen hat und die Ermittlungen einstellt. „Ich lief zu Fuß zum Bahnhof, stieg in den Zug und fuhr nach Hause.“ Sie hat einen Wohnungsschlüssel, aber Thorsten R. ist auf der anderen Seite der Tür. „Es klingelte und plötzlich stand meine Frau vor mir“, blickt er zurück. Sie fallen sich in die Arme, doch viel Zeit haben sie nicht füreinander, Thorsten R. muss zur Nachtschicht.

2022 werden auch in Stendal die Ermittlungen eingestellt, nachdem die Gutachterin Bettina Reinhold zu dem Ergebnis gekommen ist, dass erhebliche Zweifel an der Glaubwürdigkeit von Josephine R. bestehen. Josephine R. nimmt Kontakt zu ihrer Mutter auf, entschuldigt sich und behauptet, ihre Lebensgefährtin Franzi A. habe sie zu falschen Anschuldigungen gezwungen. Das Ehepaar verzeiht seiner Tochter. Doch kurz darauf erhebt die Staatsanwaltschaft neue schwere Vorwürfe gegen Ramona und nun auch Thorsten R., gestützt auf Aussagen der mittlerweile verurteilten Franzi A. Sie selbst hat sich bisher zu keinem der Vorwürfe gegenüber den Medien geäußert.

Das Ehepaar weiß nicht, was hinter seinem Rücken passiert. Josephine zieht bei ihren Eltern ein, sie verbringen viel Zeit miteinander. Eines fällt Ramona R. an ihrer Tochter auf: „Sie hatte immer ein Stofftier bei sich, das Franzi gehörte. Einen kleinen Tausendfüßler. Dabei saß diese Frau im Gefängnis, weil sie sie vergewaltigt haben soll“, sagt Ramona R. Manchmal begründet Josephine ihr Verhalten damit, dass nicht alles so sei, wie es aussehe.

Der lange Kampf des Andreas S.

Als Kind wurde er mehr als 150-mal von einem Kinderpsychiater missbraucht, als Erwachsener kämpft er für Aufklärung.

Die zweite Verhaftung

Es ist der 27. Juli 2022, spät am Abend. Josephine ist in ihrem Zimmer und das Ehepaar hat schon geschlafen. „Wir hörten einen lauten Knall und schwere Schritte die Treppen hochkommen. Dann wurde unsere Tür aufgerammt und das SEK stürzte hinein“, schildert Thorsten R. den Einsatz. „Auf den Boden, auf den Boden!“, hallt es plötzlich durch die Wohnung. „Ich musste mich aufs Bett legen und mir wurden Handschellen angelegt“, sagt er.

„Ich wusste sofort, dass das irgendetwas mit Josephine zu tun hatte. Es konnte nur sie gewesen sein“, erinnert sich Ramona R., die auf dem Boden liegt, nachdem das SEK die Wohnung gestürmt hat. Im Urteil zum Freispruch schreibt später das Gericht, dass Josephine R. Tabletten zu sich nahm, um einen Mordversuch durch ihre Eltern vorzutäuschen. Die Eltern kommen für 684 Tage in Untersuchungshaft.

„Im ersten Moment habe ich keine Wut verspürt, sondern eine Ohnmacht. Die Wut kam später, nach dem ersten Verhandlungstag.“

Ramona R.

Der Prozess

Die Vorwürfe sind dieselben wie bei der ersten Verhaftung. „Im ersten Moment habe ich keine Wut verspürt, sondern eine Ohnmacht. Die Wut kam später, nach dem ersten Verhandlungstag“, weiß Ramona R. noch genau. Das Ehepaar hatte bereits beim Verlesen der Anklage den Eindruck, dass die Staatsanwaltschaft Braunschweig, insbesondere Oberstaatsanwältin Beyse, ihr Urteil schon gefällt hatte. „Unsere Taktik bei diesem Prozess war, zu schweigen und auf die Revision zu hoffen. Bei diesen Staatsanwälten hatten wir keine Chance“, sagt Ramona R.

Auf Anfrage des WEISSER RING Magazins wollte Beyse keine Stellungnahme zu den Vorwürfen abgeben. Der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig, Christian Wolters, wies alle Vorwürfe zurück: „Die Staatsanwaltschaft Braunschweig und auch keine Mitarbeiterin der Staatsanwaltschaft Braunschweig haben irgendjemanden vorverurteilt.“

Während des Prozesses stellten viele Medien das Verhalten des Ehepaares als kühl und emotionslos dar. „Ich habe geweint, viel geweint, aber nicht im Gerichtssaal – diesen Gefallen wollte ich niemandem tun“, sagt Ramona R. Besonders gelitten hätten sie unter der Trennung voneinander. „Wir konnten uns nur Briefe schreiben, die Wochen brauchten, um bei dem anderen anzukommen“, sagt Thorsten R. „Weihnachten war besonders schlimm. Es war das schönste Geschenk, als ich eine Karte von ihr bekam, auf der sie einen Weihnachtsmann für mich gemalt hatte“, sagt er und nimmt die Hand seiner Frau. Im Besprechungsraum wirken beide weder emotionslos noch kühl, im Gegenteil.

Damals verlieren sie ihre Wohnung, ihre Katze muss ins Tierheim und fast ihr ganzer Besitz wird entsorgt. „Unsere Familien lagerten so viel, wie sie konnten, aber niemand wusste, wann wir wieder aus dem Gefängnis kommen werden. Wir haben viele Andenken verloren, Sachen mit emotionalem Wert, wie die Milchzähne der Kinder oder die erste Haarlocke“, sagt Ramona R.

Ramona und Thorsten R. gingen gemeinsam durch die schwere Zeit und haben sich durch Briefe gegenseitig Halt gegeben.

Die Zeit im Gefängnis ist hart. Ein Mithäftling schlägt Thorsten R. ins Gesicht. „Mehr ist aber nicht passiert“, sagt er. Ramona R. lernt eine Frau kennen, der sie sich anvertraut. „In Untersuchungshaft ist viel Bewegung, Frauen kommen und gehen. Ich gehörte irgendwann zu denen, die lange da waren“, sagt sie. Die Abende beschreiben beide als besonders schwer: Alleine in einer Zelle komme man in der Dunkelheit ins Grübeln.

Besonders schlimm wird es für Ramona R., als ihre Mutter stirbt. Sie hat Demenz und weiß offenbar nichts vom Gefängnisaufenthalt ihrer Tochter. „Wenn ein naher Angehöriger verstirbt, kann man für die Beerdigung einen Antrag auf Ausgang stellen“, sagt sie. Eine Antwort habe sie aber nie erhalten. Was mit dem Antrag passierte, konnte die Staatsanwaltschaft Braunschweig auf Anfrage nicht beantworten. Für Ramona R. gilt zu dem Zeitpunkt die Unschuldsvermutung, trotzdem kann sie sich nicht von ihrer Mutter verabschieden. „Das war wie ein Schlag ins Gesicht“, beschreibt sie den Moment. „Wir haben nach unserer Freilassung den Baum besucht, unter dem die Urne vergraben ist, und konnten Abschied nehmen.“

„Lieber sitze ich vier bis sieben Jahre mit einem reinen Gewissen, als dass ich etwas zugebe, das ich nie gemacht habe.“

Thorsten R.

Während des Prozesses bekommen beide ein Angebot von der Staatsanwaltschaft: Wenn sie gestehen, können sie eine kürzere Haftstrafe erhalten, heißt es. „Da wusste ich, es geht hier um viele Jahre Gefängnis. Aber ich lehnte ab. Ich gestehe nichts, was ich nicht getan habe“, sagt Ramona R. Ihr Mann sieht es genauso und handelt entsprechend: „Lieber sitze ich vier bis sieben Jahre mit einem reinen Gewissen, als dass ich etwas zugebe, das ich nie gemacht habe.“ Auf Anfrage bestätigt die Staatsanwaltschaft Braunschweig das Angebot nicht: „Sollte ein derartiges Angebot in der Hauptverhandlung erfolgt sein, wäre es in der Hauptverhandlung erwähnt worden.“

Dann das Urteil: Ramona R. erhält 13 Jahre und sechs Monate Haft plus Sicherungsverwahrung, Thorsten R. neun Jahre und sechs Monate. „Wir waren auf die hohe Strafe vorbereitet durch unsere Anwälte. Trotzdem war es hart, als der Schuldspruch kam, aber auch da brach ich nicht vor den Augen der Staatsanwaltschaft zusammen. Ich blieb stark und weinte erst, als ich wieder alleine war“, sagt Ramona R. „‚Aufgeben ist keine Option‘, haben wir uns in Briefen geschrieben. Und: ‚Am Ende wird alles gut und ist es noch nicht gut, dann ist es noch nicht das Ende‘“, erzählt Thorsten R.

Die anderen Opfer

Ihre Anwälte sowie Psychologen und auch das Gericht glauben Josephine R. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, dass da etwas nicht stimme und deshalb ignoriert werden. Dazu gehört die Psychologin und Gutachterin Bettina Reinhold, die 2022 für die Staatsanwaltschaft Stendal ein Gutachten über Josephine R. anfertigt und erhebliche Zweifel an der Glaubwürdigkeit des vermeintlichen Opfers äußert, woraufhin die Ermittlungen eingestellt werden.

Im Braunschweiger Prozess wird dieses Gutachten von Oberstaatsanwältin Beyse scharf kritisiert: „Erhebliche handwerkliche Mängel“, attestiert sie. Dabei sei es nicht geblieben, wie Reinhold im Gespräch mit dem WEISSER RING Magazin erzählt: „Frau Beyse rief mich an und wir sprachen 45 Minuten“, erinnert sie sich. Beyse habe da die fachliche Einschätzung von Reinhold ausgeblendet und sich keines Besseren belehren lassen. So etwas sei ihr in all den Jahren noch nicht passiert. Sie habe die Oberstaatsanwältin gewarnt und ihr gesagt: „Ich glaube, Sie setzen auf ein falsches Pferd.“ Auch sei Reinhold nicht vorgeladen worden, was sie als ungewöhnlich empfunden habe.

Das WEISSER RING Magazin hat die Braunschweiger Staatsanwaltschaft und Vanessa Beyse mit den Vorwürfen konfrontiert und gefragt, welche Mängel das Gutachten von Reinhold gehabt haben soll. Daraufhin verwies die Behörde an die Staatsanwaltschaft Göttingen, da diese im Rahmen von Ermittlungen gegen Beyse aktuell die Akte zum Fall habe. Das Ehepaar R. hat sich nämlich nach dem Freispruch juristische Hilfe geholt, um gegen das erste Verfahren und Beyse vorzugehen. Göttingen antwortete: „Es gibt im Verfahren einen Vermerk, in dem Oberstaatsanwältin Beyse dargelegt hat, warum sie das Gutachten von Frau Dr. Reinhold nicht für relevant hält. Zu den näheren Gründen wenden Sie sich bitte an die Staatsanwaltschaft Braunschweig.“ Informationen zu dem Telefonat zwischen Beyse und Reinhold hat Göttingen nicht.

Neben der Gutachterin hat damals noch jemand Zweifel: der leitende Ermittler Lutz Lucht von der Polizei Goslar. „Bereits bei den ersten Ermittlungen stellten wir unplausible und widersprüchliche Angaben von Josephine fest sowie unwahre Aussagen zu behaupteten Taten. Ferner haben wir Manipulationen von Beweismitteln festgestellt“, sagt er im Gespräch mit dem WEISSER RING Magazin. Die Staatsanwaltschaft wie auch das Oberlandesgericht folgen den Ermittlungsergebnissen und Schlussfolgerungen jedoch nicht. Lucht kann auch nicht nachvollziehen, wieso das „aussagekräftige“ Gutachten von Reinhold nicht in das Verfahren eingebracht wird.

„Als der Staatsanwalt in seinem Plädoyer vorlas, was alles im ersten Verfahren schieflief, kamen mir die Tränen.“

Ramona R.

„Uns wurden schwere Vorwürfe gemacht. Wir hätten voreingenommen, einseitig und schlampig ermittelt. Die Anklagevertreterin erklärte in ihrem Plädoyer, dass sie sich für mich schämen würde und die Vertreterin der Nebenklage sprach gegenüber der Presse von einem Polizeiskandal“, sagt der mittlerweile pensionierte Polizist. Über den angeblichen „Polizeiskandal“ berichtete damals die „Braunschweiger Zeitung“. Auf die Frage, wie mit dem Ermittler während des Verfahrens umgegangen wurde, verwies die Staatsanwaltschaft das WEISSER RING Magazin erneut nach Göttingen. Die dortige Staatsanwaltschaft gab an, hierzu keine Informationen zu haben.

Reinhold spricht von einem Justizskandal. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig sieht das anders und erklärt auf Anfrage: „Fakt ist, dass ein Gericht die Schuld von Ramona und Thorsten R. festgestellt hat. Diese Entscheidung wurde durch die Revisionsinstanz aufgehoben und in einem neuen Prozess wurden die Angeklagten freigesprochen. Das ist ein ganz normaler Verfahrensgang in einem Rechtsstaat. Insoweit ist der Fall Josephine R. ein Beispiel für einen funktionierenden Rechtsstaat.“

Die frühere Anwältin von Josephine R., Gabriele Rieke, zeigt sich selbstkritischer. Sie schreibt in einer Stellungnahme: „Mitteilen kann ich Ihnen, dass ich es selbst nicht für möglich gehalten hätte, dass es jemand schafft, mich derart zu manipulieren.“ Andererseits „bin ich Parteivertreterin und habe daher eine andere Rolle als die Staatsanwaltschaft. Leider ist vieles in diesem Verfahren bis heute unklar.“ Sie habe Josephine R. angezeigt, da diese nun auch sie der Vergewaltigung bezichtige. Wie der Ermittlungsstand ist, hat sie nicht mitgeteilt.

Die Revision

Die Taktik des Ehepaares geht auf: Im Juni 2024 kommt die Freilassung, der Freispruch am 26. September, seit dem 5. Oktober 2024 ist dieser auch rechtskräftig. „Als der Staatsanwalt in seinem Plädoyer vorlas, was alles im ersten Verfahren schieflief, kamen mir die Tränen“, erinnert sich Ramona R. „Ich habe gezittert vor Erleichterung“, so Thorsten R.

Der Bundesgerichtshof hebt das Urteil auf, da sich das Verfahren fast nur auf Josephines Aussagen gestützt und ein objektives psychologisches Gutachten gefehlt habe. Im neuen Verfahren werden Ramona und Thorsten R. freigesprochen: „Die Kammer ist nach der Beweisaufnahme zu der Überzeugung gelangt, dass sich die Anklagevorwürfe, soweit sie über die getroffenen Feststellungen hinausgehen, nicht nur nicht haben nachweisen lassen, sondern dass sie falsch sind und zu Unrecht erhoben wurden.“ Weiter heißt es im Urteil, dass nicht festgestellt werden konnte, ob es überhaupt jemals zu Straftaten gegenüber Josephine R. kam.

Eine Entschuldigung von den Beteiligten am ersten Prozess erhalten die beiden nicht. Fast ein Jahr dauert es, bis sie die Haftentschädigung ausgezahlt bekommen. Die Haftentschädigung setzt sich aus 75 Euro pro Tag im Gefängnis zusammen. „Für 24 Stunden Freiheitsentzug sind 75 Euro zu wenig“, kritisiert Thorsten R. In der Zeit im Gefängnis haben sich Schulden angehäuft. Rechnungen und Kredite liefen schließlich trotz der Haft weiter, aber es gab in der Zeit kein Einkommen. Sie hätten mit der Entschädigung ihre Schulden und Kredite abbezahlt, mehr als ein Jahr nach der Entlassung fehle jedoch noch das Geld für den Verdienstausfall von Thorsten R.

Das Ehepaar R. hat mithilfe des bekannten Anwalts Johann Schwenn rechtliche Schritte gegen Oberstaatsanwältin Beyse eingeleitet, die Ermittlungen laufen noch. Gegen Josephine R. laufen mehrere Anzeigen, von unterschiedlichen Personen. Sie hat auf Anfrage bislang nicht reagiert. Die Staatsanwaltschaft teilt mit, dass sie von ihrem Schweigerecht Gebrauch macht.

Josephine R. hat vielen Menschen offenbar geschadet, die Beziehung von Ramona und Thorsten R. aber nicht zerstört. Das Ehepaar sitzt seit mehr als zwei Stunden

auf dem Polizeirevier in Goslar. Bei der Frage, ob Josephine je zwischen ihnen gestanden habe, lacht Thorsten R. nur leise. Er nimmt die Hand seiner Frau, blickt ihr in die Augen und sagt: „Nein, niemals. Wir sind stärker als vorher“. Ramona lächelt.

Die Chronologie eines Justizirrtums

2020: Josephine R. behauptet erstmals, von mehreren Männern sexuell missbraucht worden zu sein, zeigt angebliche Verletzungen und beschuldigt Familienangehörige. Heute deutet vieles darauf hin, dass sie sich selbst verletzte. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt gegen Josephines Ex-Mann, die Staatsanwaltschaft Stendal gegen den leiblichen Vater sowie die Mutter Ramona R. In der Psychiatrie lernt Josephine ihre spätere Partnerin und Komplizin Franzi A. (Name geändert) kennen.

2021: Josephine wird gefesselt und verletzt aufgefunden. Sie wurde angeblich überfallen, zudem sollen ihr die Haare abrasiert worden sein. Ramona R. kommt kurzzeitig in Untersuchungshaft, das Verfahren wird wegen Zweifeln an Josephines Aussage eingestellt. Nach angeblichen Gewaltdelikten durch Franzi A. wird diese festgenommen und kommt in Haft. Auch diese Vorfälle hat Josephine R. wahrscheinlich fingiert. Die Akte kommt zu Oberstaatsanwältin Vanessa Beyse in Braunschweig.

2022: Die Staatsanwaltschaft Stendal stellt die Ermittlungen gegen Ramona R. und ihren Ex-Mann ein: Die Gutachterin Bettina Reinhold kam zu dem Ergebnis, dass Josephine nicht glaubwürdig sei. Franzi A. gesteht mehrere Vergewaltigungen an Josephine R., die es wohl nie gegeben hat, und wird zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Nach dem Urteil beschuldigt sie auch Ramona und Josephines Stiefvater Thorsten R. Das Ehepaar wird im Juli verhaftet, und Oberstaatsanwältin Vanessa Beyse erhebt Anklage.

2023: Der Prozess in Braunschweig endet mit harten Urteilen: Ramona R. erhält 13 Jahre und sechs Monate Haft plus Sicherungsverwahrung, Thorsten R. neun Jahre und sechs Monate. Sie beantragen Revision.

2024: Der Bundesgerichtshof hebt das Urteil auf. Im neuen Verfahren vor dem Landgericht Braunschweig werden beide im September freigesprochen.

Transparenzhinweis:

Der WEISSE RING wurde von Josephine R. getäuscht und leistete ihr einmalig Soforthilfe, als sie noch als Opfer sexualisierter Gewalt galt. Der WEISSE RING verfolgt das Ziel, allen Opfern von Straftaten unbürokratisch und zeitnah Unterstützung zu leisten. Seitdem die Taten an Ramona und Thorsten R. bekannt wurden, setzt sich der WEISSE RING intensiv für das Ehepaar ein und sammelte mehrere Tausend Euro an Spenden.