Der Wegweiser

Nach dem Messerangriff von Aschaffenburg war die Stimmung in der Republik politisch aufgeheizt, auch wegen der bevorstehenden Bundestagswahl. Vor Ort blieb Rainer Buss besonnen. Der stellvertretende Außenstellenleiter des WEISSEN RINGS half den Betroffenen, indem er ihnen Perspektiven aufzeigte.

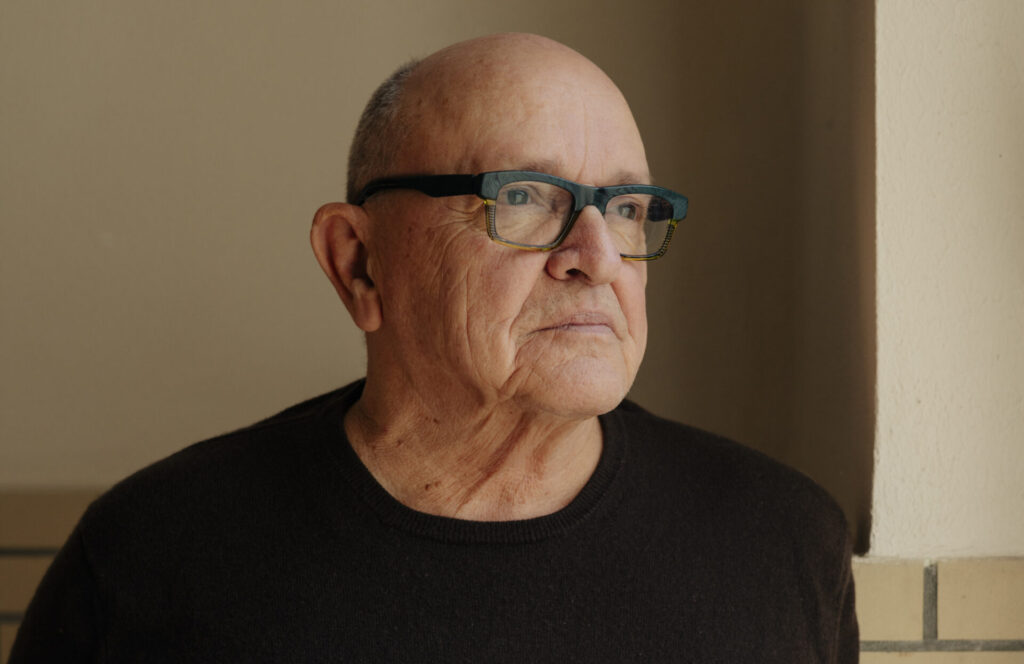

Als langjähriger Vorsitzender Richter hat der Aschaffenburger Rainer Buss nicht nur gelernt, Fragen zu stellen, sondern auch, sich in ganz unterschiedliche Menschen hineinzuversetzen und ihnen aufmerksam zuzuhören.

Von seinem Schreibtisch aus kann Rainer Buss auf den Park Schöntal schauen. An einem sonnigen Vormittag im März steht dort die Blüte des Magnolienhains bevor, des größten in Bayern, während die Krokusse schon sprießen.

Buss, vor seiner Pension langjähriger Vorsitzender Richter, erinnert sich an den Nachmittag des 22. Januar: „Ich war gerade mit einer Angelegenheit für den WEISSEN RING beschäftigt.“ Eben sah der Park noch „ganz unschuldig“ aus. Dann hört der ehrenamtliche Mitarbeiter die Sirenen, sieht „Blaulicht ohne Ende“ und bald einen Hubschrauber. Rainer Buss weiß: „Es muss etwas ganz Schlimmes passiert sein.“

Der 28-jährige, offenbar psychisch kranke Enamullah O. hat eine Kindergartengruppe attackiert und einen zweijährigen Jungen sowie einen 41-jährigen Mann erstochen, der den Täter aufhalten wollte. Drei weitere Menschen wurden schwer verletzt.

Etwa fünfzehn Minuten nach den ersten Sirenen bekommt Buss einen Anruf von der Polizei, am Abend nimmt er am Treffen der Opferbetreuungsgruppe teil und bespricht, wie der WEISSE RING jetzt helfen kann. In den folgenden Stunden und Tagen leitet der Jurist die nächsten Schritte ein. Er ruft bei der Trauma-Ambulanz in Würzburg an, um die Betroffenen dorthin zu vermitteln. Knüpft Kontakte zu Versorgungsamt, Landesunfallkasse, Kinder- und Jugendpsychiatrie. Wenige Tage später gibt diese besorgten Eltern bei einer Veranstaltung wichtige Hinweise zum Umgang mit der Tat. Ein Rat, der Buss in Erinnerung blieb: „Kinder brauchen nach so einem Ereignis Routine, und insbesondere Eltern müssen diese Stabilität vermitteln.“

„Die seelische Not war enorm“

Der frühere Richter bekommt von der Polizei eine Liste mit 15 Namen von Betroffenen. Über „Mittelspersonen“, die nah dran sind, geht er auf die Menschen zu. „Die seelische Not war enorm; die Mutter des getöteten Kindes und dessen Tante zum Beispiel waren am Boden zerstört“, blickt Buss zurück. „Es hat mich berührt, das Unglück der Betroffenen und die Tränen zu sehen.“ Aber „man funktioniert“, auch aus dem Impuls heraus, „etwas machen, schnell helfen zu wollen“. In den ersten Wochen ist der Ehrenamtliche in Vollzeit im Einsatz. Die damalige Situation in der Aschaffenburger Außenstelle des WEISSEN RINGS war „recht ungünstig“, sagt deren Leiter Wolfgang Schwarz. Der frühere Polizist, der auch Landesvorsitzender ist, hatte sich den Arm gebrochen, war gerade operiert worden. Andere, ansonsten aktive Mitglieder waren nur eingeschränkt verfügbar. Vieles lag nun bei Buss.

Er und Schwarz telefonierten regelmäßig miteinander, tauschten sich über die Hilfsmöglichkeiten aus. Die nordbayerische Außenstelle hätte Unterstützung aus der Mainzer Zentrale des WEISSEN RINGS bekommen können. Der Leiter der Außenstelle und sein Stellvertreter besprechen sich und gelangen zu der Überzeugung: „Wir schaffen das mit eigenen Kräften.“ Mit seinem Wissen, aber auch mit seiner besonnenen Art sei Buss ein Glücksfall für den Verein, auch und vor allem in solchen Lagen, beschreibt Schwarz seinen Vereinskollegen.

Wolfgang Schwarz (links) und Rainer Buss haben sich nach dem Attentat regelmäßig über Hilfsmöglichkeiten ausgetauscht.

Schnell wurde die Tat zu einem bestimmenden Thema im Bundestagswahlkampf, vor allem rechte Akteure versuchten, sie zu instrumentalisieren und Ressentiments zu schüren. Der AfD-Politiker und Faschist Björn Höcke und seine Partei riefen zu einer Gedenkveranstaltung in der Stadt auf. Rund 70 ihrer Anhänger kamen. Aschaffenburg und die Region hielten dagegen: An der Gegendemo nahmen 500 Menschen teil. Bereits kurz nach der Attacke waren 3000 Menschen zu einem stillen, würdevollen Gedenken zusammengekommen.

In der Nähe des Tatortes entstand bald eine kleine Gedenkstätte, mit unzähligen Kerzen, Blumen und Kuscheltieren. Ein Zelt, in dem Seelsorger Gespräche anboten, wurde aufgebaut. Verschiedene Organisationen, der WEISSE RING und die Stadt knüpften ein helfendes Netzwerk und sammelten Spenden. Bei Treffen gab Buss einen Überblick über die Situation der Betroffenen und deren Bedürfnisse. Oberbürgermeister Jürgen Herzing (SPD) mahnte wenige Stunden nach der Attacke zur Besonnenheit: „Ein Geflüchteter greift unschuldige Menschen an, verletzt und tötet sie. Wir sehen die Parallelen“, sagte er mit Blick auf die Amokfahrt von Magdeburg und den Messerangriff in Solingen. Aber: „Wir können und dürfen die Tat eines Einzelnen niemals einer gesamten Bevölkerungsgruppe anrechnen.“

„Wir helfen immer, wenn es notwendig ist, egal, wer der Täter war und wer betroffen ist.“

Rainer Buss

Buss kritisiert die Versuche, das Verbrechen zu instrumentalisieren. Ja, der Täter sei ein Geflüchteter. Es habe aber auch Menschen mit Migrationsgeschichte gegeben, die ihn verfolgten und Opfern halfen. Auch habe ihm missfallen, wie Bundes- und Landespolitik bemüht waren, sich gegenseitig die Schuld dafür zu geben, dass die Tat nicht verhindert wurde. Bei seinem Einsatz für die Betroffenen habe er solche Nebengeräusche ausgeblendet. „Wir helfen immer, wenn es notwendig ist, egal, wer der Täter war und wer betroffen ist“, erklärt Buss. „Das ist ein wichtiger Grundsatz des WEISSEN RINGS“, ergänzt Schwarz.

Als Richter hatte Buss in spektakulären Wirtschaftsprozessen den Vorsitz, es ging etwa um Millionenbetrug, Schmiergeld- und Steuerskandale. Er hat gelernt, harte Fragen zu stellen und Urteile zu fällen, aber auch, sich in Menschen hineinzuversetzen. Wenn Buss Opfer begleitet, achte er darauf, „rücksichts- und verständnisvoll vorzugehen, mich erst einmal zurückzunehmen und zu schauen, wie die Menschen mit der Situation umgehen, und mich dann intuitiv anzupassen“. Er tröste schon, verstehe sich aber „nicht als Seelsorger, sondern als Wegweiser“. Informationen könnten Halt geben; vor der polizeilichen Vernehmung habe er einem schwerverletzten Helfer deshalb in Ruhe den genauen Ablauf erklärt. „Ich habe erfahren, dass es vielen Menschen am meisten hilft, wenn ihnen Wege aufgezeigt werden, wie es weitergehen kann, etwa bei der psychologischen Hilfe. Sie möchten auch in den aller schlimmsten Lagen eine Perspektive haben.“ Oft geht es um praktische Fragen: Wie kann eine Behandlung finanziert, wie der Hauskredit weiter abbezahlt werden?

Häufig kommen zum unfassbaren Schmerz über den Verlust von Angehörigen noch große Geldsorgen und Überforderung durch Bürokratie hinzu, auch im Fall von Aschaffenburg. Buss erklärt dann Formulare sowie Leistungen etwa der gesetzlichen Unfallversicherung und privaten Haftpflichtversicherung oder setzt sich dafür ein, dass die Unfallkasse 15.000 Euro Vorschuss gibt oder der Spendentopf angezapft wird, damit eine Betroffene sich die Fahrt in die Würzburger Trauma-Ambulanz leisten kann.

Nach dem Messerangriff gab es eine enorme Solidarität mit den Betroffenen. In der Nähe des Tatortes legten viele Menschen Kuscheltiere, Kerzen, Bilder und Briefe nieder.

Als Rainer Buss von seinem Einsatz erzählt, klingelt das Telefon. „Buss, WEISSER RING. Guten Tag“, sagt er. Der Anrufer braucht seinen Rat zur Frage, ob Geld aus dem Opferfonds auf Bürgergeld angerechnet wird. Unter bestimmten Bedingungen nicht, ähnlich wie Schmerzensgeld. Buss nimmt sich Zeit und erklärt die Regeln.

Zum WEISSEN RING kam er vor zehn Jahren – durch Wolfgang Schwarz, der seit 18 Jahren dabei ist. Sie gehen in denselben Fitnessclub, dort schlug Schwarz Buss ein Engagement vor. „Ich habe nach etwas Sinnvollem gesucht und fand die Idee gut, auch weil ich aus meiner beruflichen Erfahrung weiß, dass Opfer häufig zu kurz kommen.“ Schwarz war es zuvor ähnlich ergangen. Beide freuen sich über Rückmeldungen von Menschen, die, wie Schwarz es formuliert, „wieder Boden unter den Füßen bekommen“. So wie die Betroffenen, die Buss erzählt haben, die Traumatherapie habe ihnen in den vergangenen Monaten geholfen, aus ihrem Tief herauszukommen.

In Aschaffenburg habe das Netzwerk, auch beim Sammeln von Spenden, gut funktioniert, sagen die Ehrenamtlichen. Zu den Beteiligten zählten etwa der Verein Gutherzig und die Humorbrigade Hofgarten. Kürzlich hat die Stadt eine Bilanz veröffentlicht. Demnach sind für die Betroffenen 485.000 Euro zusammengekommen.

Der Park Schöntal

Zwei Monate nach der Tat steht Rainer Buss im sonnendurchfluteten Park Schöntal. Eine Gänsefamilie mit Küken watschelt in den Teich; junge und alte Menschen nutzen das gute Wetter für einen Spaziergang. Vor der provisorischen Gedenkstätte, die an die Attentate erinnert, bleibt ein Paar stehen. „Is scho schlimm“, sagt der Mann. Die beiden halten inne und schweigen eine Weile. Vor ihnen, in der Nähe des Tatortes, liegen Dutzende von Kuscheltieren, dazu Puppen, Blumen, Kerzen, kleine Engelsstatuen und handgeschriebene Briefe. Ein Teddy trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift „Lasst uns einfach wieder Mensch sein!“, auf eine Leinwand hat jemand eine Variante der Nationalhymne geschrieben: „Einigkeit und Recht und Freiheit / sei Gesetz in jedem Land / blüht ihr Menschen auf der Erde / blüht mit Liebe und Verstand“.

Ob der Anschlag seinen Blick auf den Park Schöntal verändert habe? „Nein“, sagt Rainer Buss, der oft mit dem Fahrrad durchfährt. Es sei nach wie vor ein schöner Park – wenngleich er manchmal an die Ereignisse denkt. Nach dem Messerangriff hat er mit seinen Kolleginnen und Kollegen bislang 25 Leute betreut.

Von seinem Schreibtisch aus wird Buss den Park im Blick behalten, auch bei seiner Arbeit für den WEISSEN RING. „Die Betreuung von Opfern ist oft eine langfristige Aufgabe. Wir sind weiterhin für sie da, wenn sie uns brauchen.“