Die vergessenen Opfer

Der Anschlag in Magdeburg, bei dem sechs Menschen getötet und 86 schwer verletzt wurden, hatte über 1.200 Betroffene zur Folge: Augenzeugen, Angehörige, Ersthelfer … die Liste ist lang. Doch eine Opfergruppe gerät dabei oft in Vergessenheit: migrantische Menschen, die aufgrund der Abstammung des Täters Rassismus erleiden.

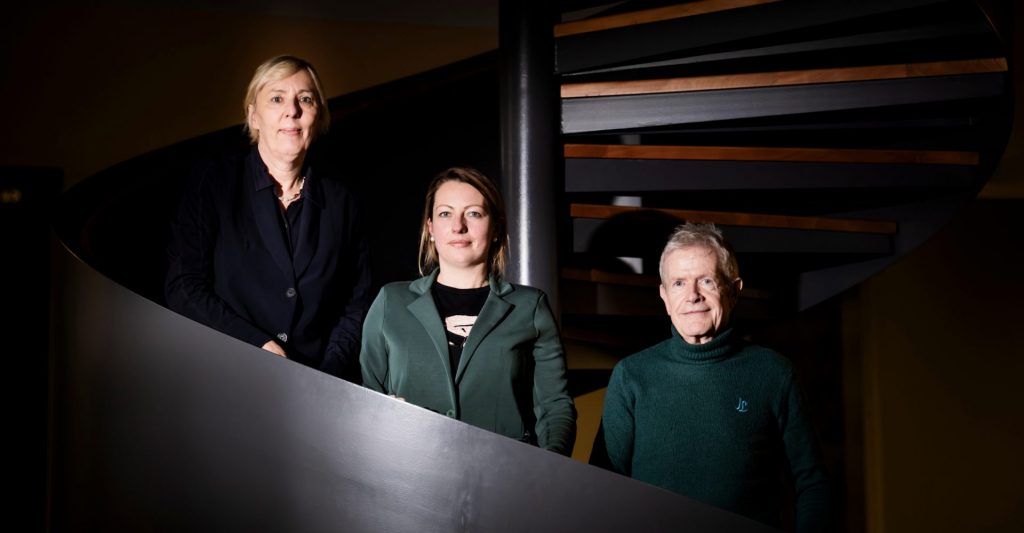

Saeed Majed in Magdeburg: Er erfährt verstärkt Rassismus seit des Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt.

Es wird gelacht, gemeinsam gegessen und gesprochen. Saeed Majed verbringt einen ganz normalen Freitagabend mit seinen Freunden. Bald wird die Stimmung aber kippen. Denn in ihrer Heimatstadt Magdeburg wird ein Mann mit seinem Auto auf den Weihnachtsmarkt rasen. Menschen sterben, werden schwerst verletzt und traumatisiert. Und auf Majed und seine Freunde wird eine Zeit voller rassistischem Hass und körperlicher Angriffe zukommen.

Der Anschlag hat nicht nur Magdeburg, sondern das ganze Land erschüttert. Sechs Menschen sind tot, 86 schwer verletzt. Dazu kommen 1200 weitere Betroffene wie Zeugen und Angehörige von Opfern. Es gibt aber noch eine Gruppe von Betroffenen, die in der öffentlichen Diskussion zumeist übersehen wird: Menschen, die wie der Täter einen Migrationshintergrund haben und deshalb angefeindet werden.

„Als wir die Nachricht hörten, wollten wir sofort die Nationalität des Täters wissen“, sagt Informatikstudent Saeed Majed (25). Aus Angst vor den möglichen Reaktionen, falls es kein Deutscher war. „Magdeburg ist unsere zweite Heimat – doch neben der Trauer mussten wir uns auf rassistische Anfeindungen vorbereiten, als bekannt wurde, dass der Täter aus Saudi-Arabien kam“, erklärt der gebürtige Syrer.

Schon am Tatabend wurde in der Stadt ein 18-jähriger Student mit Migrationsgeschichte verfolgt und geschlagen. Ein 13-Jähriger wurde in einem Fahrstuhl rassistisch beleidigt und gewürgt. Im Februar traf es erneut ein Kind: Ein 12-jähriges syrisches Mädchen wurde attackiert. Monate nach dem Anschlag bleibt die Stimmung angespannt – Ende April wurde ein Mann mit Migrationshintergrund vor seiner Haustür verprügelt.

Auch Saeed Majed wurde Opfer von rassistischer Gewalt. „Ich war in der Straßenbahn, als ein älterer deutscher Mann anfing, migrantisch aussehende Menschen zu beleidigen und zu bedrohen“, sagt er. Majed ging dazwischen. „Daraufhin beleidigte er mich rassistisch und wollte mich körperlich angreifen.“ Andere Fahrgäste,darunter auch Deutsche, wie Majed betont, gingen aber dazwischen. Der Student zeigte den Täter an. „Das Verfahren ist eingestellt worden, weil es nicht möglich war, einen Täter zu ermitteln“, stand in dem Schreiben der Staatsanwaltschaft an Majed, das dem WEISSEN RING Magazin vorliegt. „Dabei begrüßte die gerufene Polizei damals den Mann mit seinem Nachnamen“, sagt

Majed. Eine Erklärung von der Magdeburger Staatsanwaltschaft blieb auf Anfrage unserer Redaktion aus.

Rassistische Gewalt

Seit dem Anschlag stieg die Zahl rassistischer Übergriffe in Magdeburg stark an. Vor dem Attentat wurden dem Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt e. V. ein bis zwei Übergriffe pro Woche gemeldet; seitdem registrierte man bis zum 10. Januar bereits 20 rassistische Vorfälle, darunter Körperverletzungen, Beleidigungen und Drohbriefe. Saeed Majed, Mitglied des Syrisch-Deutschen Kulturvereins, berichtet im April von über 40 Fällen – von Diskriminierung bis Körperverletzung. Ein Verein, der eigentlich zwei Kulturen miteinander vereinen soll, war plötzlich für Opfer von rechter Gewalt zuständig. Der Verein arbeitet nun mit Beratungsstellen

wie „Entknoten“ und der Mobilen Opferhilfe zusammen. „Fast täglich gibt es Angriffe“, sagt Majed. Er schätzt die Dunkelziffer hoch ein, da viele Betroffene mit unsicherem Aufenthaltsstatus die Taten aus Angst vor negativen Konsequenzen nicht melden.

Der Magdeburger Dom ist bis heute eine evangelische Bischofskirche. Eine kleine Gemeinde hält dort regelmäßig Gottesdienste ab.

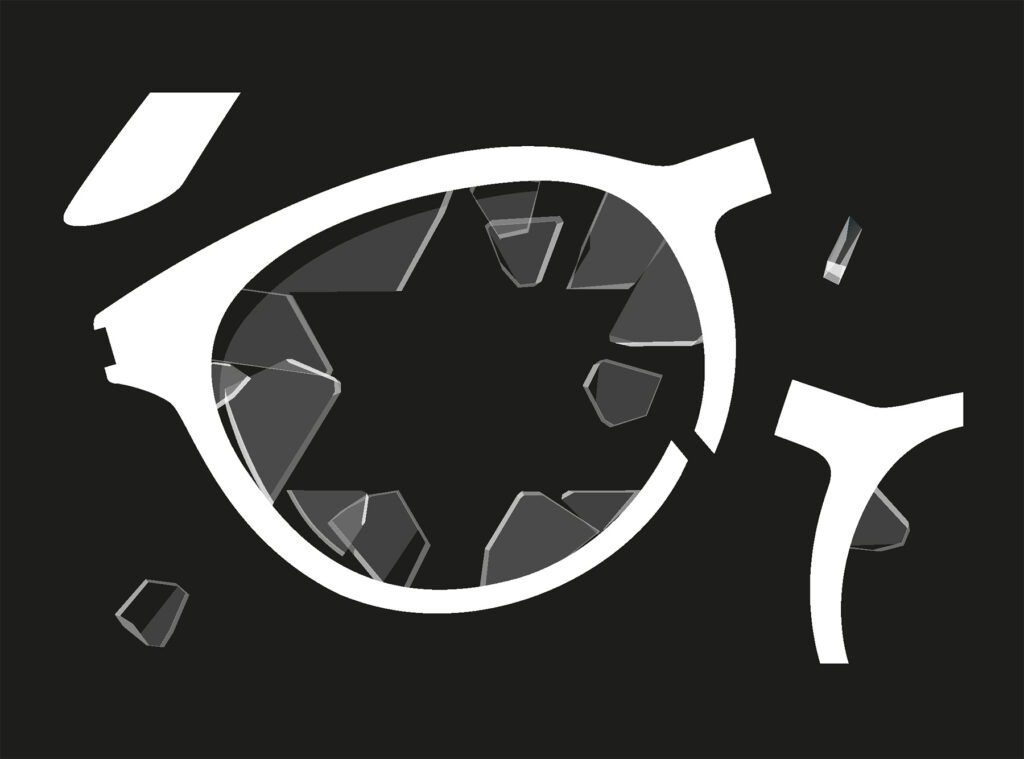

Für Majed steht fest: „Die Medien sind mit dafür verantwortlich, dass es zu immer mehr rassistischen Übergriffen im Alltag kommt.“ In den Wochen nach dem Anschlag gab es Dutzende Schlagzeilen und Artikel, die die Herkunft des mutmaßlichen Täters betonten. Wovon kaum geschrieben wurde: Der Tatverdächtige hasst den Islam, ist ein Fan der nach Ansicht des Verfassungsschutzes gesichert rechtsextremistischen Partei AfD und hat rechtsradikale Inhalte im Internet veröffentlicht. Der Thüringer Verfassungsschutz sprach von „Extremismusbezügen nach rechts“, die Medien sprachen weiter von dem „saudiarabischen Mann“.

Eine Analyse zeigt, dass Medien verstärkt über Anschläge berichten, wenn der Täter eine Migrationsgeschichte hat:

1035

Beiträge über den Anschlag in Magdeburg.

951

Beiträge über den Anschlag in München.

486

Beiträge über den Anschlag in Mannheim.

Der Wahlkampf im Februar löste laut Saeed Majed eine neue Welle an Hass aus: „Es war extrem belastend.“ In Talkshows dominierte das Thema Migration, rechte Gewalt hingegen blieb weitgehend unbeachtet. Von Januar bis April hatte die ZDF-Politik-Talkshow „Markus Lanz“ 16 Sendungen zu Migration, aber nur zwei Sendungen thematisierten Rechtspopulismus. Auch in anderen politischen Talkshows wie „Hart aber fair“, „Caren Miosga“ und „Maybrit Illner“ liefen Sendungen zum Thema Migration, aber keine zur rechten Gewalt in Deutschland. Majed

warnt: „Die Menschen sitzen daheim, sehen das und denken: Die Ausländer sind schuld.“ Parallel nimmt rechte Gewalt stark zu. 2024 wurden laut Innenministerium 42.788 rechte Straftaten registriert, ein neuer Höchststand. In Brandenburg meldet die Polizei täglich zehn solcher Taten.

Dass Medien verstärkt berichten, wenn der Täter eine Migrationsgeschichte aufweist, verdeutlicht eine kürzlich durchgeführte Analyse des Kommunikations-Unternehmens Ippen Media. Demnach wurde über die Anschläge in Magdeburg und München mehr als doppelt so oft berichtet wie über die Tat in Mannheim, bei der der Tatverdächtige ein Deutscher ist. Leitmedien veröffentlichten über Magdeburg 1.035 Beiträge, über München 951 und über Mannheim nur 486. Online waren es laut Newswhip jeweils über 4.300 Artikel zu Magdeburg und München, aber nur 2.479 zu Mannheim.

Die Rolle der Medien

Elena Kountidou ist die Geschäftsführerin der Organisation „Neue deutsche Medienmacher*innen“, die sich kritisch mit der Berichterstattung auseinandersetzt. „Dass Medien überproportional häufig über Verbrechen von nicht deutschen Tatverdächtigen berichten, ist gefährlich für unsere Gesellschaft“, warnt sie. Der Grund: Dadurch entstehe ein verzerrtes Bild. Der Mensch erfahre Kriminalität kaum aus der eigenen Erfahrung, sondern durch die Berichterstattung. „Und dann wird es natürlich auch gefährlich für migrantisch wahrgenommene Menschen in unserer Gesellschaft“, sagt Kountidou. Es werde eine Polarisierung aufgebaut und ein Bild gezeichnet von den „guten Deutschen“ gegen die „bösen, nicht integrierten Ausländer“. Ein Narrativ, das sich in der Geschichte immer wieder finden lasse. „Die Folgen medialer Zerrbilder bekommen die betroffenen Menschen im realen Leben zu spüren, und das gefährdet den gesellschaftlichen Zusammenhalt“, sagt Kountidou.

Menschen spazieren an der Elbe in Magdeburg entlang. Über der Elbe erstreckt sich die ehemalige Eisenbahnbrücke „Hubbrücke“.

Die mediale Stigmatisierung führe zu mehr Rassismus in der Bevölkerung. Nach aktuellen Angaben des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors macht Rassismus krank. „Betroffene erleben mehr Stress, haben ein schlechteres allgemeines Wohlbefinden und sind generell anfälliger für (psychische) Erkrankungen“, heißt es in dem Bericht.

So sollten Medien über Anschläge berichten

Die Medienexpertin beobachtet auch immer eine anlassbezogene Berichterstattung; so, als sei Migration ein Krisenthema. Dazu verwendeten Medien immer die gleichen stereotypischen Bilder: eine Frau mit einem Hijab und Plastiktüten in der Hand oder migrantisch aussehende Männer in einer großen Gruppe. „Es ist genauso möglich, die Menschen in einer positiven Lebenssituation darzustellen wie während der Arbeit oder mit der Familie auf einem Spielplatz“, sagt Kountidou.

Auch der Magdeburger Saeed Majed kritisiert die Darstellung und sagt: „Es fehlt an positiver Berichterstattung.“ In der Klinik

der Anschlagsopfer arbeiten Menschen aus über 20 Nationen; viele mit Migrationsgeschichte betrieben Stände auf dem Weihnachtsmarkt. „40.000 Menschen sind Teil dieser Gesellschaft – sie waren Zeugen, leisteten Erste Hilfe. Doch darüber spricht kaum jemand“, so Majed enttäuscht.

Viel mehr rechtsextreme Straftaten

Die Zahl politisch motivierter Straftaten in Deutschland ist 2024 gegenüber dem Vorjahr um 40 Prozent gestiegen, auf 84.000. Nach Angaben des Bundeskriminalamtes ist der größte Teil davon – fast die Hälfte – dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen. Dort gab es auch den stärksten Anstieg, um 50 Prozent im Vergleich zum Jahr 2023. Bei 31 Prozent der Delikte waren „ausländische Ideologien“ der Hintergrund, bei zwölf Prozent Linksextremismus. Als Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) die Statistik Ende Mai vorstellte, sagte er: „Die größte Gefährdung für die Demokratie geht vom Rechtsextremismus aus.“ Die Gewaltdelikte in dem Bereich haben ebenfalls deutlich zugenommen, um gut 17 Prozent auf 1.488. Rechtsextreme begehen außerdem die mit Abstand meisten Gewaltstraftaten, bei denen Kinder und Jugendliche gesundheitlich geschädigt werden.

Medienschaffende sollten Verantwortung übernehmen und die Art der Berichterstattung beispielsweise über Anschläge ändern, findet auch Elena Kountidou. „Der Pressekodex verlangt einen verantwortungsvollen Umgang bei der Herkunftsnennung, damit es nicht zu einer diskriminierenden Verallgemeinerung individuellen Fehlverhaltens führt“, sagt sie. Daher sollte ihrer Meinung nach die Herkunft nur genannt werden, wenn sie direkt in Verbindung zur Tat steht. In Magdeburg war dies nicht der Fall – der Tatverdächtige hatte ein rechtes Motiv und ist kein Islamist. Sie fordert, dass Journalisten bei Anschlägen gründlich recherchieren, faktenbasiert berichten, einordnen und ihre Aussagen mit Zahlen untermauern sollten – besonders in polarisierten Debatten.

Saeed Majed mag Magdeburg, doch denkt jetzt ans Wegziehen. „Mehrere Freunde sind schon gegangen. Nach zehn Jahren Studium, Arbeit und Ehrenamt“, sagt er. Sie fühlten sich nicht mehr willkommen, wurden beleidigt und angespuckt. Der Hass zerstöre die Vielfalt der Stadt. Noch hofft Majed auf eine Verbesserung. „Im April hatten wir unser Zuckerfest und haben alle dazu eingeladen. Es kamen 500 Menschen: Deutsche, Syrer, Ukrainer, alle waren zusammen. Dadurch haben wir noch Hoffnung.“