Am 14. Februar 1989 rief der iranische Revolutionsführer Chomeini die Muslime in aller Welt auf, den Schriftsteller Salman Rushdie zu töten, Autor des Buches „Die satanischen Verse“.

33 Jahre und 16 Bücher später, am 12. August 2022, stürmt im Amphitheater von Chautauqua ein junger Mann zur Bühne, wo Rushdie, mittlerweile 75 Jahre alt, spricht. Der Schriftsteller sieht den Mann im Augenwinkel kommen; es ist das Letzte, was sein rechtes Auge sehen wird. 15-mal sticht der Angreifer zu, sein Messer trifft Hand, Hals, Leber, Unterleib, Auge.

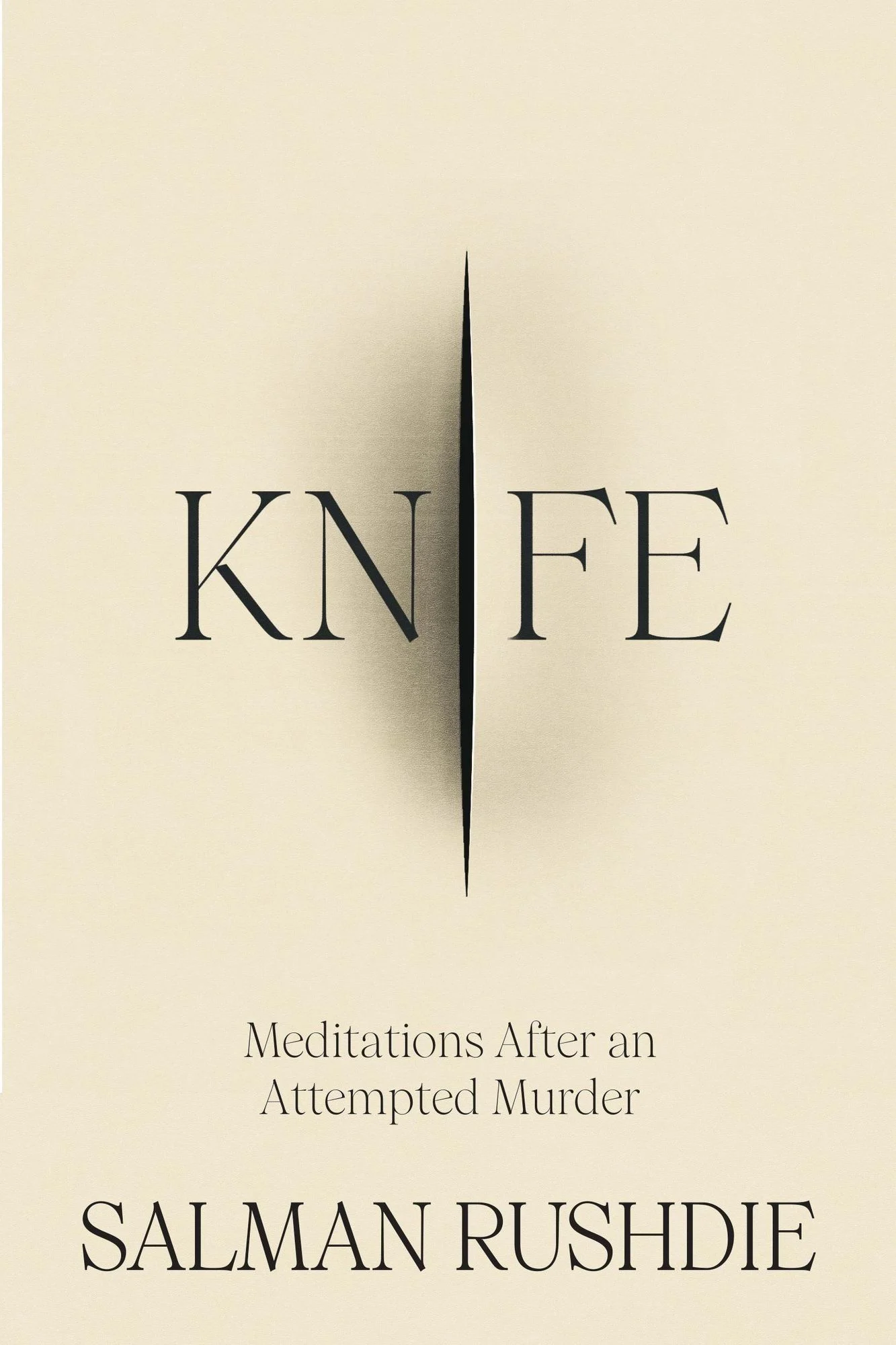

Rushdie überlebt – und sticht schon bald zurück, mit Worten: „Auch Sprache ist ein Messer“, schreibt er. „War ich unvermutet in einen Messerkampf geraten, war Sprache womöglich die Waffe, mit der ich mich wehren konnte.“ Sprache, so Rushdie, könne die Welt aufschneiden und ihre Bedeutung zeigen, und genau das tut der Schriftsteller in seinem Buch „Knife“, Messer. Er legt die Folgen des Verbrechens frei, zeigt seine Gefühle: den Schmerz, die Angst, die Scham.

18 Tage lang, „die längsten achtzehn Tage meines Lebens“, rang Rushdie auf der Intensivstation um sein Leben. Ihm wurde klar, dass er über das Attentat schreiben muss. Schreiben als Therapie, der Gedanke behagte ihm nicht, „Schreiben ist Schreiben und Therapie ist Therapie“, notiert er später. Aber da schreibt er längst, es geht nicht anders.

„Knife“ zeigt, schmerzhaft auch für den Leser, die „körperlichen Demütigungen“, die der Verletzte ertragen muss. Den Verlust der Autonomie. Die Zumutungen, denen ihn „Dr. Auge, Dr. Hand, Dr. Stich, Dr. Schnitt, Dr. Leber, Dr. Zunge“ aussetzen. Rushdie erinnert sich, sich „matt“ gefühlt zu haben, „erschöpft, deprimiert, fassungslos, krank, schwach“. Nur an ein Gefühl erinnert er sich nicht: Wut. „Wut kam mir wie ein sinnloser Luxus vor. Wut nutzte mir nichts; ich hatte mich um Wichtigeres zu kümmern.“

Wichtiger ist es für ihn, zu verstehen, und dafür nutzt er das Mittel, das ihn als Schriftsteller berühmt gemacht hat: die Fantasie. Er stellt sich einen Dialog mit seinem Attentäter vor. 27 Sekunden lang stach der Mann auf den hilflosen Schriftsteller ein, seitenlang kehrt der Schriftsteller nun das Machtverhältnis um und schlägt mit Worten auf den Attentäter ein, den er „A.“ nennt, „A. wie Arschloch“. Er spricht mit ihm über Gott und Glauben, über Liebe und Leben. „Untermotiviert“ kommt ihm die Tat seines „gescheiterten Mörders“ vor. Fast gelangweilt beendet er schließlich das Gespräch: „Ich habe nicht länger die Energie, ihn mir vorzustellen, so wie er nie in der Lage war, sich mich vorzustellen.“

Auf Gewalt habe er mit Kunst antworten wollen, so Rushdie. Am Ende seines nachdenklichen und klugen, deshalb so wertvollen Buches steht er wieder auf der Bühne in Chautauqua und fühlt sich: ganz. Das Verbrechen hat ihn nicht zerbrochen.

penguin.de/buecher/salman-rushdie-knife