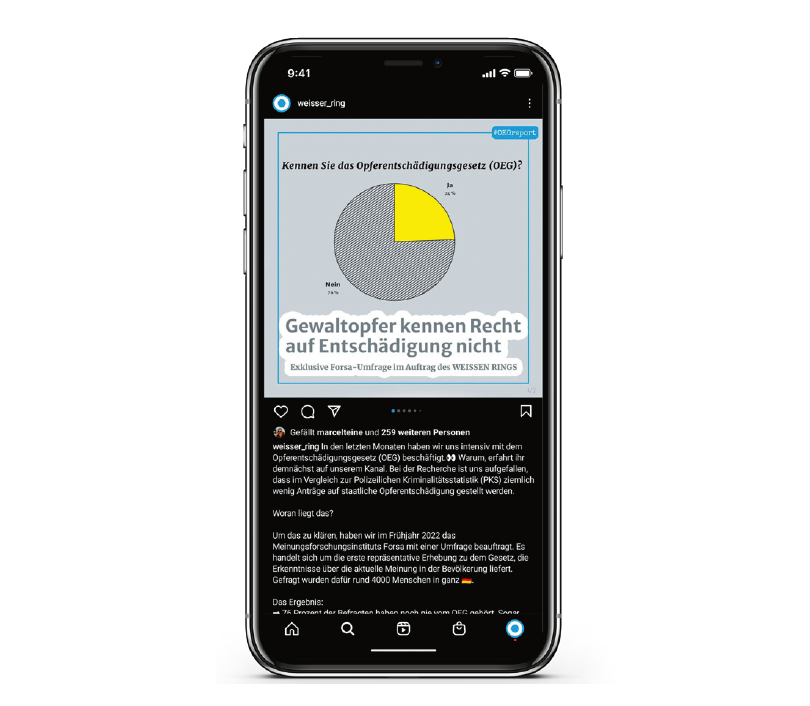

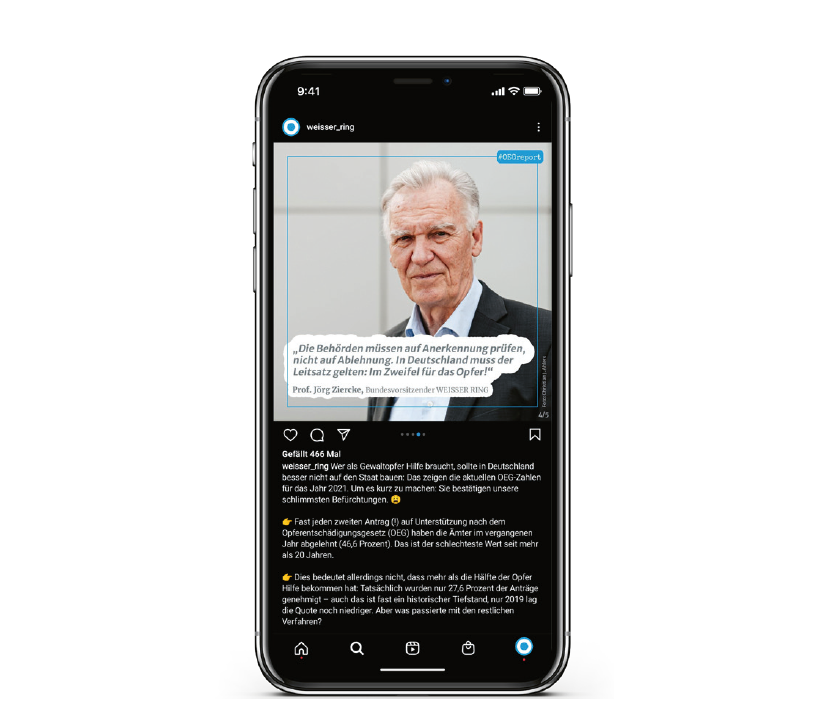

Opferentschädigung: Jeder zweite Antrag wird abgelehnt

Negativrekord bei der staatlichen Entschädigung für Gewaltopfer im Bund und bei den Ländern. Die Zahlen von 2023 im Überblick

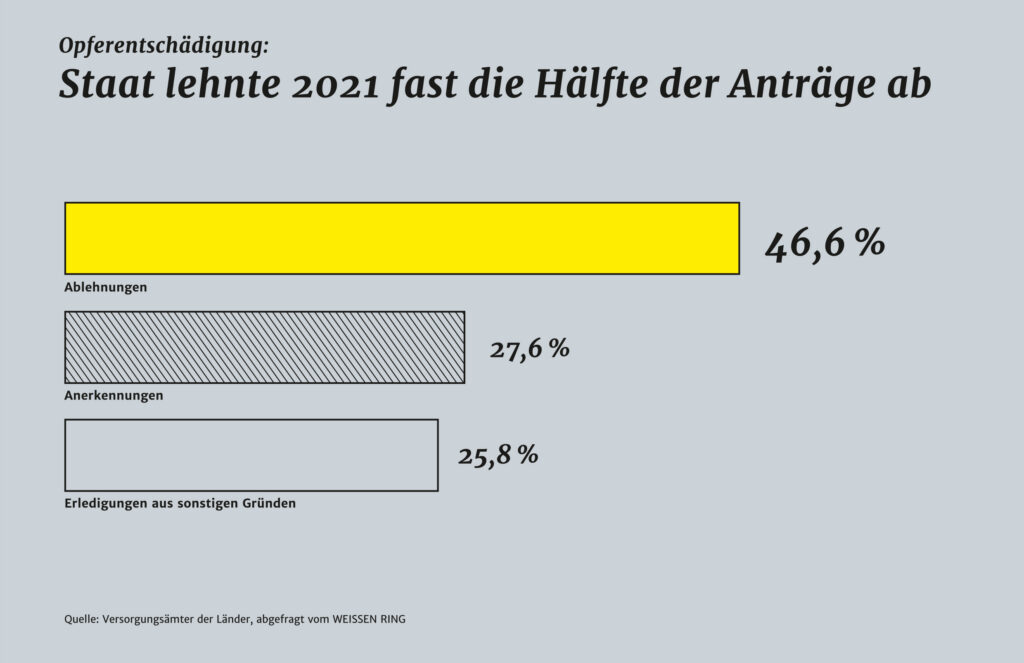

Neuer Negativrekord bei der staatlichen Unterstützung für Opfer von Gewalt: Im Jahr 2023 haben die Versorgungsämter in Deutschland 48,1 Prozent der Anträge auf Hilfen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) abgelehnt. Der bisherige Höchstwert aus dem Jahr 2022 lag bei 46,6 Prozent. Das geht aus der jährlichen exklusiven Dokumentation des WEISSEN RINGS hervor.

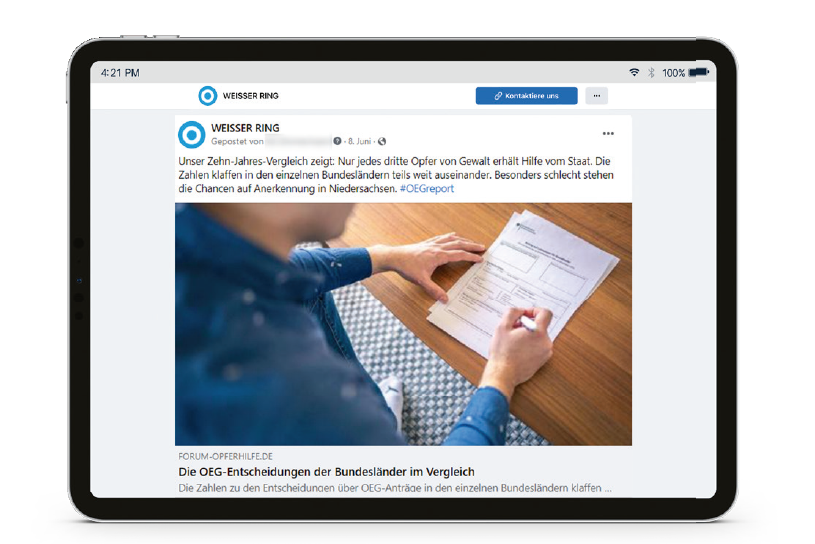

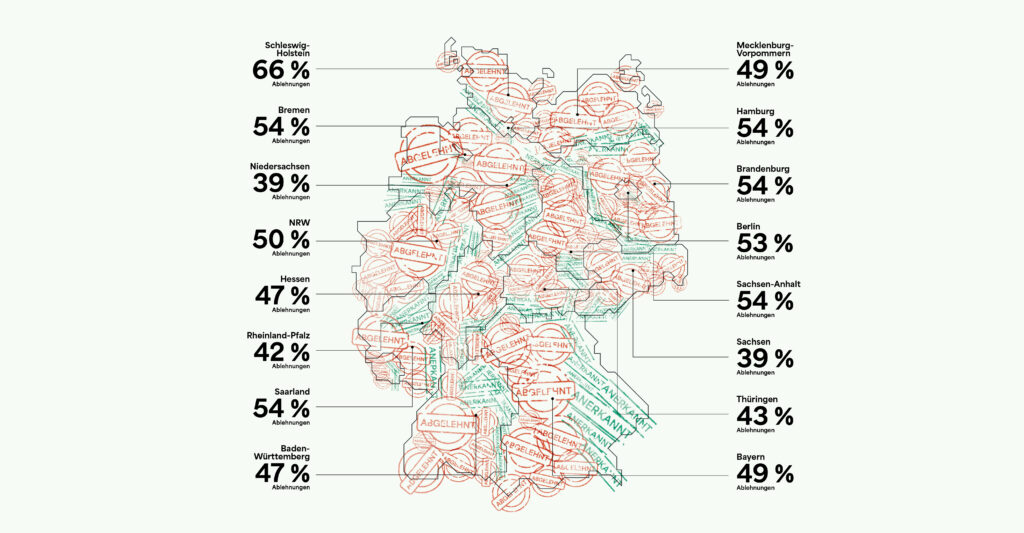

Zwischen den Bundesländern bestehen teils deutliche Unterschiede. Besonders hoch war die Ablehnungsquote in Schleswig-Holstein (66,2 Prozent), Hamburg (54,2 Prozent) und Sachsen-Anhalt (54,4), am niedrigsten in Sachsen (38,6), Niedersachsen (38,9) und Rheinland-Pfalz (42,4).

Genehmigt haben die Versorgungsämter bundesweit nur 23,4 Prozent der Anträge – so wenig wie noch nie. Der Tiefststand aus dem Jahr 2019 – 26,2 Prozent – wurde unterboten. Die niedrigsten Anerkennungsquoten im Jahr 2023 hatten Schleswig-Holstein (12,3 Prozent), Sachsen (13,8) und Hessen (22,3), die höchsten verzeichneten Mecklenburg-Vorpommern (40,5), Hamburg (37) und Bayern (32,7).

Bund

48 %

Ablehnungen

23 %

Anerkennungen

29 %

Erledigungen aus sonstigen Gründen*

Die Antragsquote ist nach wie vor niedrig und liegt noch unter dem Vorjahreswert. 2023 gingen lediglich 15.125 Anträge bei den zuständigen Versorgungsämtern ein. Das entspricht nur 7 Prozent der 214.099 Gewalttaten, die das Bundeskriminalamt in der Polizeilichen Kriminalstatistik erfasst hat. Ein Jahr zuvor waren es 7,9 Prozent.

Ein großer Teil der Anträge erledigte sich aus sonstigen Gründen, ohne dass Hilfe geleistet wurde, etwa weil die Betroffenen das Verfahren nicht fortsetzten oder sich die Zuständigkeit durch einen Umzug in ein anderes Bundesland änderte. Die Ursachen für die „Erledigungen aus sonstigen Gründen“ werden bisher weder einheitlich noch bundesweit erfasst. Im Jahr 2023 betrug der Anteil 28,5 Prozent und lag damit noch etwas höher als im Jahr zuvor (27,1 Prozent). Der WEISSE RING geht davon aus, dass viele Opfer ihre Anträge zurückziehen, weil teils jahrelange Antragsverfahren und aussagepsychologische Begutachtungen sie stark belasten.

#OEGreport: Wie der Staat Gewaltopfer im Stich lässt

Fachleute loben das Opferentschädigungsgesetz als „hervorragend“. Dabei kommt die Hilfe bei vielen Betroffenen gar nicht an. Was läuft da falsch? Eine Recherche des WEISSER RING Magazins..

Das OEG wurde 1976 verabschiedet und galt bis Ende 2023. Darin verpflichtete sich der Staat, Menschen zu unterstützen, die beispielsweise von Körperverletzung oder sexualisierter Gewalt betroffen sind. Die Entschädigung, die etwa eine monatliche Rente oder die Zahlung von Behandlungskosten umfasst, richtet sich nach der Schwere der Folgen. Über die Anträge entscheiden regionale Versorgungsämter in den Bundesländern; die Opfer müssen während der Verfahren zum Beispiel Unterlagen einreichen und bei Gutachten mitwirken.

Seit Januar 2024 ist die Opferentschädigung im Sozialgesetzbuch XIV neu geregelt. Aussagekräftige Zahlen zu den Auswirkungen liegen noch nicht vor. Die Reform sieht unter anderem höhere Entschädigungssummen und ein „Fallmanagement“ vor, das Betroffene besser begleiten soll. Darüber hinaus wird der Gewaltbegriff weiter gefasst und soll auch psychische Attacken berücksichtigen. Der WEISSE RING hatte sich für eine Gesetzesnovelle eingesetzt.

„Die jüngsten Zahlen zum Opferentschädigungsgesetz bestätigen unsere Erkenntnisse, dass die dringend notwendige Hilfe bei den Opfern oft nicht ankommt. Wieder müssen wir Negativrekorde melden, obwohl wir seit Jahren auf die Not der Betroffenen hinweisen und Verbesserungen fordern“, sagt Bianca Biwer, Bundesgeschäftsführerin des WEISSEN RINGS. „Wir hoffen, dass die Neuregelung über das SGB XIV endlich Fortschritte bringt, und werden die Entwicklung genau im Blick behalten.“

*Erledigungen aus „sonstigen Gründen“ sind u. a. Rücknahme des Antrags, Abgabe an andere Ämter, Wegzug, Tod.