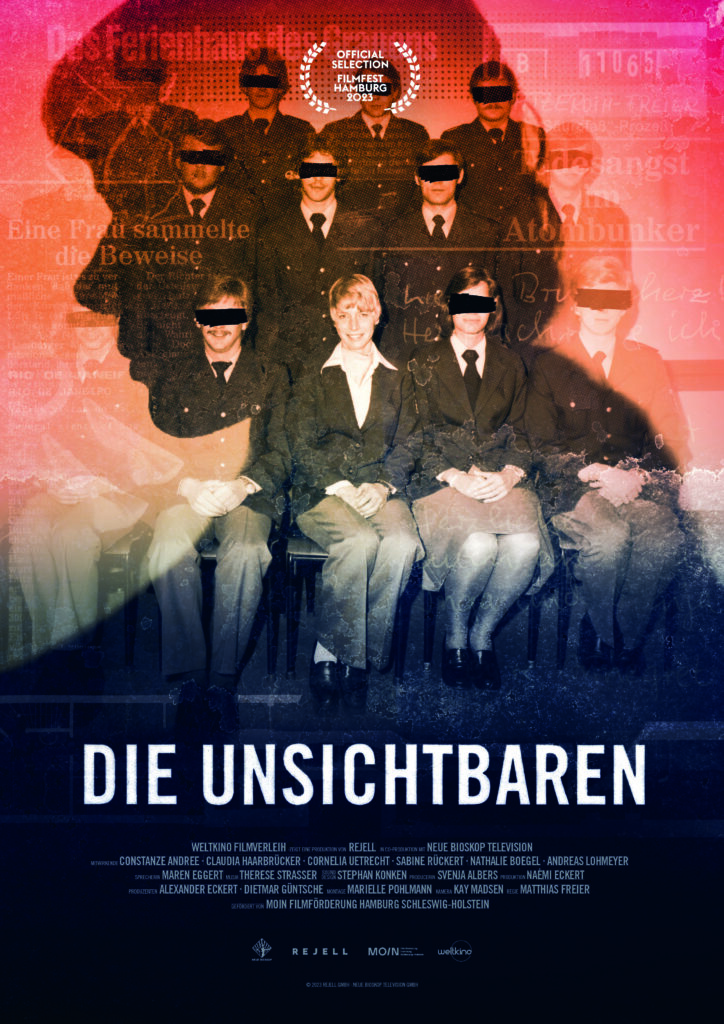

„Kein Freifahrtschein für True-Crime-Exzesse“

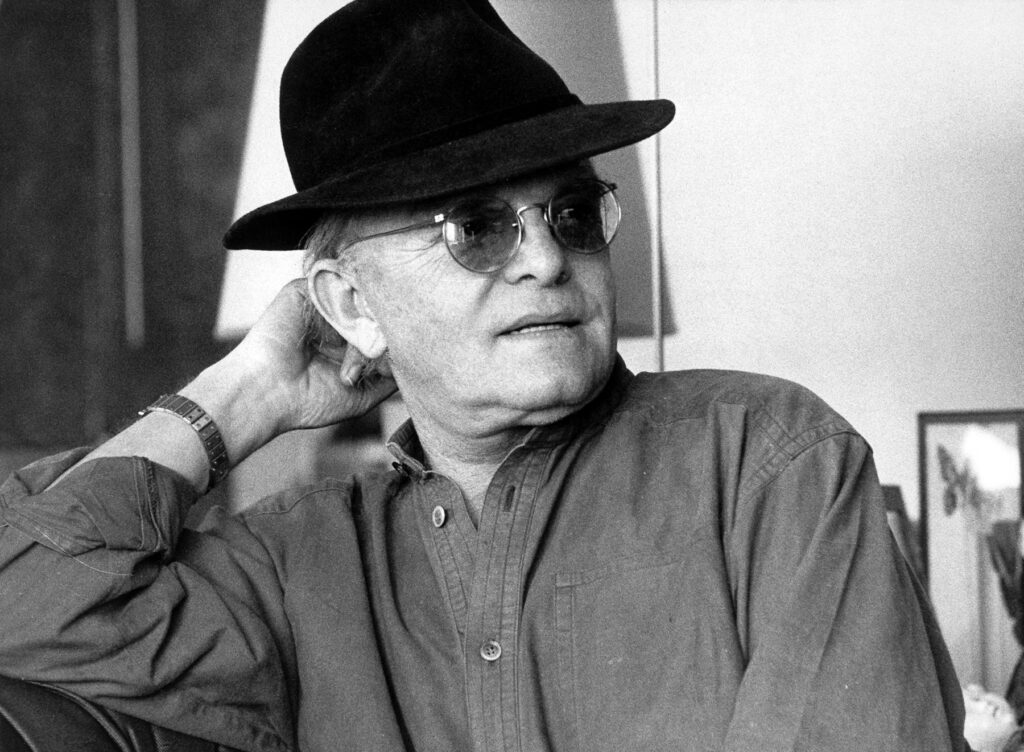

Der Journalismus-Professor Tanjev Schultz sagt über True-Crime-Formate: „Einige spektakuläre Taten gehören zur Zeitgeschichte“. Das gelte aber nicht für alle Fälle.

Foto: JS Mainz

Die Inflation von True-Crime-Formaten ist ökonomisch begründet, nicht journalistisch. Beiträge über Mord und Totschlag wecken Aufmerksamkeit, versprechen Profit, erzielen Reichweite. Über Kriminalfälle zu berichten ist eine sinnvolle Aufgabe, solange dies in einem angemessenen Rahmen geschieht. Eine Gesellschaft, in der Kriminalität verschwiegen wird, wäre sehr verdächtig. Sie wäre alles andere als frei. Aber daraus folgt kein Freifahrtschein für True-Crime-Exzesse. Warum sollte über zurückliegende Fälle überhaupt noch berichtet werden? Welches öffentliche Interesse, jenseits bloßer Sensationslust, lässt sich dafür anführen?

#TrueCrimeReport: Die dunkle Seite des True-Crime-Booms

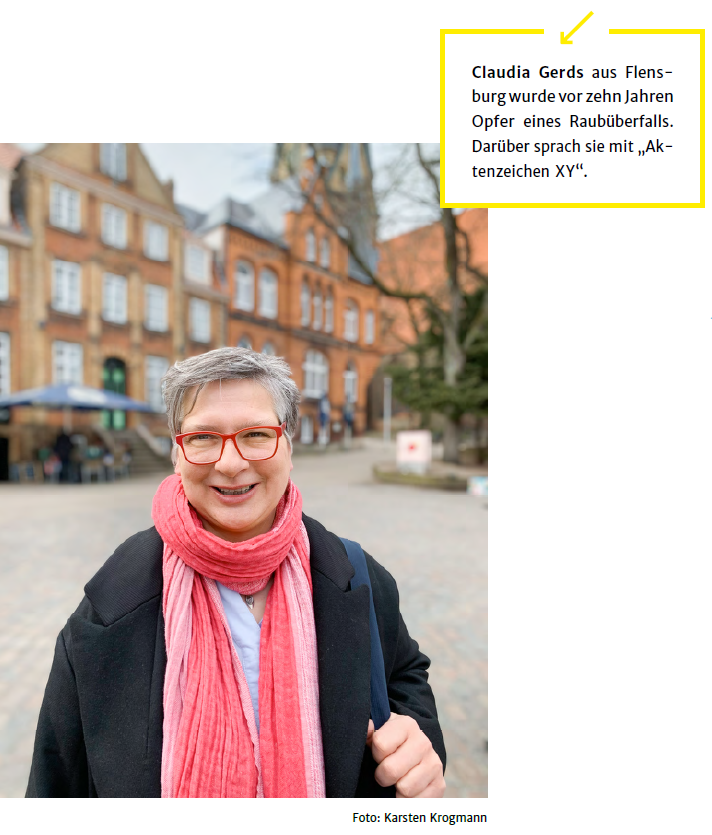

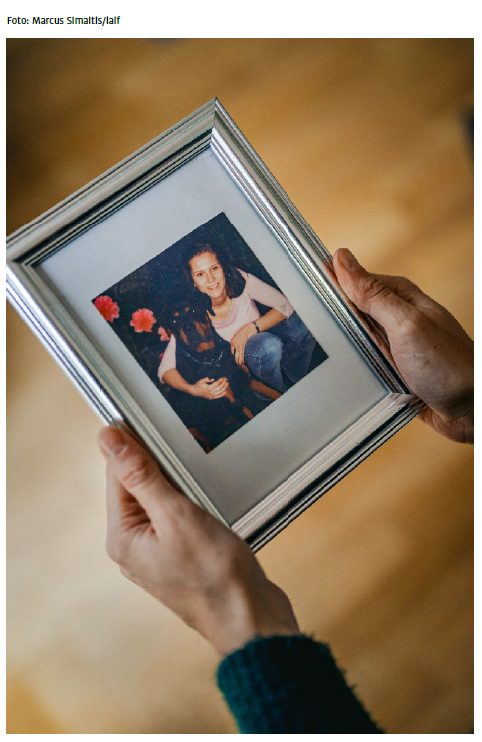

True-Crime-Beiträge sollten strengen Kriterien genügen: Ein Fall muss für die Gegenwart noch etwas bedeuten. Es muss – wieder oder weiterhin – aktuelle Aspekte geben. Das trifft zu, wenn der Fall ungelöste Fragen oder Widersprüche birgt, die mit Hilfe fortlaufender Recherchen und Veröffentlichungen womöglich geklärt werden können. Erst recht trifft es zu, wenn ernst zu nehmende Anzeichen auf einen Justizirrtum hindeuten. Ebenfalls von öffentlichem Interesse können die Langzeitfolgen eines Verbrechens sein, beispielsweise für das Leben der Betroffenen und ihrer Angehörigen – sofern diese mit erneuten Veröffentlichungen einverstanden sind.

Einige spektakuläre Taten gehören zur Zeitgeschichte und werden zum Lehrstoff, der für ein Verständnis historischer Zusammenhänge wichtig ist. Das gilt vor allem für politisch motivierte Anschläge, wie den linken Terror der RAF oder den rechten Terror des NSU. Über solche Fälle auch Jahre später noch zu berichten, kann einer Erinnerungskultur dienen, die versucht, den Betroffenen gerecht zu werden und die richtigen Lehren für die Zukunft zu ziehen, beispielsweise für die Arbeitsweise der Sicherheitsbehörden.

True Crime und die Opfer: Ungefragt ausgenutzt

Wie aber sieht es mit Morden aus Eifersucht oder Habgier aus? Es muss gewichtige Gründe geben, solche Fälle wieder aufzugreifen und damit sowohl die psychische Gesundheit der Betroffenen als auch die Resozialisierung der Täter zu gefährden. Es genügt nicht, dass ein Fall in Teilen des Publikums noch immer ein Thema ist. Nicht alles, worüber Menschen reden, verdient es, ins grelle Licht der Öffentlichkeit gezerrt zu werden. Sonst würden auch der Ehebruch einer Bürgermeisterin oder der Rausch eines Pfarrers, über den sich die Gemeinde ewig das Maul zerreißt, zu billigem Medienmaterial. Ohne eine Wende in einem Kriminalfall, ohne drängende aktuelle Fragen sind True-Crime-Beiträge oft nur dies: eine Verkaufsmasche.